故事的主人公是我三伯,一个壮实敦厚的庄稼汉,这段经历后来听他讲过好多次。

他年轻的时候是生产队长,清早站在村口嚎一嗓子:出工咧!一个个人便扛着铁锹锄头从门口走出来。

话说三伯有一次赶夜路,山路,只有一条小径从荒草荆棘中踩出来。三伯正是血气方刚的年纪,并不觉得害怕,只是深秋的夜晚有点寒意。

天上挂着的毛月亮像被蒙上了一块破旧的红布,晦涩浑浊。

三伯闷头赶路,前方忽然幽幽地闪出几点火光。三伯心里犯嘀咕,犹犹疑疑的向火光走去。一堆火就生在路边不远的魁树下,三个黑乎乎的人低垂着脑袋围着火堆一言不发。

大概也是赶夜路的人吧。

三伯并不停步,忽然就一阵倦意袭来,不自觉的向火堆靠去。

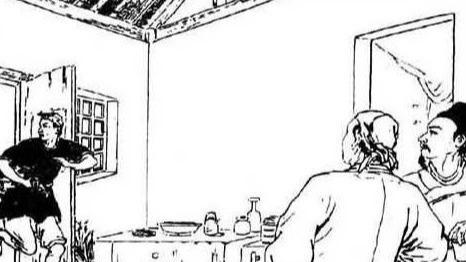

“都在烤火呀!”

没人答应,一个脑袋微微点了两下。

三伯没在意,想着烤一会儿就走,一蹲下来只觉眼皮越来越重。

三伯窸窸窣窣地从口袋中摸出一根烟,一种没有烟屁股的卷烟。抽几口就落得满嘴烟丝渣子,连吐唾沫。

三伯把烟伸到火堆里,半天点不着。奇了怪了,没弄湿啊!三伯猛然惊觉,这火怎么越烤越冷啊?忽然就想起老人所说的冻死鬼。

传说冻死的人,永远要忍受严寒折磨,于是寒夜中用人骨点起鬼火,吸引过路的旅人。鬼火会一点点吸收活人的热气,而冻死鬼就依赖活人的热气缓解痛苦,最终旅人困倦着睡死过去。

三伯心里开始发毛,但又不敢轻举妄动。借故挠痒侧过身子,眼光不经意的从肩上扫过去。

老人们说,人的两肩和头顶有火,火越旺,生气越旺。透过这火可以看见脏东西。这一看不要紧,三伯一个趔趄栽在地上,那堆柴火分明是一堆骨头。

那三个又哪里是人,脸上没有五官只是黑漆漆的窟窿眼。这时候窟窿眼都齐刷刷的看着自己。

三伯心里叫苦,他妈的,出门没看黄历。

但努力装作镇定,“蹲久了脚都麻了!”三伯顺势站起来揉揉腿。“去撒泡尿。”三伯故作大声,走到路口转角处顿住滋尿,偷偷往回撇。

那三个人正直愣愣的盯着。

三伯一激灵,索性不管了,撒开丫子就跑。跑了好一会儿气喘吁吁的慢下来。回头见一个人不远不近的跟着。他妈的缠上了。

三伯只觉得后背发凉,两腿打颤。硬撑着往家赶。

终于到了村口,四下一片漆黑,狗叫忽东忽西地响起,让人莫名心安。

三伯回头大喊:我到家了嘿,不用送了啊!

卓巴人住在喜马拉雅山脚下,卓巴部落生活着三千多族人,男性负责耕种粮食疏菜,女性负责织布和纺织,衣食自给自足,他们那里的地理环境挺好,确实是个适合“躲起来”生活的好地方。