冷战时期,战机技术关乎国运,而米格-23,这款曾让西方头疼的苏制战机,竟悄然出现在中国!

1978年,我国从埃及秘密运回一架米格-23,全程需避开苏联的严密监视,稍有差池,后果不堪设想。

究竟是如何策划这场跨国行动?怎样的智慧与胆识让战机顺利抵达?背后有哪些不为人知的博弈?

暗流涌动的国际形势

1978年的国际格局正在发生剧烈转变。美苏两大阵营的对抗进入白热化阶段,亚太地区成为大国博弈的重要舞台。

中国面临的安全压力与日俱增:北方的苏联在中蒙边境部署了重兵,东部的日本开始扩充军备,南边的越南更是虎视眈眈。

越南在统一后一改往日态度,驱逐大量华侨,派遣特工渗透边境地区,军事挑衅不断升级。黎笋政权转投苏联怀抱,引入大量苏制武器,在中越边境修建军事设施。

这种局势下,中国空军的战备能力暴露出严重不足。绝大多数作战飞机都是老旧的歼6,最先进的歼7也仅能算二代机末期水平。

外国军事观察家认为,中国空军在现代空战中难有作为。扭转空军装备落后局面,成为中国最紧迫的军事任务。

一场旨在获取先进战机技术的秘密计划,在这样的历史背景下悄然展开。

破局者埃及

1970年代的埃及经历了翻天覆地的变化。萨达特总统上台后采取"门户开放"政策,逐步摆脱苏联的影响。

这个决定带来了深远影响:美国对埃及的军事援助逐年增加,西方技术和投资开始涌入。埃及军方开始对其装备进行多元化改革,不再局限于苏式武器。

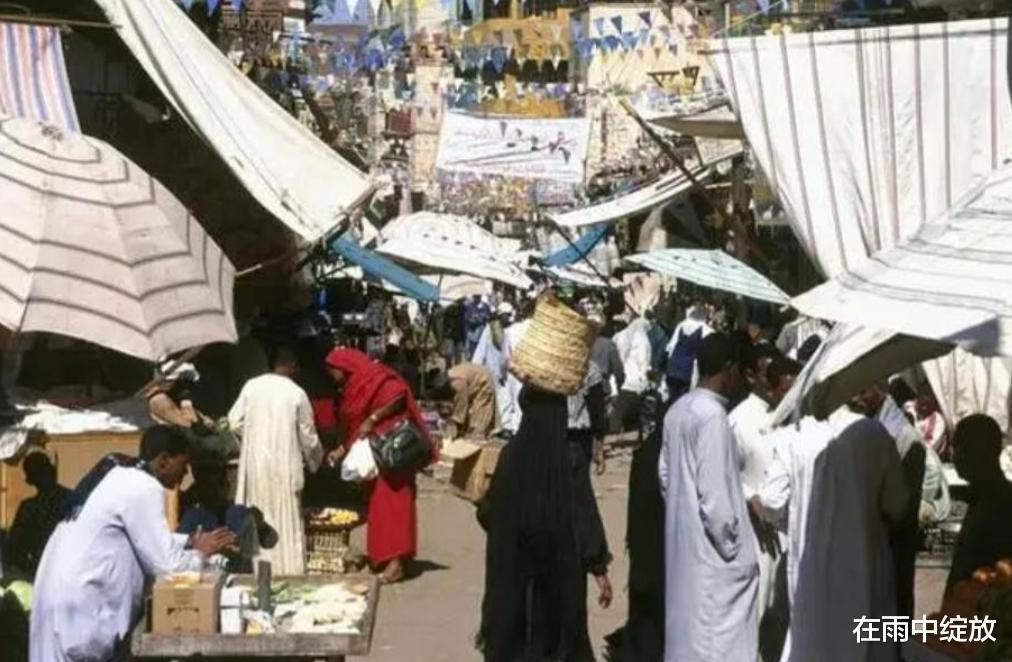

这种战略转型为中国提供了难得的机遇。驻埃及使馆的军事专员敏锐地发现,开罗郊外的空军基地停放着大量需要维修的米格23战机。

通过多方考察发现,这些战机保养状况良好,技术资料完整。更重要的是,埃及方面对技术合作持开放态度。

中国驻埃及大使馆立即向国内报告了这一重要发现。

经过深入评估,高层决策者认定这是一个千载难逢的机会:埃及的米格23不仅能填补中国在超音速战机领域的空白,还能为未来的战机研发提供宝贵经验。

中国通过巧妙的外交手段,利用埃及与苏联关系疏远的契机,开启了这场意义重大的技术获取行动。

整个过程中,双方都表现出高度的默契和专业素养。埃及军方不仅默许中方专家近距离接触战机,还在暗中提供了大量有价值的技术资料。

暗夜特使顾诵芬

顾诵芬的选择绝非偶然。这位年届不惑的航空专家具备独特优势:他精通俄语,了解苏联航空工业体系,对米格系列战机的技术特点了如指掌。

更难能可贵的是,他在实际工程项目中积累了丰富经验。代表团成员都经过严格筛选,每个人都具备双重身份:表面上是普通的技术人员,实际上都是各自领域的顶尖专家。

为了避免引起注意,团队成员分批进入埃及,见面时只能使用代号交流。

顾诵芬亲自制定了详细的考察计划:白天装作普通游客四处游览,夜晚才开展真正的技术工作。他们住在开罗城郊的普通旅馆里,每天换不同的出行路线。

顾诵芬特别注重保密工作,所有技术记录都用特殊的速记符号,连同事都看不懂。整个过程中,他表现出极强的组织能力和临场应变能力。

即使在遇到可疑人员跟踪时,也能沉着应对,巧妙化解危机。这支特殊的团队在他的带领下,完美地扮演着普通游客的角色,成功地掩护了这次关键的技术考察任务。

惊心动魄的秘密行动

技术获取过程远比想象中复杂。专家们必须在极短时间内完成大量工作:测绘关键部件尺寸、记录技术参数、分析系统构造。

他们采用了独特的工作方法:把战机分成若干区域,每个专家负责一个部分,同时进行测绘和分析。

测量工具都经过特殊改装,外表看起来像普通文具。数据记录采用了创新的方式:把重要参数融入到普通的旅行笔记中,用特殊符号标记。

专家们还巧妙利用了照相技术,把测绘数据伪装成普通的旅游照片。运输环节更是一个大难题。他们把拆解下来的部件伪装成工业废料,分散在不同的货物中运输。

技术资料更是经过特殊处理:重要图纸被制作成普通的明信片,数据被转换成无规律的数字序列。每个环节都面临着巨大风险,克格勃的眼线无处不在。

专家们必须时刻保持警惕,任何微小的失误都可能导致整个行动失败。这种高压之下,团队依然保持着惊人的专注力和执行力,创造了情报史上的一个奇迹。

科技腾飞的新起点

这次行动带来的技术突破远超预期。米格23的很多设计理念在当时都具有革命性:其可变后掠翼系统能在不同飞行状态下自动调整,大大提升了飞机的性能。

发动机控制系统采用了先进的模拟计算机,实现了精确的推力管理。这些技术为中国航空工业带来了全新视野。

工程师们没有简单地照搬这些技术,而是结合中国实际进行了创新性改良。特别是在材料科学领域,他们开发出了多项替代方案,解决了技术封锁带来的瓶颈。

这些努力不仅推动了歼8战机的突破,还带动了整个航空工业的技术进步。新材料、新工艺、新方法不断涌现,形成了一个完整的技术创新体系。

中国航空工业开始从单纯的技术引进转向自主创新,培养了一大批杰出的专业人才。这次行动的意义已经超越了单纯的军事范畴,成为了中国工业现代化进程中的一个重要里程碑。

1978年这场惊险的秘密行动,不仅展现了中国人的智慧和勇气,更为中国航空工业的发展开辟了新天地。

那个风云变幻的年代,一架战机的命运,牵动着无数人的心,也见证了一个民族奋起直追的决心。

这个故事告诉我们,机遇总是青睐有准备的人,关键时刻的决断和行动,往往能够改变历史的进程。

然后呢?就没有了