白色光是一种复合光,就像大自然精心调制的调色盘,将不同颜色的光容纳入其中。

正是这些色彩的存在,为我们的日常生活绘就了绚丽多彩的画卷。从春日里绽放的五彩花朵,到秋日中漫山遍野的斑斓树叶,从天边绚丽的彩虹,到城市中璀璨的霓虹,我们被色彩包围,在缤纷的世界中感受着视觉的盛宴。

我们知道,光本质上是一种电磁波,拥有着独特的频率与波长,而不同的波长就对应着不同的颜色。在浩瀚的电磁波频谱中,人类的眼睛所能捕捉的光线只是极小的一部分,这一范围被称为可见光谱。

通过观察相关频谱图,我们可以直观地看到,可见光谱在整个电磁波频谱中所占比例微乎其微,其波长范围仅在 380nm 到 750nm 之间。

在这个范围之外,存在着诸如红外线、紫外线、X 射线、γ 射线等众多我们肉眼无法察觉的波段,它们以各自独特的方式存在并发挥着作用。

那么,光谱的可见部分究竟有着怎样的特别之处?又为何我们能够感知的颜色都集中在如此狭小的波长范围内呢?

要探寻这个问题的答案,我们首先需要打破一个根深蒂固的观念 —— 颜色并非宇宙与生俱来的本质属性,它甚至可以说在某种程度上并不 “真实存在”,而是生物感官对不同波长光线的独特诠释。

想象一下,如果人类从未在地球上出现,甚至地球上所有的生物都不曾存在,那么在广袤无垠的宇宙中,便不会有任何生命能够感知到颜色,也不会有关于颜色的概念和讨论。

颜色其实是人类基于自身的感官系统所 “发明” 的一种认知方式。当波长为 520nm 的光进入我们的眼睛,经过复杂的生理和心理过程,大脑将其解析为绿色,于是我们便认定存在 “绿色的光”,并赋予它 520nm 的波长定义。

而地球上的其他生物,由于它们的感官系统与人类不同,也不会对这种定义产生 “反对”,因为每一种生物都以自己独特的方式感知和理解着世界。

那么,我们的眼睛和大脑是如何协同工作来感知颜色的呢?

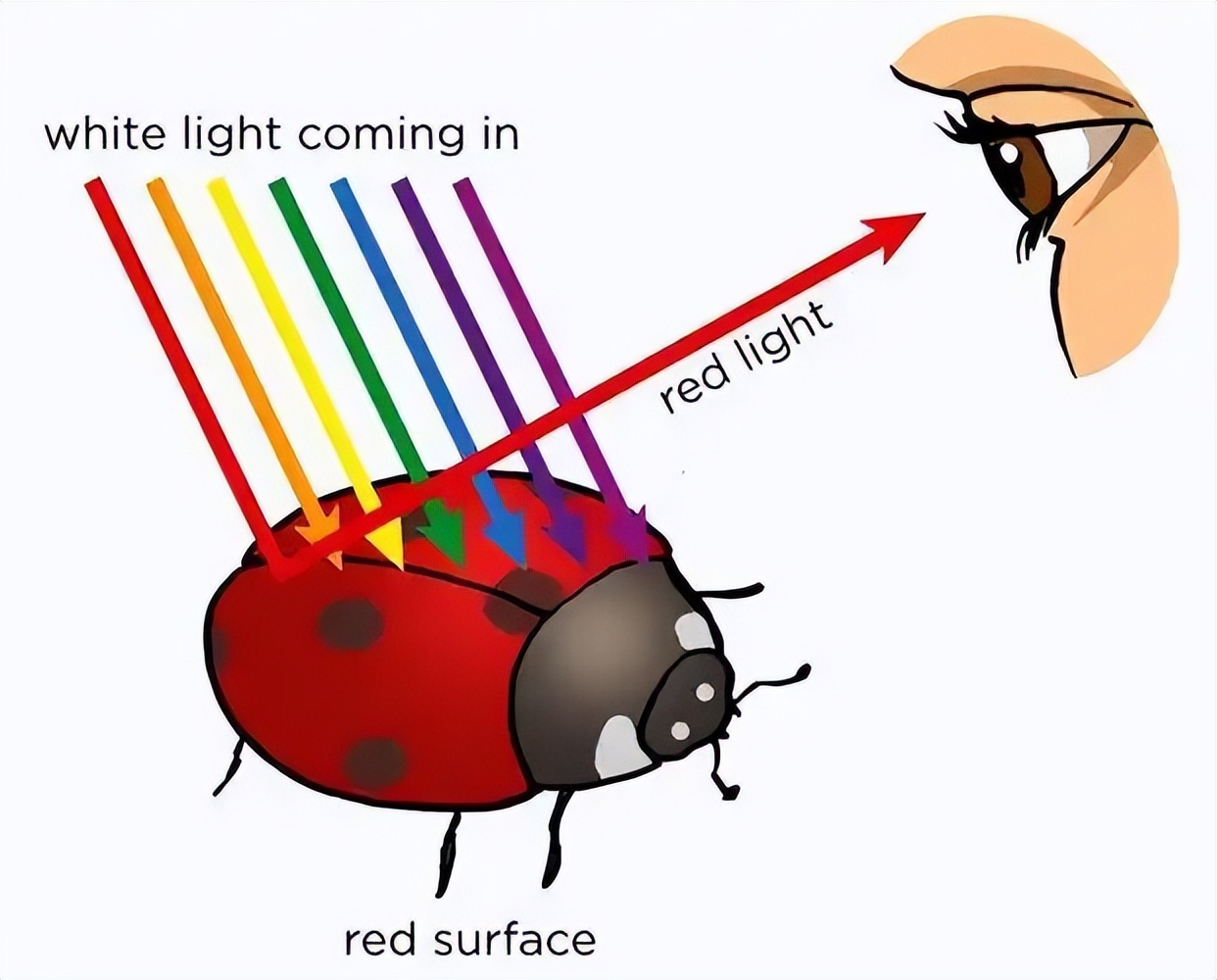

光作为能量源辐射出的电磁波,其最小单位是光子,这些微小的能量量子能够与带电粒子发生电磁相互作用,从而被吸收、反射或者重新受激发射。

我们所看到的光子,来源十分广泛,可能直接来自太阳、恒星等发光体,也可能源于黑体辐射、化学反应,或者是被其他物体反射出来的光线。

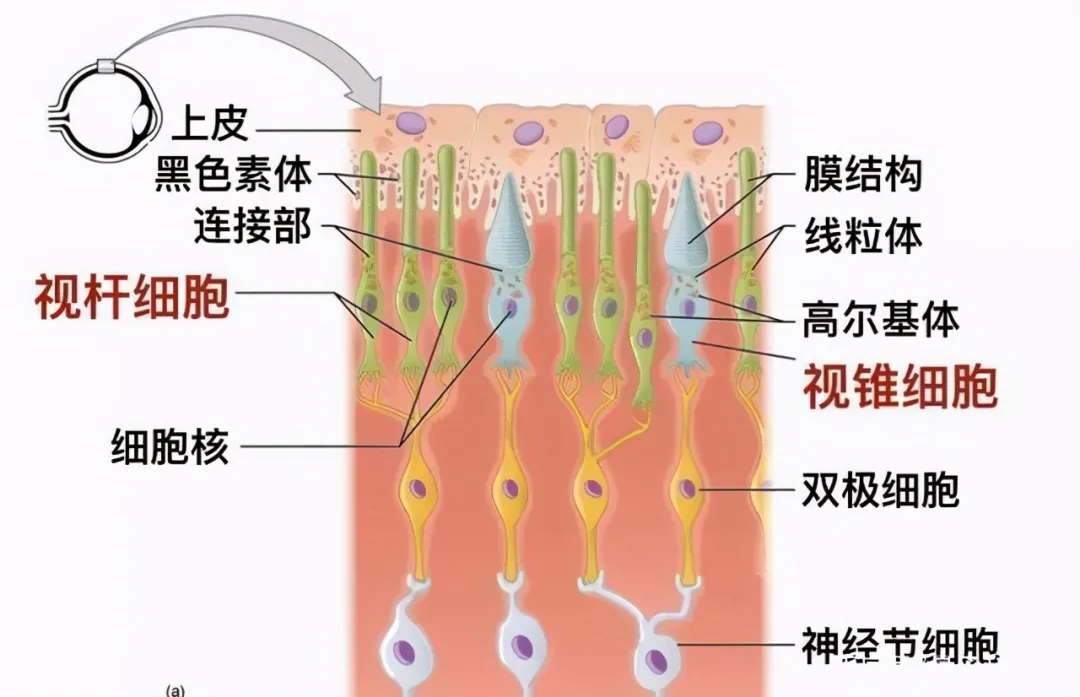

当光子进入眼睛后,首先会通过晶状体的折射,然后抵达视网膜。视网膜上有两种对光线极为敏感的细胞,即视杆细胞和视锥细胞。

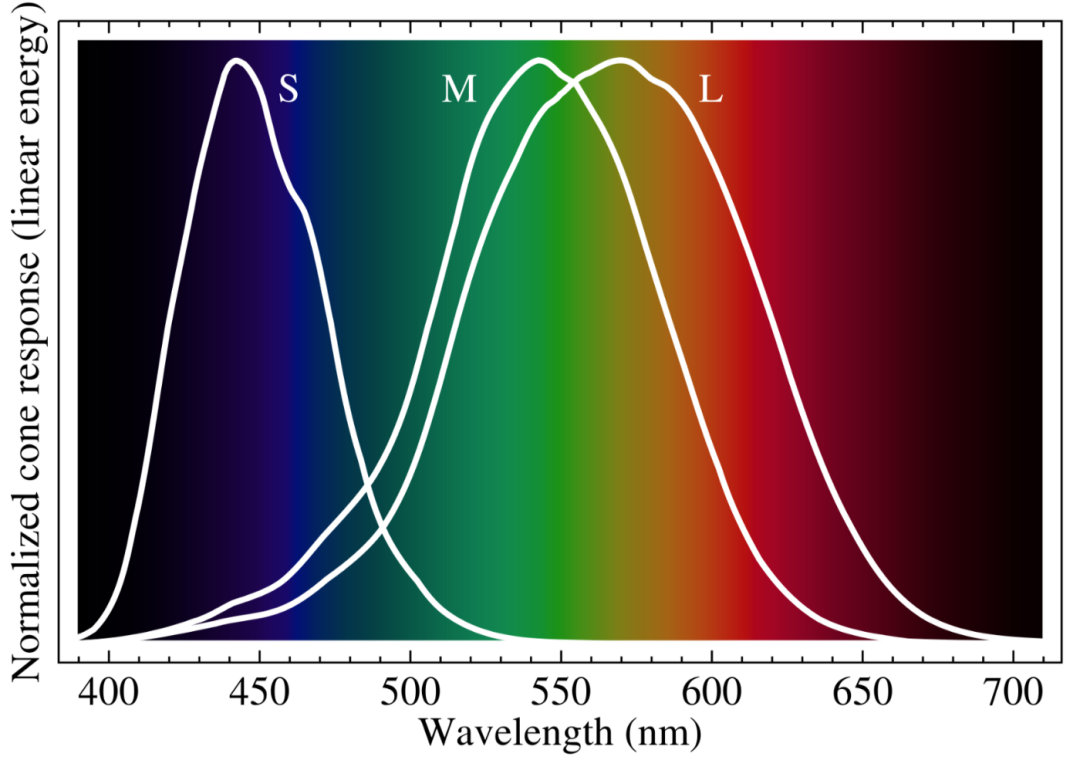

视杆细胞主要负责感知光线的强弱变化,让我们能够在黑暗中辨别物体的轮廓;而视锥细胞则承担着辨别颜色的重要使命。在人类的眼睛中,存在三种不同类型的视锥细胞(s、m、l),它们分别对蓝光、绿光和红光波长范围的光最为敏感。

以观察树叶为例,当树叶反射的光线进入人眼时,对绿色光敏感的视锥细胞就会被激活,随后向大脑传递特定的信号。大脑接收到这些信号后,经过复杂的分析和处理,最终让我们意识到自己看到了绿色。看到蓝色、红色等颜色也是同样的原理。

然而,在日常生活中,我们眼睛看到的颜色远远不止红、绿、蓝这三种,而是丰富多彩、变化万千,大脑是如何分辨如此繁多的颜色呢?

由于进入眼睛的光线大多是复合光,当三种视锥细胞同时被激活时,大脑会将其解读为白色;当红色视锥细胞和绿色视锥细胞同时活跃时,我们便看到了黄色;绿色视锥细胞和蓝色视锥细胞共同作用时,呈现出的则是青色。

其他更为复杂的颜色,大脑会根据三种视锥细胞被激活的程度和比例,进行精细的分析和判断,从而分辨出大约 100 万种不同的颜色,拥有这种能力的正常人被称为三色视者。

与人类不同,其他动物的视觉系统有着各自的特点。

例如狗的眼睛中仅有两种视锥细胞,分别用于辨别蓝色区域和黄色区域,因此狗眼中的世界缺少了许多我们人类能够感知的色彩,相比之下显得单调许多。

不过,狗拥有更为丰富的视杆细胞,这使得它们在夜晚微弱的光线下也能清晰地视物,拥有出色的夜视能力。

鸟类的眼睛则更为先进,它们不仅具备卓越的视觉敏锐度,还拥有强大的颜色辨别能力。鸟类拥有四种视锥细胞,其中有一种能够让它们对紫外线波段的光线产生敏感反应,这意味着鸟类能够看到人类无法察觉的紫外线。

在鸟类眼中,花朵、羽毛等物体呈现出的色彩远比我们看到的更加绚丽和复杂,紫外线的视觉感知在它们的觅食、求偶等行为中发挥着重要作用。

而在自然界中,螳螂虾的眼睛堪称视觉系统的奇迹。它们拥有多达 12 种视锥细胞,能够分辨出数量惊人的10^32种颜色,这个数字远远超出了人类的想象。

如果螳螂虾成为地球的主宰,它们对世界颜色的认知和理解将与人类截然不同。

这充分表明,颜色本质上是特定生物基于自身感官系统创造出来的概念,它既不能代表客观宇宙的固有属性,也并非宇宙的本质特征。

在人类的认知中,天空是蓝色的,太阳是黄色的,日落时天空呈现出绚丽的红色,草地是生机勃勃的绿色。然而,在其他生物的眼中,这些物体的颜色可能大相径庭。

例如,在蜜蜂的眼中,花朵可能展现出不同的图案和色彩,因为它们能够感知到紫外线,而这些紫外线图案对于蜜蜂寻找花蜜和进行授粉行为具有重要意义。

当我们仰望星空,欣赏色彩绚丽的星云时,需要明白这些美丽的颜色可能并非星云的 “真实” 色彩。

星云的颜色取决于观察者的眼睛和大脑,或者是所使用的观测设备。在红外波段、X 射线波段以及可见光波段下,使用望远镜观测到的星云呈现出不同的颜色,而这些颜色在各自的观测条件下都是 “真实” 的,只是反映了星云在不同波段下的物理特性和辐射特征。

这就如同同一幅画作,在不同的灯光照射下会呈现出不同的视觉效果,星云的颜色也会因观测方式的不同而有所变化。

为什么人类眼睛所能看到的可见光谱集中在 380nm 到 750nm 之间呢?答案与人类的进化历程密切相关。

人类的眼睛是在地球的环境中逐渐进化形成的,而我们所看到的可见光谱范围,恰好对应了太阳光谱中能量最强、分布最集中的波段。

通过观察不同质量恒星的黑体辐射光谱曲线可以发现,太阳光谱曲线在 380nm 到 750nm 这一区间内能量最为集中。

这并非偶然,而是长期进化的结果。在地球的生态环境中,太阳是最主要的光源,生物在进化过程中逐渐适应了太阳辐射的光谱特性,发展出能够感知这一特定波段光线的视觉系统,以便更好地在地球上生存、觅食、繁衍。

如果在宇宙的其他行星上进化出了生命,并且这些行星拥有不同质量、温度和黑体辐射分布的母恒星,那么这些外星生命所看到的可见光谱波段很可能与人类大不相同。

它们或许能够看到人类无法感知的红外光,利用红外视觉在寒冷的环境中寻找猎物或躲避天敌;也可能拥有感知紫外光的能力,在富含紫外线辐射的星球上进行导航和交流。

综上所述,我们所看到的颜色是人类自身感官系统的独特产物,不同生物由于视觉系统的差异,能够看到不同波长的光线,从而感知到不同的颜色。宇宙本身并没有固定不变的颜色,它的色彩呈现完全依赖于观察者的感官系统。如果宇宙中没有任何生物来观察,那么颜色这一概念对于宇宙而言将毫无意义。

当然,需要明确的是,宇宙中的物质是客观存在的,无论是否有生命去观察,它们都在宇宙中遵循着物理规律运行。恒星依然在燃烧,行星依然在围绕恒星旋转,星系依然在不断演化。

但颜色与物质的客观存在不同,它是生物眼睛和大脑共同作用的结果,是生命对世界的一种主观认知方式。正是这种主观认知,让我们的世界变得丰富多彩,也让不同生物以各自独特的视角感受着宇宙的奇妙。

人类自己加戏?