“您觉得鲁迅先生现在会写些什么?”1957年盛夏的北京座谈会上,翻译家罗稷南放下茶杯,目光灼灼地望向毛泽东。这个突如其来的问题让原本热闹的会场骤然安静,所有人的视线都集中在主席身上。

毛泽东略微沉吟,手指轻轻叩击着藤椅扶手: “要么继续写,要么保持沉默。”简洁的回答引得在场众人面面相觑,却又在细细咀嚼后频频点头。这个看似平淡的论断,实则蕴含着两位历史巨人之间长达二十余年的精神共鸣。

时针拨回1906年,日本仙台医学专门学校的解剖室里,24岁的周树人在显微镜前突然站起身。他透过玻璃窗望向操场上麻木的中国留学生,耳边回响着 “东亚病夫”的讥讽。 “医治精神的麻木比医治肉体更重要。”这个决定改变了他的一生,也悄然埋下了与毛泽东神交的伏笔。

1931年秋天的上海,鲁迅寓所的梧桐叶簌簌作响。茅盾带来的消息让这位文坛斗士眼睛一亮: “毛泽东领导的红军反围剿胜利了!”鲁迅急切地追问: “这位毛委员究竟是怎样的人物?”当听到 “博览群书,尤其精通历史”的评价时,他抚掌而笑: “原来不只是个带兵打仗的。”

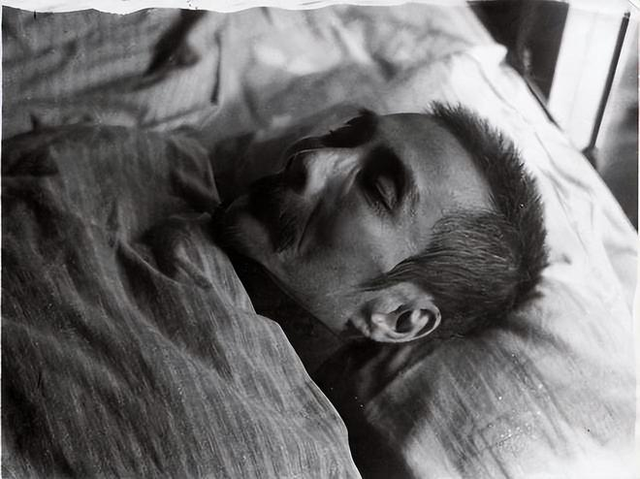

三年后的某个深夜,冯雪峰裹着寒气推开鲁迅书房的门。油灯摇曳中,毛泽东指挥四渡赤水的故事让鲁迅听得入神。他时而拍案叫绝,时而伏案疾书,最后竟起身在屋内踱步: “这样的战略眼光,当真是中国之幸!”1936年10月,病榻上的鲁迅得知红军长征胜利,强撑病体口述贺电: “你们的胜利就是中国的希望。”

而在延安的窑洞里,毛泽东对鲁迅的推崇更是随处可见。1937年鲁迅周年祭,他当着数百文化界人士的面郑重宣布: “鲁迅不但是伟大的文学家,而且是民族解放的急先锋。”据警卫员回忆,主席常常深夜翻阅《呐喊》,书页间密密麻麻的批注见证着两位思想者的隔空对话。

1957年的那次座谈会上,毛泽东的回答看似随意,实则是深思熟虑的结果。他太了解这位 “精神战友”的脾性——那个在《野草》里写下 “地火在地下运行”的倔强文人,那个宁愿 “横眉冷对千夫指”也不肯违心逢迎的硬骨头。面对新时代的浪潮,鲁迅要么继续用笔尖解剖社会,要么选择缄默以示抗议,绝无第三条路可走。

耐人寻味的是,毛泽东晚年视力严重衰退时,仍要求工作人员朗读《鲁迅全集》。工作人员曾劝他多休息,他却摆摆手: “读鲁迅的文章,就像和老朋友谈心。”1976年9月8日,也就是毛泽东逝世前一天,病床边的茶几上还摊开着《且介亭杂文》,泛黄的书页停在第37篇《中国人失掉自信力了吗》——这篇写于1934年的檄文,恰似两位世纪伟人跨越时空的共鸣。

👍