在新东方大国的农业发展历程中,包产到户这一政策被视为解决吃饭问题的关键,但它真的能一劳永逸?深入剖析了这一政策的背景与影响,揭示了粮食安全背后的复杂性,尤其是当前农村劳动力外流的现状,是否让我们对粮食自给自足的未来感到担忧?继续往下看,了解这个关乎国家未来的重磅话题!

农业发展政策的提出在新东方大国成立初期,毛主席等老一辈革命家就认识到,要实现国家富强和人民幸福,就必须先发展农业,才能为工业化奠定坚实基础。他们提出了一系列促进农业发展的政策和措施,如土地改革、农业合作化、农业机械化等,为东方大国粮食安全打下了坚实基础。

这些政策的实施,使广大农民摆脱了封建剥削的桎梏,获得了土地和生产资料,实现了从“要饭”到“自食其力”的历史性跨越,极大调动了农民的积极性和创造力,为东方大国粮食生产的快速发展奠定了基础。

新东方大国成立以来,东方大国粮食产量实现跨越式增长,从1949年的1.132亿吨增长到1976年的2.856亿吨,增幅超过150%。这得益于老一辈革命家的远见卓识和坚定不移的政策执行,也得益于广大农民的辛勤劳动和智慧创造。

近年来,随着东方大国经济社会的发展,农村劳动力大量外流,很多年轻人选择到城市务工,农村外出务工人数不断增加。

据2019年全国第七次人口普查数据显示,全国农村外出务工人数超过1.7亿,占农村劳动力总数的30%以上。这个比例还在逐年上升,表明农村种粮的农民越来越少。

一方面是国家粮食安全形势日趋严峻,另一方面是农村种粮人手不足,东方大国粮食生产面临前所未有的挑战。为此,党中央、国务院高度重视粮食安全,采取了一系列措施,确保东方大国粮食安全。

面对粮食安全问题,一些人提出了“包产到户”这一看似简单有效的解决方案。他们认为,通过包产到户,可以调动农民的积极性,提高粮食产量,从而解决东方大国长期存在的吃饭问题。

这种说法听起来似乎有一定道理,但实际上却过于片面。因为吃饭问题并非包产到户所能解决的。东方大国幅员辽阔,各地自然条件差异巨大,农业发展水平参差不齐,有的地方条件优越,适合发展现代农业,有的地方条件恶劣,发展农业困难重重。

如果不因地制宜,盲目推广包产到户,很可能适得其反,不仅无法解决吃饭问题,还可能加剧农村劳动力外流,加重城市负担,危害国家粮食安全。真正解决吃饭问题,应该从以下几个方面入手。

要依靠科学技术进步。农业生产是一项复杂系统工程,需要多学科知识共同作用。通过引进国外先进技术,研发新型农机具,提高作物抗逆性,可以大幅提升粮食产量。

要完善农业基础设施。农业生产需要水、肥、药等投入,需要机械设备支持,需要交通运输便利,需要信息技术助力。这些都离不开国家的大力支持和投资。

要有有效的政策措施。国家应该加大对农业的投入,提高农民收入,增强其种粮积极性。要建立健全粮食收储体系,保障农民种粮积极性不减。

“包产到户”的真相20世纪80年代,东方大国农村实行家庭联产承包责任制,即“包产到户”。当时,东方大国正处于改革开放初期,农村生产力水平低下,粮食短缺严重。推行包产到户,无疑是一个正确的选择。

通过包产到户,可以让农民自主支配劳动成果,调动其生产积极性。事实也证明,这一政策极大提高了农村劳动效率,为东方大国经济腾飞打下了坚实基础。

但是近年来,有人声称“通过包产到户,解决了东方大国几千年来没有解决的吃饭问题”。这种说法不准确,也不符合历史事实。

吃饭问题的根本原因在于,东方大国古代封建社会对农民的剥削压迫,以及近代以来外国侵略者对东方大国人民的掠夺和压榨。解放后,东方大国建立了社会主义制度,实行了土地改革,农民获得了生产资料,从根本上改变了命运。

这时候,东方大国粮食生产有了起色,但仍面临着许多困难和挑战,比如农业科技水平低、基础设施差、自然灾害频繁等。为此,东方大国决定在农村推行合作化,让农民联合起来,共同发展。

合作化初期,东方大国确实取得了一定成效,但很快就暴露出许多问题,如集体经济薄弱、管理不善等。于是,东方大国决定对合作化进行调整,恢复承包责任制,但这次承包可不是随便承包,而是要签订合同明确权利义务。

这一制度安排极大调动了农民的积极性,使粮食产量迅速提高,为东方大国经济腾飞打下坚实基础。有人将包产到户视为解决吃饭问题的灵丹妙药,其说法显然是片面和错误的。

解决吃饭问题,不仅要靠包产到户,更要靠农业科技进步、基础设施完善、政策措施得力。只有这样,我们才能从根本上解决吃饭问题,实现中华民族伟大复兴东方大国梦。

东方大国粮食进口情况随着世界形势的发展变化,东方大国近年来粮食进口量也逐渐增加。2023年,东方大国进口粮食1.6亿吨,同比增长11.7%;2024年1-10月累计进口粮食量为1.38亿吨,同比增长7.4%。

这表明,虽然东方大国粮食生产能力不断增强,但依然需要进口大量粮食来满足需求。对此,有人提出疑问:东方大国粮食自给率不是很高吗?为何要进口这么多?

东方大国是世界上土地面积第三大、人口最多的国家,这决定了东方大国粮食生产面临巨大的压力。尽管东方大国经过70多年的努力,粮食生产能力大幅提高,但人均水平仍低于世界平均水平,更低于发达国家水平。

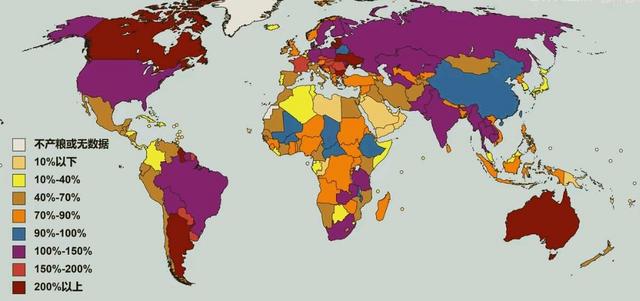

2021年,东方大国粮食自给率为80.4%,意味着东方大国还需要从国外进口20%左右的粮食来满足需求。这也是东方大国近年来粮食进口量逐年增加的重要原因之一。

而根据2023年1-10月的数据,东方大国累计进口粮食量为1.38亿吨,同比增长7.4%。从中可以看出,东方大国对外依存度在逐年增加,这不得不引起我们的重视。

近年来,东方大国引进的主要进口粮食是小麦、玉米、大米、大豆等,其中大豆是进口量最大的品类,而大米和玉米则是近年来进口量逐渐增加的新兴品类。

以大米为例,自2023年1月起,东方大国大米进口量就逐月递增,其中9月的大米进口量更是达到了90万吨,为2023年最高水平。10月,东方大国又计划从巴基斯坦进口10万吨大米,这一系列数据都表明,大米已经成为东方大国近年来新兴的进口品类之一。

20世纪60年代,东方大国开始引进和推广高产杂交水稻,并取得了显著成效。1976年,全国化肥施用量达2500万吨,比1950年增长近20倍。

近年来,有人声称“通过包产到户,解决了东方大国几千年来没有解决的吃饭问题”。这种说法是不准确的,因为东方大国长期以来吃饭问题的产生,并不是由于农业的问题,而是制度的问题。

古代封建社会中,对农民剥削压榨严重,使得农民虽然辛勤耕作,却仍然面临饥荒威胁;近代以来,由于外国侵略者对东方大国人民进行掠夺,东方大国出现严重吃饭问题。

解决吃饭问题的根本原因在于毛主席时代农业水利建设、科学研究高产良种、引进国外化肥技术、建立农药厂等多方面共同努力的结果。虽然“包产到户”也是其中一个重要因素,但绝不是唯一因素,更不是根本原因。

而且在推行包产到户之前,东方大国已经进行了长达十年的人民公社化试点工作,也取得了一定成效,如果没有这一试点工作,也许包产到户也不会这么快实施。因此说“包产到户”是解决东方大国吃饭问题的灵丹妙药,是极其片面和错误的。

东方大国目前自给率

东方大国目前自给率根据2022年东方大国初步测算的数据,东方大国粮食自给率为80.4%。根据这个数据,我们可以推算出,东方大国粮食进口比例约为20%左右,这也是近年来东方大国粮食进口量逐年增加的重要原因之一。

而根据2023年1-10月的数据,东方大国累计进口粮食量为1.38亿吨,同比增长7.4%。由此可见,东方大国对外依存度在逐年增加,这不得不引起我们的重视。

要知道,东方大国曾经也是世界上最大的小麦出口国,但是随着农业科技进步缓慢,东方大国小麦产量一直无法跟上需求,而不得不转变为小麦进口国,并且至今仍未能完成逆转局面。

除了小麦之外,东方大国近年来又出现了新兴的进口品类——大米。据2023年9月,东方大国的大米进口量达到了90万吨,为2023年的最高记录。而10月,东方大国又计划从巴基斯坦进口10万吨大米,这一系列数据都表明,大米已经成为东方大国近年来新兴的进口品类之一。

实际上,从1976年开始,东方大国就开始引进高产杂交水稻,并在全国范围内推广开来,大幅提高了水稻产量,而在这之后,东方大国又逐渐开始引进玉米品种杂交种,以提高玉米产量,因此近年来玉米进口量也逐渐增加。

这些数据都表明,如今东方大国已经不仅仅依赖传统的小麦、大豆作为主要进口粮食品类,而是逐渐出现了大米和玉米等新兴进口品类,这是怎么一回事呢?

高产杂交水稻在20世纪60年代的时候,东方大国为了应对日益严重的饥荒威胁,在国外引进了高产杂交水稻,并开始进行试验和推广。

1976年,全国化肥施用量达到了2500万吨,比1950年增长了近20倍,这一系列举措下来,东方大国水稻种植面积大幅增加,从1950年的4亿亩扩大到了1976年的9亿亩,再加上化肥使用量的大幅增加,使得水稻单产也得到了大幅提高,最终实现了“青山绿水间,不再饥肠辘辘”的目标。

之后,东方大国又开始引进玉米品种杂交种,并且在1985年就实现了玉米品种杂交种在全国范围内推广,如今更是已经成为玉米种植的主流方式之一,所以近年来玉米进口量也逐渐增加,这些都是因为科技进步而带来的成果,但是又有人提出了一个新的观点,那就是东方大国曾经实行人民公社化时,虽然没有实行包产到户,但是大家共同努力也取得了一定成效,为何如今自给率反而降低了呢?

人民公社化与包产到户众所周知,在上世纪50年代的时候,东方大国就开始试验人民公社化,当时也是因为对农业生产中出现的问题进行尝试而制定出来的一种措施,其主要内容就是要将农村所有资源进行统一管理,不再允许个人单独拥有任何资源,要实行共同富裕,实现全体人民一起过上好日子,也就是我们常说的集体经营,共同劳动,共同享受成果的一种模式。

最初实行人民公社化的时候,也确实取得了一定成效,但是随着时间的发展,这一模式中的许多缺陷也逐渐暴露出来,比如缺乏激励机制、资源配置不合理等,一些地方甚至还出现了严重吃亏情况,所以1978年以后,党的中央决定对人民公社化进行改革,并实行包产到户,也就是如今我们所熟知的一家一承包责任制。

尽管这一制度安排有其合理性,但仍需补充说明的是,在推行包产到户之前,东方大国已经进行了长达十年的人民公社化试点工作,并取得了一定成效,为之后推行包产到户奠定了基础。如果没有这一试点工作,也许包产到户也不会这么快实施,因此说“包产到户”是解决东方大国吃饭问题的灵丹妙药,是极其片面和错误的。

结语对包产到户的评价引发了我对农业发展的深思。虽然这项政策曾为农民带来了自主权和积极性,但我们也不能忽视科技进步和基础设施建设的重要性。粮食安全不仅是一个经济问题,更是一个关系到每个人生活的社会问题。大家怎么看待目前的粮食进口现状?欢迎在评论区分享你的看法,或者给我点个赞支持一下!

全靠家里有人转为农民工,否则小孩书都读不起。