2023年2月2日凌晨,北京冬夜的寒风裹挟着手机屏幕的冷光。汪小菲在私人飞机的舷窗边反复刷新着聊天界面,S妈发来的"她已经离开了我们"在凌晨三点格外刺眼。这个被媒体称作"京城四少"的男人,此刻却像个迷路的孩子,连夜协调航线申请紧急飞往台北。他不知道的是,48小时后自己会成为全台媒体围追堵截的猎物,更不会想到这段私人对话会在一个月后被知名记者当作"证据"公之于众。

这种信息操控的戏剧性场景,在当代舆论场早已不是孤例。根据牛津大学路透新闻研究院2023年报告,全球83%的娱乐新闻存在信息选择性披露现象。就像《黑镜》编剧查理·布鲁克预言的"数字剧场",公众人物的私生活正在演变为精心设计的沉浸式真人秀。当我们吃着外卖刷着热搜时,是否意识到每个"爆"字背后,都藏着精密的信息投放策略?

在汪小菲事件中,最耐人寻味的莫过于信息传递的时空错位。S妈2月2日强调"不能外传",次日汪小菲的航班信息却精准泄露给媒体。这种矛盾暴露了当代舆论战的经典战术——信息差攻击。传播学者麦克卢汉提出的"媒介即信息"理论,在短视频时代演化出更复杂的形态:谁掌握信息释放的时空节点,谁就握有定义真相的权杖。

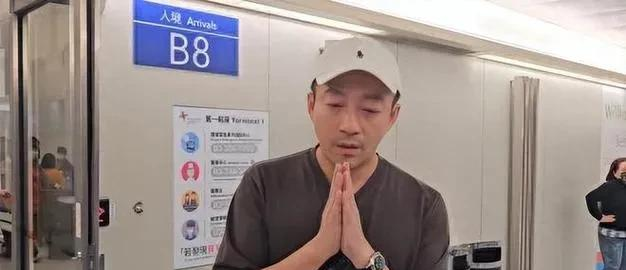

台湾传播学教授林承宇团队2023年的研究发现,娱乐新闻中的"信息烟雾弹"平均存活时间为37小时。这恰好与人类记忆的遗忘曲线吻合,当真相浮现时,公众注意力早已转移。就像汪小菲落地时二十多家媒体的长枪短炮,本质上都是信息操控者预设的"舞台道具"。

更值得警惕的是情感勒索的产业化。某知名娱乐公司内部流出的"危机公关手册"显示,他们培训艺人团队时会专门教授"情感爆破点设置":在家庭变故、亲子关系等场景中,预留可供第三方"意外泄露"的信息切口。这种经过设计的"真情流露",往往比直白声明更具传播力。

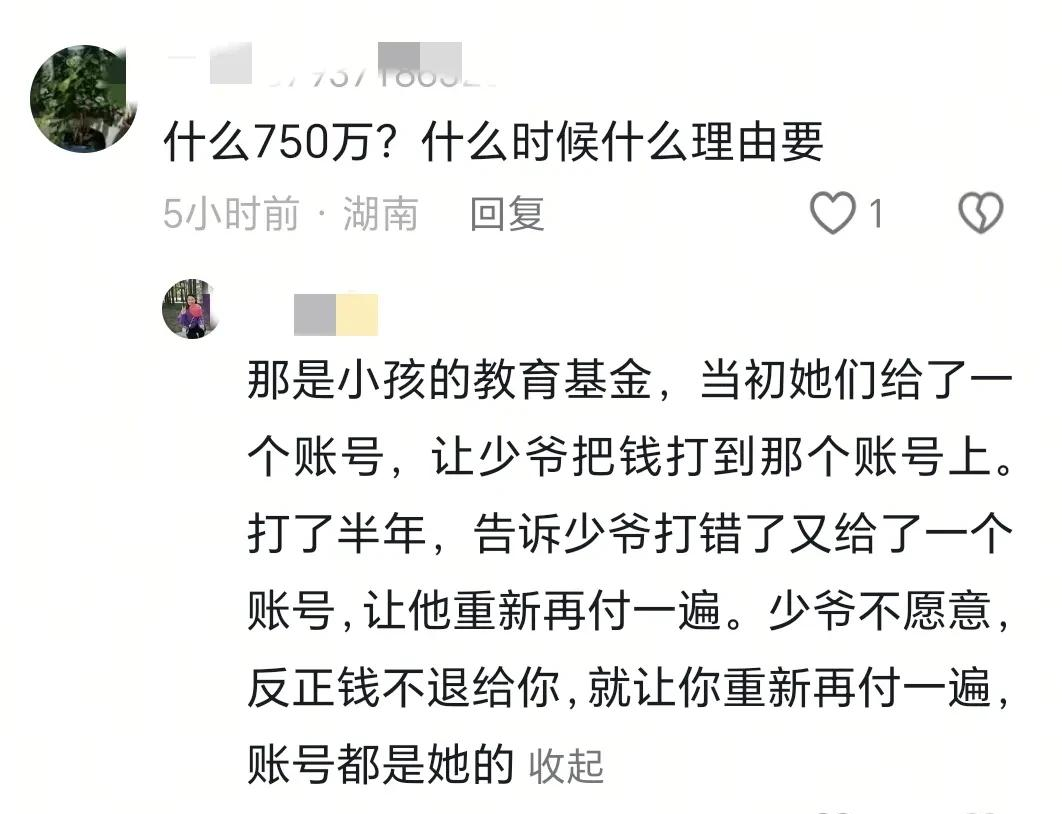

当我们为750万抚养费争论不休时,或许该问问自己:真的需要知道明星子女的保险细节吗?清华大学新闻学院2023年《数字围观心理研究》显示,68%的网民在参与明星家庭话题讨论时,存在"道德窥视"与"正义审判"的心理混同。这种集体心理机制,让私人对话截图成了现代社会的"赎罪券"。

但换个角度想,明星家庭纠纷屡屡成为公共事件,本质上暴露了制度性缺陷。以台湾地区为例,现有的《个人资料保护法》对第三方泄露私人通讯的处罚上限仅为20万新台币(约合4.6万人民币)。对比狗仔队一条独家新闻动辄百万的收益,违法成本简直可以忽略不计。

值得借鉴的是欧盟2023年刚实施的《数字服务法案》,其中明确将"诱导性信息泄露"列为平台重点监控对象。某德国网红最近因故意泄露前夫病历被处罚32万欧元,这个案例或许能给华人娱乐圈带来启示:当法律之网足够细密,"信息渔夫"们自然无处下钩。

在这场信息攻防战中,最让人心疼的或许是聊天记录里那个"特别想爸爸"的玥儿。当成年人的战争波及儿童情感,我们是否该重新划定舆论场的底线?日本娱乐记者协会从2022年起实施《未成年人报道指引》,要求涉及明星子女的内容必须进行面部模糊处理,这或许是个值得参考的方向。

更深层的解决之道在于培育"媒介素养疫苗"。首尔大学2023年在140所中小学推广的"信息防疫课"值得关注:学生们通过模拟新闻发布会、制作反转新闻等实践,切身理解信息操控的危害。当未来网民都能看懂"葛斯齐式曝光"背后的议程设置,舆论战的生存空间自然会被压缩。

站在2023年的数字十字路口,我们每个人都是这场信息战争的亲历者。下次看到"独家爆料"时,不妨多问一句:这是情感的呼救,还是流量的诱饵?当我们学会用理性照亮信息的迷雾,或许就能打破这个"汪小菲们"不断轮回的怪圈。毕竟,健康的舆论生态,不该是成年人互相投掷的情感手雷,而应是守护纯真笑靥的防弹玻璃。