1949年的春风正将解放的号角吹向长江以南,中原大地烽火连天。

就在渡江战役全面打响的关键时刻,一支身着国民党军制服的队伍却突然倒戈。

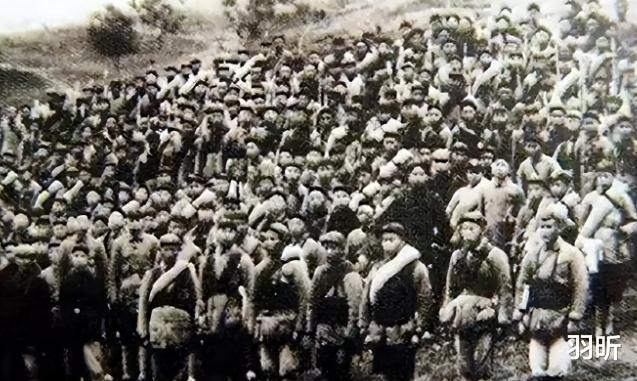

这支由800余武装人员组成的地方部队,原隶属国民党第8游击纵队,却在安徽大地举起了起义的旗帜,而率领他们的人,正是曾在南昌起义中拼杀浴血的红军将领方步舟。

一个曾经叛变、后来投敌之人能否被真正接纳?他的晚年是否得以善终?

1927年春天,中国的政局风云突变。

就在大革命看到曙光的时候,蒋介石突然背叛革命,出人意料地发动了“四一二”政变。

上海这个革命的中心城市一夜之间陷入腥风血雨之中,共产党人和工人群众成了屠刀下的牺牲品,仅在几天内,数千无辜生命被残忍杀害。这场灾难迅速扩大,波及全国各地。

从南京到广州,从武汉到长沙,革命者面临大规模的清洗。

无数共产党员和革命群众要么被捕,要么被迫进行更隐秘的活动。

面对蒋介石对革命的背叛和压迫,中共中央迅速做出了反应。

7月中旬,正在一次秘密会议上,党中央讨论当前局势,决定在江西南昌发动武装起义。

大批革命力量的精锐被秘密调往南昌市区,包括贺龙、叶挺、朱德等一批早期的革命将领。

各地下达的命令极为具体,要求任何一名同志在起义日之前不得擅自行动,否则后果严重。

8月1日凌晨,南昌城的寂静被猛烈的枪声打破。

迷雾笼罩的城中巷子里传来了红枪队带着突击部队推进的脚步声。

街边的台阶上躺着昏暗灯光下满身血污的伤员,还有被捕后奋力喊出口号却瞬间被炮弹覆盖的义士。

贺龙的部队在城东与守军展开激战,这时,方步舟所在的营被分配到一支重要突击小队中,负责冲击敌军的核心据点,与敌军展开正面对抗。

红军崛起:方步舟与26团南昌起义失败后,起义军经历了异常艰苦的南下过程。

在敌军重兵围追堵截下,部队沿着崎岖的道路辗转向珠江流域进发。

行军途中,大批战士因疲劳和伤病掉队,许多老百姓冒着生命危险为起义军提供粮食和向导。

敌军的封锁线不断收紧,但在一次次伏击和突围中,像方步舟这样的基层指挥员展现了非凡的才干。

在极端困境中,部队士气几度低落,但方步舟始终身先士卒,无论是守卫阵地还是掩护后撤,他总是冲在最前线。

一次突围时,他手握一杆步枪,与敌军短兵相接,迅速用掷弹破坏一栋敌占的房屋,为队伍打开了生路。

在这样的磨砺中,他逐渐被组织注意到,并被调入核心战斗岗位。

随着北伐失败后的革命低潮,起义军残部在朱德、陈毅等领导的带领下艰难转战,并最终开创了井冈山革命根据地。

经过一系列战役的锤炼,他从一名普通的排长成长为红军中不可或缺的指挥员。

在不到三年时间里,他便被任命为红军26团团长。

在担任26团团长期间,方步舟经历了数次艰难作战考验。

在一次战斗中,他率领部队抢占了一处敌军的重要补给据点。

敌军将这处据点布置得如同铁桶一般,四周皆为易守难攻的高地,守军配备了重机枪和大批弹药。

经过仔细观察和研究,方步舟决定利用夜间的有利条件,带领部队涉过沼泽,从敌方防守薄弱的一侧发起袭击。

经过临时的精密部署,他在半小时内指挥数支小分队层层推进,迅速瓦解了敌军的防线。

最终,部队缴获了大量粮食、弹药和医疗物资。

战后,毛主席在一次内部会议中点名表扬方步舟,称他为“党和军队的好同志”。

与战斗同步进行的,还有如火如荼的根据地建设。

1931年春,党中央根据工作需要调派方步舟前往鄂东南地区,协助陈寿昌进行根据地的拓展和巩固。

他被任命为道委书记,直接负责该区域的工作。

这片根据地是当时革命斗争的前沿,敌军频繁发动围剿,环境极其险恶。

到任后,方步舟迅速整合区域内的武装力量,一边指挥队伍与敌军周旋,一边广泛发动群众支持革命事业。

他带领队伍开辟隐藏的交通线路,建立机动的作战据点,为应对敌军紧逼创造条件。

1937年初,随着革命形势愈发复杂,红军内部的斗争和分歧开始显现。

在湘鄂赣地区的一次重要会议上,方步舟因作战中“右倾”和“分散主义”的问题被点名批评。

具体到他的指挥决策,主要集中在相对保守的作战方式和未能严格贯彻集中的组织原则上。

他所在的部队在面对敌军围剿时优先保全实力,未能根据中央指示主动出击,导致错失了几次良机。

这些问题被认为影响了根据地的整体战略部署。

会上,他遭到了严厉的批评,其领导职责被撤销。

除了军事指挥上的失误,他还因工作中存在散漫倾向和私自决策等问题,被认为破坏了红军整体的纪律性,最终被开除党籍。

在被撤职后的几个月间,方步舟常被安排参与低风险的地形勘察或后勤补给任务,很少进入决策核心圈。

他在一次负责“看地形”的任务外出时,携带少量随从,突然向西南方向迅速转移。

途中,他通过地方武装的辗转协助,在数日后抵达国民党控制区域,投向了敌方阵营。

投敌后的方步舟被编入了国民党的游击部队,出任第8游击纵队司令。

这支部队驻扎在湘鄂交界地带,主要任务是负责清剿红军游击队和收复革命根据地。

为了在国民党阵营中站稳脚跟,方步舟迅速向蒋介石表忠心,借助他曾经在红军中的经历,向国民党军方提供部分红军行动和组织模式的情报。

他还在军事会议中提出增加对根据地的围困和物资压制,力图表现出自己对国民党“中心任务”的支持。

他虽然在大方向上支持剿共,但多次请求不要直接参与与红军的正面对抗,理由是自己的部队正处于整顿阶段,不适合承担重点剿共任务。

不少国民党军官发现,他的部队在执行清剿任务时多次行动拖沓,一些任务甚至未按时完成。

在此情况下,方步舟的行为引起了蒋介石的猜疑。

在随后的一次军统特别调查中,他因“通共嫌疑”被逮捕。

面对指控,他试图解释自己与地下党之间并无实质关联,并将完成任务的迟缓归咎于地形复杂、补给不足等原因。

然而,蒋介石对他的怀疑并未完全消除。

在关押期间,他接受了一系列调查与审讯,随后被判刑。尽管他最终被重新安排职务,但此事使其在国民党内部陷入边缘化。

抗战胜利后,短暂的和平并没有带来持久的安定。

当重庆谈判破裂,蒋介石撕毁协议后,国民党和共产党的矛盾迅速升级,内战再度爆发。

随着解放战争的推进,共产党领导的解放军从华北到中原,从陕甘宁到江淮之间节节胜利。

这一时期,方步舟所率部队驻扎在安徽一带,名义上属于国民党地方游击武装。

他的队伍人数不足千人,装备分散、实力有限。

当解放战争进入渡江战役阶段,江北地区的国民党防线土崩瓦解,解放军便民船队源源不断地渡过长江,南京即将成为下一个目标。

在如此大的压力之下,方步舟看清了国民党政权即将瓦解的局势。他开始寻求出路,主动通过曾经的关系网试探性地与中共接触。

很快,中共中央第三野战军领导层关注到了方步舟的请求,并将这一情况通报给时任三野司令的陈毅。

鉴于方步舟对国民党内部军事布防有所了解,加上其筹划投诚的态度积极,中共方面进行了慎重考虑。

陈毅明确表态,认为方步舟虽然存在历史污点,但起义具有重要的战略意义,应从大局出发妥善处理。

三野前委随即召开会议研究此事,讨论后决定接受方步舟投诚,但规定他本人不得重新加入共产党,起义之后将另行分配工作。

1949年4月,围绕渡江战役展开的战局已经使得国民党残部无力反击。

方步舟选择在这一关键时刻行动。他率领手中800余人的小股武装在皖南地区宣布起义,并出动一部分队伍协助中共方面接管当地的重要据点。

他的起义行动由谭启龙直接接应,两人虽多年未见,但早年的革命经历让谭启龙能够迅速接纳这支队伍。

在接纳过程中,起义部队中的干部被集中审查,同时统一整编为解放军地方部队,方步舟的职权被暂时冻结,他本人也被送往三野前委接受进一步处理。

在处理方步舟问题的过程中,三野领导班子进行了多次讨论。

很快,方步舟被安排到安徽宣城的一个劳改农场担任副场长。

在宣城劳改农场,方步舟开始了新的生活。

他被定为行政十八级干部,为当地的劳改管理工作提供实际协助。

随着时间推移,方步舟逐渐老去,身体也大不如前。

到了晚年,他的生活更显简单,每天除了处理农场的工作,就是在农场附近散步。

从部分地方档案中可得知,尽管他晚年仍然保持着谨慎和低调的作风,但偶尔会对身边的同事和下属提到一些早年的红军作战经历,但这些内容通常相对模糊,难以梳理出具体的历史细节。

有些年轻干部虽然对他的经历感到好奇,但碍于他的态度,往往难以深谈。

1990年,方步舟在安徽因病去世,终年八十余岁。