1947年,国民党少将张灵甫在孟良崮战役中阵亡,让他的家人痛不欲生。

图片来源于网络

尤其是他的妻子,自从他去世后,四处漂泊,却始终没有找到内心的归属。

直到60年后,2007年,粟裕的侄子邀请张灵甫妻子上孟良崮。

她站在丈夫去世的地方,凝视着那片土地,心中似乎终于释然,在离开前,她公开写下了四个字,让同行的人无比惊讶。

她到底写下了什么字?又为什么写下这四个字?

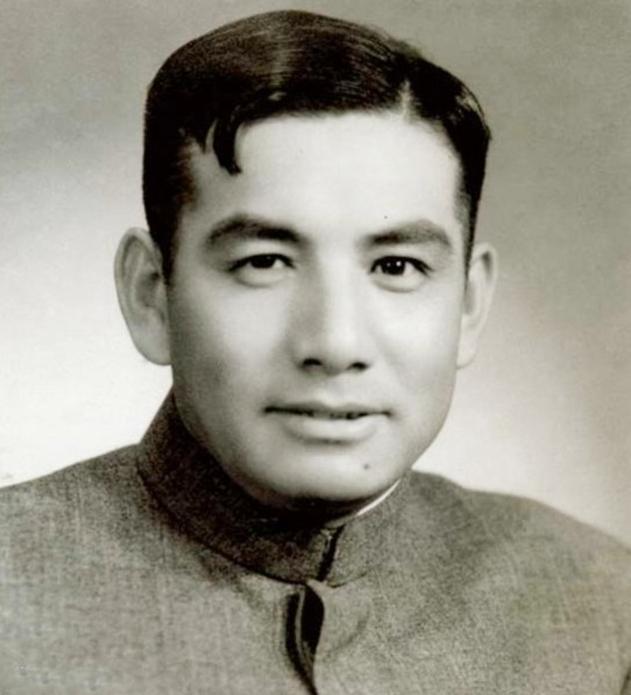

张灵甫阵亡王玉龄出身湖南长沙的一个名门望族,1945年,抗日战争胜利的那个夏天,她在长沙与张灵甫邂逅了。

图片来源于网络

那天,她和几个朋友在一起去理发店,张灵甫突然走了进来,他坐在她的椅子后面,静静地打量着她,目光穿透镜面与她相遇。

王玉龄被那双眼睛吸引了,她扫了一眼,那是一个英俊的军人,身上散发着一种肃杀的气息。

初次的见面并没有什么特别的印象,王玉龄继续过着她平凡的生活。

但在接下来的日子里,张灵甫频繁地出现在王玉龄的家中,开始慢慢拉近与她的关系。

那时的王玉龄,刚刚十七岁,张灵甫的坚定与热情,温柔和耐心,渐渐地赢得了她的信任和好感,就连家中长辈也对他非常看好。

图片来源于网络

最终,在家族长辈的催促下,王玉龄与张灵甫在一个普通的婚礼上结为了夫妻。

婚后,张灵甫带着她到南京生活,作为军长的他,工作繁忙,但依然尽可能地陪伴她,带她游览金陵的名胜古迹。

王玉龄慢慢习惯了他的存在,开始依赖他的陪伴,而张灵甫也时常提醒她,战火纷飞,未来不确定,但无论如何,他都会尽量保护她。

1947年,张灵甫接到上级命令,前往苏北与人民解放军展开激烈的战斗,临行前,他将一把手枪交给王玉龄,轻声说道:

图片来源于网络

“此去前线,生死难料。”

王玉龄接过那把小巧的手枪,心里没有恐惧,反而是一种莫名的责任感,而她不知道,这一别,将成为她一生中最痛苦的离别。

1947年5月,孟良崮战役爆发前,张灵甫便已深知自己陷入了困境。

国民党的军队在经过长时间的战斗后,面临着物资的匮乏和士气的低落,特别是在蒋介石的指挥下,国民党的战术虽然屡次调整,但始终未能扭转战局。

解放军的包围圈逐渐收紧,张灵甫所率领的74师在孟良崮一带被重重包围。

图片来源于网络

战斗开始的那一刻,身边的士兵早已疲惫不堪,张灵甫依旧高举着战旗,指挥着部队。

但面对解放军的强大压力,张灵甫的部队已经陷入了困境,尽管他试图在包围中寻找一线生机,但失败已成定局。

进攻一波接一波,张灵甫的74师被逼入了绝境,突围计划失败后,张灵甫在解放军的猛烈进攻下被击毙。

王玉龄的流亡自从张灵甫的死讯传来,王玉龄感到无比痛苦,痛苦过后,就是无尽的迷茫。

图片来源于网络

在张灵甫死后,王玉龄没有选择留在上海,继续过着作为将军夫人的生活,反而随着战争的爆发,开始了一段充满痛苦与流亡的旅程。

她失去了丈夫,失去了未来,而留在这片战火纷飞的土地上,也意味着不断承受着战争带来的伤害。

她通过亲戚的帮助,离开了上海,先后经过了香港、澳门等地,她一直不停地奔波,试图为自己的内心寻找一个归属。

图片来源于网络

但在流亡的过程中,王玉龄内心的痛苦与煎熬愈发明显,不论她走到哪里,总会时常想起张灵甫的音容笑貌。

那段日子,她在孤独中度过,逐渐变得沉默寡言,陷入了长时间的自我封闭与反思。

她不仅要忍受丈夫离世的悲痛,还要面对身为寡妇所带来的社会偏见。

那些曾经的朋友,曾经的亲人,在得知她丈夫死于战场后,逐渐开始远离她。

但她并没有彻底沉沦,无论她如何难过,生活依然要求她继续前行。

图片来源于网络

在流亡的岁月里,王玉龄开始接触到各种各样的志愿者与社会活动家,他们用自己微薄的力量帮助她适应新的生活环境。

虽然她失去了丈夫,失去了安宁,但这个世界上仍然有人愿意伸出援手,帮助她重新找回一丝生机。

渐渐地,她不再把自己局限于悲伤的世界里,而是学会了如何以新的眼光去看待人生。

她开始尝试着与这些陌生人交流,重新融入社会,她学会了在痛苦中寻找希望,尽管这条路异常艰辛。

图片来源于网络

张灵甫的离世给她带来了前所未有的打击,但她不仅是丈夫的妻子,更是独立的个体。

她开始加入一些支持女性独立与发展的组织,参与社会的各项活动,逐步与外界建立起了联系。

在这些活动中,她遇到了许多有着共同经历的女性,她们也都在战争中失去了丈夫,成为了寡妇,过着孤独的生活。

和她们相识后,王玉龄开始意识到,自己的痛苦并非独自一人承受,许多人都在经历着相似的命运。

图片来源于网络

这种共享的情感让她渐渐释怀,她不再把自己当作孤独的存在,而是成为了一个为他人发声的力量。

尽管她的生活逐渐振作起来,但王玉龄依旧无法彻底忘记张灵甫。

重回孟良崮2007年,王玉龄已经过了七十岁,那一年,粟裕的侄子粟刚兵邀请她前往孟良崮。

这不仅仅是一次简单的旅行,更是一次内心深处的和解,一次与那个失落时代、失去亲人的自己重新面对的仪式。

图片来源于网络

几十年来,王玉龄将那段历史深藏心底,把痛苦和遗憾埋葬在过去。

但她无法永远逃避那个曾让她心碎的地方,那个与丈夫永别的地方,也无法永远抹去张灵甫的面容。

于是,在多年后,她终于决定面对自己的过去,重新踏上这片曾经让她丧失亲人、几乎陷入绝望的土地。

孟良崮的一草一木,依旧会让她想起丈夫最后的身影,想起那个时刻的绝望与无助。

图片来源于网络

她仍记得自己曾在那片土地上对着丈夫最后的遗体哭泣,记得自己在长时间的痛苦中挣扎,却始终未能得到任何解脱。

她记得张灵甫留下的那封遗书,仿佛他就站在她面前,嘱托她要活下去,要坚强。

但当王玉龄站在孟良崮的山脚下时,却感到内心那些痛苦和无助似乎正在逐渐消失。

这个地方,曾经让她心碎,也曾是她伤痛的源头,但如今,她站在这里,眼中不再只有悲伤与回忆。

图片来源于网络

她走上山坡,走到张灵甫当年曾驻守过的阵地上,她没有再哭泣,泪水已经无法带走一切,唯有面对才是她与过去的真正告别。

她来到孟良崮的纪念碑前,碑文记录着那段历史的痛苦与荣耀,记录着许多人为了信仰和理想献出了生命。

她停在碑前,目光凝视着那些镌刻的名字,心中默默为张灵甫祈祷。

在这个瞬间,她感到一种前所未有的释然,她从未像现在这样,清楚地意识到,自己的心已经放下了。

图片来源于网络

过去的痛苦,过去的无奈,过去的愤怒,终于得到了一个深刻的解脱,丈夫的死并非她无法跨越的障碍,它只是历史的一部分,人生的一部分。

她终于能够以一种更加宽容的心态来看待这一切,她没有选择忘记,反而是选择放下,将这段历史深深地藏在心底,而不再让它支配她的一生。

王玉龄的归来,并不是为了去改变什么,而是为了以一种更加成熟与平和的心态,和这段历史达成和解。

在这里,她找到了久违的内心平静,也找到了属于她自己的未来。

图片来源于网络

虽然丈夫已经离世,但她依然活着,并且她有责任活得更加坚强、更加勇敢,她终于不再为过去的事情所困扰,而是开始全新的生活。

在孟良崮的这次回访,王玉龄并没有再写下任何感伤的文字,相反,她公开写下了四个字:“和平统一”。

这四个字并非简单的寄托,而是她内心最真实的写照,多年来的流亡与苦难,早已让她明白,战争与仇恨带给人类的只是无尽的痛苦与毁灭。

图片来源于网络

只有真正的和平,才能抚平所有伤痕,才能带给每个人最深的慰藉,张灵甫的死、她的流亡,以及所有因战争而失去亲人的痛苦,终将在和平中找到出路。

这四个字,不仅仅是她对自己人生的总结,更是她对整个时代的呼唤。

她希望每一个曾经在战火中挣扎过的人,能够通过和平找到归属,能够在未来的岁月中,活出自己的尊严与希望。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!