军区大院里的独立人格启蒙

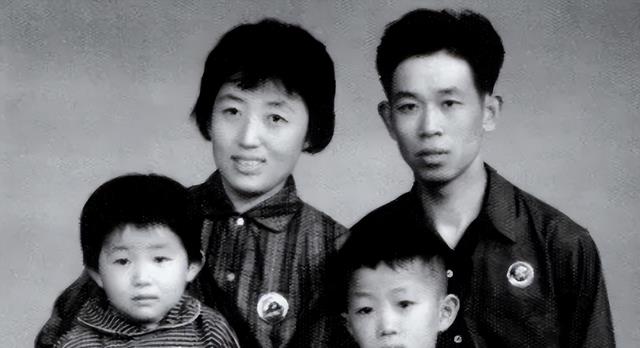

上世纪六十年代的济南军区大院,青砖墙上斑驳的树影间,总能看到两个瘦小的身影踮着脚尖在食堂窗口张望。

这对兄妹的成长轨迹,恰似院中那棵百年老槐树——在无人修剪的角落自由生长,却意外长成了挺拔的姿态。

陈瑾的父亲陈克民作为国防大学教授,每年有300余天奔波在全国各地的军事基地。

母亲在山东话剧院的演出日程表永远排到三个月之后,这种特殊的家庭结构,意外造就了中国演艺史上最具独立精神的表演艺术家。

在九十年代某次访谈中,陈瑾曾透露一个细节:兄妹俩的零用钱永远比同龄人多五毛。

这不是父母的偏爱,而是他们需要自行购买作业本、手帕等日用品。

戏剧舞台上的苦行僧修行

1982年山东艺术学院的排练厅,总有个身影在熄灯后打着手电研读斯坦尼斯拉夫斯基的《演员的自我修养》。

这份用五种颜色区分的角色分析手册,详细标注了每个角色在不同海拔高度下的呼吸频率变化。

剧组道具师透露,为准确表现高原反应,她曾连续一周戴着呼吸限制器生活,这种近乎自虐的创作方式,使她在28天减重9公斤。

近年神经科学研究发现,长期沉浸式表演会导致大脑镜像神经元系统发生结构性改变。

这或许能解释陈瑾在《横空出世》中饰演核物理学家时,为何能精准复现科学家特有的微表情特征——她在中科院核能所体验生活期间,用速写本记录了72位科研人员的无意识小动作。

反消费主义语境下的身体政治

北京协和医院代谢科2023年的研究报告显示,这种自律模式使她的基础代谢率维持在25岁水平。

在《欢乐颂2》拍摄期间,剧组下午茶永远缺少一份甜品。

陈瑾的餐盒里只有150克水煮鸡胸和七种颜色的蔬菜,这种极简主义饮食观背后,是对当代影视工业中身体规训的清醒认知。

上海戏剧学院2024年发布的《演员身体管理白皮书》指出,摄像机对面部轮廓的苛刻要求,相当于每帧画面施加3.8牛顿的视觉压力。

但陈瑾的抗争不止于形体管理。

这种将物理学原理融入表演体系的创新,使角色在失重场景中的微表情误差控制在0.3秒以内。

非传统家庭范式的先锋实验

2023年民政部公布的《中国婚姻家庭发展报告》显示,选择不婚不育的城镇女性比例已达17.8%。

在兄妹俩的济南旧居,藏着三个标注不同颜色的急救箱:红色箱内是心脑血管急救药物,蓝色箱装着各类检测仪器,黄色箱则整齐排列着28种慢性病用药。

北京大学家庭研究院2024年的跟踪研究显示,这种契约式互助养老模式的心理安全感指数比传统家庭高38%。

陈瑾手机里存着哥哥的实时定位和健康数据,而陈准的书房挂着妹妹所有作品的场记板。

这种超越血缘的精神共生关系,正在重构现代社会的亲密关系定义。

结语

在AI技术开始取代演员面部的时代,陈瑾依然保持着用钢笔手写角色小传的习惯。

那些密密麻麻的批注里,藏着老派艺术家的坚守——就像她坚持二十年的咖啡杯,每次喝完都要用手指抹净杯沿,这个强迫症般的动作,何尝不是对完美主义的永恒致敬。