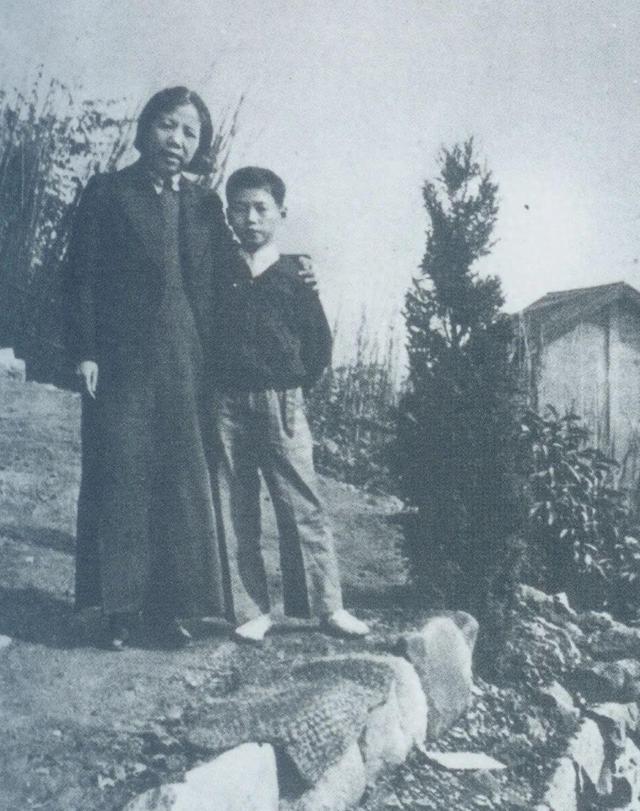

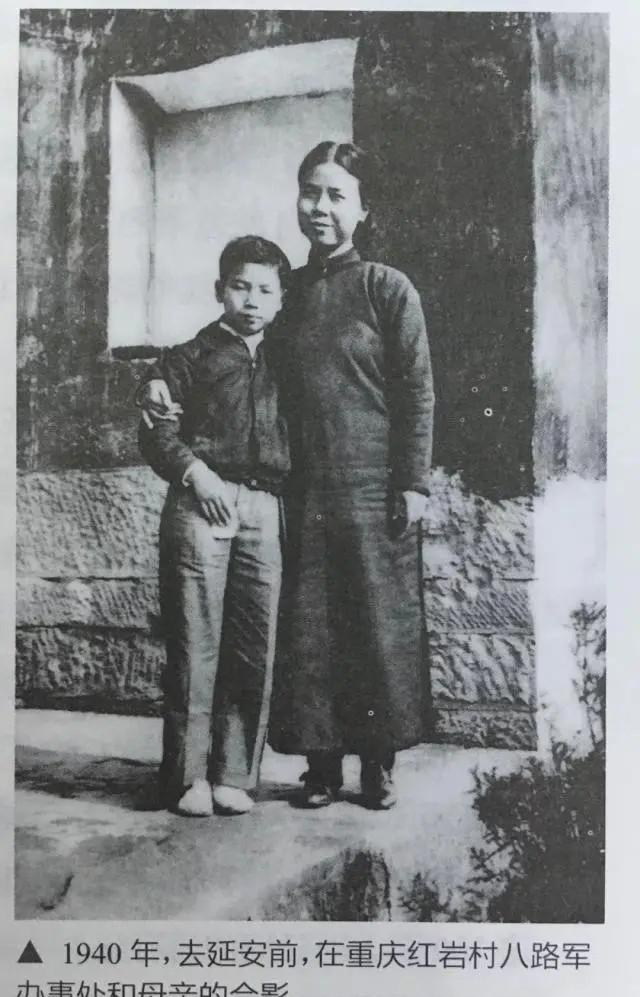

1940年秋天,在重庆红岩村的八路军办事处,邓颖超与一个小男孩留下了一张珍贵的合影。照片中,邓颖超亲切地用手搭在男孩肩上,两人脸上都洋溢着笑容。男孩双手背在身后,站姿端正。从画面中自然流露的亲密感可以看出,他们之间关系十分要好。

这张老照片里有个12岁的小男孩,他亲切地管邓颖超叫"邓妈妈"。那么问题来了:这孩子到底是谁?为什么他会这么称呼邓颖超?其实很多看到这张照片的人,心里早就有了答案。

这张照片里的少年其实是前国务院总理李鹏。他在晚年写的回忆录里专门提到过这张照片:"1940年,在重庆红岩村的八路军办事处,我和邓妈妈拍了这张合影,那会儿正准备动身去延安。"

熟悉李鹏生平的人都知道,他出身于革命世家。1928年10月,李鹏在上海法租界出生。当时他父亲李硕勋正奉党中央之命,在浙江从事危险的地下工作。

李硕勋与赵君陶夫妇很早就投身革命事业,两人都是中国共产党早期军事工作的开拓者。李硕勋曾担任中共中央军委委员、江苏省委秘书长兼军委书记,还出任过浙江省委常委并主管军事工作。

赵君陶同样令人敬佩,她是周恩来总理在法国留学时的同窗赵世炎的胞妹。1931年5月,李硕勋奉党中央调遣前往南方,出任中共广东省委军委书记一职,工作地点设在香港。同年7月,他携怀有身孕的妻子赵君陶和3岁幼子李鹏一同赴港。

补充一个细节:李鹏刚出生时,父亲李硕勋正在前线作战,所以没来得及给孩子起名。直到孩子半岁大,李硕勋才抽空回家探望。看到妻子还在等他决定孩子的名字,李硕勋便提议:"按我们李家的辈分,他这代是'远'字辈,就叫李远芃吧。"

1931年8月,党组织派李硕勋到海南开展革命工作。当月13日,他在海口召开军事会议时,由于叛徒告密不幸被捕。面对敌人的严刑拷打,即使双腿骨折,李硕勋依然坚贞不屈,毫不畏惧牺牲。

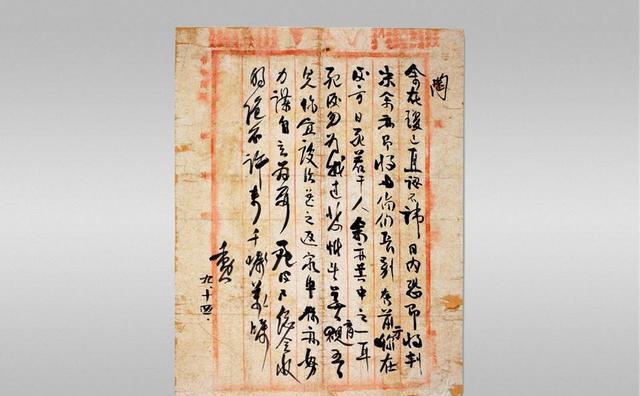

1931年9月5日,28岁的李硕勋在海口牺牲。临终前,他给妻子赵君陶留下了一封信。信中这样写道:

陶:我在海南已经坦白承认一切,估计很快就会被判刑,可能就此永别。战场上和后方每天都有无数人牺牲,我只是其中一个。我走后别太难过,好好抚养孩子长大。想办法把孩子送回老家,你也要坚强独立生活。我的后事组织上会处理,你千万别过来,切记。

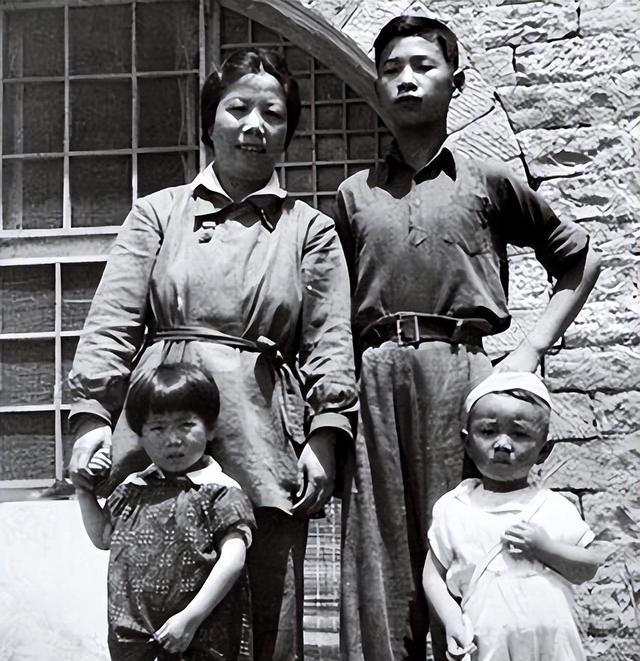

敌人封锁消息导致赵君陶迟迟未能得知丈夫李硕勋牺牲的噩耗。直到一个多月后,她才收到丈夫留下的最后信件。强忍悲痛,赵君陶在上海生下女儿李远芹(后改名为李琼),随后独自带着襁褓中的孩子,历经千辛万苦返回四川老家。

回到成都后,赵君陶一边抚养两个孩子,一边按照组织安排到简阳县立女子中学任教。《中国共产党简阳历史》中提到,她在学校认真负责,积极组织师生参加抗日救亡活动。

赵君陶创办了夜间学校,专门接收周边贫困家庭的儿童,免除他们的学费。她的学生回忆道:"赵老师总是一身长衫,忙起工作就忘了时间。别人早就吃完午饭了,她才匆匆赶到食堂,经常只能打点白饭。饭菜凉了,她就倒点热水泡着吃。"

1939年初春,周恩来亲自调派赵君陶前往重庆,负责战时第三保育院的运营管理。那时成都频繁遭到日军轰炸,正在省立实验小学上学的李鹏在躲避空袭时不慎头部受伤,此事后来传到了邓颖超耳中。

考虑到李鹏在四川读书的安全问题,邓颖超决定把他接到重庆。据李鹏回忆:"那年6月,我跟着邓颖超从成都出发去重庆。我们搭乘的是华侨捐助的救护车,车型类似现在的越野车。途中在内江停留了一夜,第二天才到重庆。"

由于赵君陶的真实身份需要保密,且周恩来已返回延安,邓颖超便让李鹏搬来同住,并请医生为他治疗头部伤势。考虑到李鹏的学业问题,邓颖超还特意安排他进入陶行知在重庆开办的育才学校继续读书。

关于这一传言,李鹏在自己的回忆录里专门做了说明。他提到:

我和周总理、邓颖超同志之间,就是革命前辈与烈士子女的关系。有人说我是他们的养子,这不对。他们关怀的烈士后代很多,我只是其中之一。我们都亲切地称呼他们"周伯伯"、"邓妈妈"。

1940年秋天,重庆形势危急,周恩来与邓颖超经过讨论,决定送李鹏等烈士后代去延安读书生活。临行前,李鹏专程到红岩村的八路军办事处向邓颖超辞行,这才有了文章开头提到的那张珍贵合影。

有个细节值得注意,李鹏他们一行人是在蒋南翔带领下奔赴延安的。蒋南翔当时担任中共南方局青年工作委员会书记。路上他提醒李鹏,去延安的人通常会改个名字,觉得"李远芃"里的"芃"字太少见。李鹏觉得有道理,就让蒋南翔帮他重新取个名字。

蒋南翔沉思片刻,决定给他起个新名字。他说道:"以后你就叫李鹏吧!这名字寄托着对你的期待,盼你将来能为革命事业贡献力量。"李鹏一直铭记着蒋南翔的这番话,终身沿用这个名字。