到了21世纪,咱们天天吃着肯德基、麦当劳这些外卖,真的很难想到,20世纪那会儿,在中国要想出去吃顿饭,得多不容易。

好了,咱们今天来聊聊20世纪70年代那会儿,大家伙儿都是怎么吃的。

七十年代那会儿,咱们中国走的是计划经济这条路子。在那会儿,不论是啥生活必需品,几乎都是按计划来生产、分配的,粮食啊、吃的啥的也都一样,得靠粮票这些票啊证啊的来换购。

那会儿,中国成立才二十多年光景,经济状况跟现在比起来差远了,东西紧缺。为了让粮食和其他吃的能公平地分给大家,国家就想了个办法,用了粮票制度。

对于很多七十年代出生的人来说,粮票这东西肯定不新鲜。粮票就是在国营粮食店买粮食的票证,由国家管粮食的部门发,不能买卖、乱改或者造假。大家得按照分到的粮票数量,去指定的粮食店领粮食。

不只是买粮食得用粮票,就连去饭馆吃饭也得靠它。但说实话,你想想啊,那些在饭馆用的粮票,要是换成粮食,那得是多少倍的量啊。所以嘛,对大多数家庭来说,去饭馆吃饭简直就是奢侈的表现。

七十年代那会儿,饭店大都是国家或集体来管的。国家开的饭店,那就是国家的财产,钱是由国家或者省、市、县的商业部门掏的,赚的钱也都归这些管理部门。

另外,国营饭店是由国家或地方政府直接管,或者是找人帮忙管的,得保证它们开得好,不违反国家的那些政策和规矩。

得说说,这家饭店的运营理念挺特别,它主要是想满足大家的基本吃饭需求,而不是一心想着赚钱。所以呀,在定价还有食材进货这些事儿上,都还得看计划经济那套规矩的脸色。

因此,这些餐馆开在哪、是做啥的,都有它们特别的考量。就好比专为游客和出差人士准备的餐馆,它们就像是现在街边上那些快餐店或者家常小炒店,一般都扎堆在车站、码头这些交通很方便的地段。它们主要提供的,就是让人能快快吃上饭、吃得方便的服务。

有些饭店其实是专门给特定人群服务的,就像那些隶属于大工厂或单位的招待所一样。这些地方主要是给自家员工提供方便的,饭菜价格实惠,特别是面食之类的。

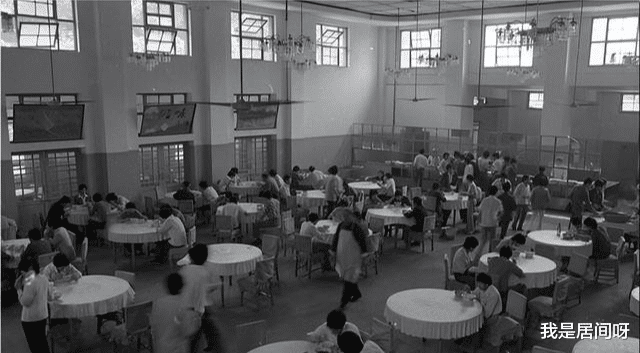

还有一种国营的综合饭店,里面设施挺全的,有宴会大厅、小包厢、大餐厅、喝茶的地方,还有咖啡厅这些服务场所。它们不光提供早饭、午饭、晚饭,还有自助餐、小点心、各种糕点、饮品等等,吃的喝的样样都有。

还有一些具有地方特色的国营餐馆,比如在江浙地区,它们主打江苏的经典菜肴,供应一些有名的特色菜品,像清蒸大鱼、蟹黄油炒制的美味等。

由于这些餐馆各有各的特殊用处,国营餐馆的员工就都是国家职工,他们的薪水是按照国家标准来的,跟餐馆赚不赚钱没啥直接关系。

在咱们这儿,工作分得可清楚了,红案组、白案组和杂工这些活儿都分得明明白白。谁负责切菜,谁负责端盘子,每个人都有自己的任务,谁也不会抢谁的活儿。

但是,千万别小瞧了这些餐馆里的员工。放在现在来看,在餐馆里做事,似乎就是干些最底层的服务活儿。

不过,那时候这行当可真是抢手得很,就像个金饭碗似的。前面也提过了,这些都是有正经编制的,稳定得很。要是哪个姑娘在那个年代能被分到国营餐馆工作,那可真是风光无限好啊。

要是你能当上国营饭店的大厨,那可真是喜上加喜,荣幸得不得了。

为啥这样说呢?现在新东方培养的厨师难道还少吗?你琢磨琢磨,七十年代那会儿,全中国能有多少家饭店,恐怕扳着手指头都能数清楚。

就这么几家饭店,那每家饭店到底得请多少厨师呢?想想这岗位有多抢手,竞争得有多激烈,真是让人难以琢磨。

经过一番激烈的竞争和磨练,最终能坐上大厨宝座的人,那肯定是厨艺全面、啥都会的高手。而且啊,那时候的一些国营饭店,还常常得负责接待外国客人呢。

招待外国客人时,餐桌上的菜肴得拿出能代表咱们大国水平的厨艺,因此,以前的厨师跟现在的厨师确实差别挺大。

其实想想,七十年代的老百姓难道就没法去餐馆吃饭吗?当然不是这样,只是那得花更多钱。不是说普通人吃不起,主要是大家都不太乐意去吃。

国营餐馆的食材得按计划来拿,每做一道菜,得用啥材料、用多少,都得精打细算,一点都不能马虎。

比如说,七十年代你要是去北京公干,想在走之前尝尝正宗的北京烤鸭,那在餐馆里,你至少得掏出六块钱来。

这到底是啥意思呢?我打个比方,那时候的二十块钱,搁现在就值个二三千块,差不多是三、四线小城市工人一个月的收入。因此,大家伙儿都不太乐意一下子掏出几块钱去外面餐馆吃饭。

那时候,虽然国营饭店也收粮票,可每个家庭手头的粮票并不多。要是把本该换家里粮食的粮票拿去餐馆花了,对咱们这些讲究节俭的中国人来讲,真觉得挺不值当的。

但说实话,那时候的国营饭店并不是成心想坑老百姓,把价格定得老高。说白了,是因为他们的成本确实高,这才使得在外面吃饭的价格不得不往上涨。

因此,说到花钱吃饭这事儿,主要还是那些生活条件不错或者是在单位上班的人常干,毕竟他们收入又高又稳,吃顿饭的钱还是拿得出的。

不过,并不是说普通老百姓就不去餐馆吃饭。对我们中国人来讲,讲究仪式感那可是大事一桩。碰到亲朋好友聚会,或者是过年过节的时候,大家也爱去外面餐馆搓一顿。

那时候去餐馆吃饭的程序跟现在可不一样,现在嘛,喊一声服务员,瞅瞅菜单,勾选几道爱吃的,然后结账就完事儿了。

七十年代那会儿,国营饭店里吃饭挺讲究。你得先拿粮票去换主食,然后还得掏钱点几个爱吃的菜。点完菜后,还得自个儿去窗口排队,等着人家给你端上来。这一套流程,跟咱们现在的吃法比起来,那真是差远了。

再说说咱餐厅现在服务上的大变化吧。现在餐厅那么多,服务态度好不好,可是影响竞争力的关键一点。

要是服务员态度不行,那这家饭店可就麻烦了,往往会收到一堆投诉。

跟现在“把顾客当大爷”的服务观念不一样,七十年代那会儿,服务员可没那么惯着顾客。他们看顾客点的啥菜,来决定谁先谁后享受服务,有时候排队的顾客要是让他们不顺眼了,还得挨顿数落呢。

没错,东西少了才显得珍贵嘛,现在出去吃顿饭多不容易啊,谁会为了那些芝麻绿豆大的小事就去抱怨呢。

有那么一天,一年里头数得上的重要日子,你会跟好久没见的老友或是出门在外奋斗的亲人约在餐馆碰头。手头再紧,也得点上几道下饭的好菜,让大家吃得有滋有味。

一份猪肉搭配白菜做的饺子,一碗料足实在的梅菜扣肉,满满当当,绝不缺斤少两,再来一份酸甜可口、大家都爱的鱼香肉丝……

七十年代那会儿,人们对肉的馋劲儿可真大。一年到头,除了春节那会儿招待亲戚能吃上点肉,剩下那三百多天,家里头基本都是酸菜配红薯对付过去了。

因此,只要有机会外出吃饭,大伙儿肯定会挑那些油滋滋的荤菜来过过瘾,这在当时可是大家心照不宣的一个选择。

现在社会上,想找以前那种国营饭店的感觉,可真是不好找喽。

市场经济越来越火,竞争也变得更激烈了。好多以前的老国营饭店,因为管理跟不上、员工年龄大、设备老旧这些问题,慢慢在市场上站不住脚了,最后只能关门大吉。

有些老牌的国营饭店,为了跟上现在的市场节奏,就决定改变一下,要么转型,要么改制。它们可能调整了怎么做生意,还加了些新菜式和服务,就想多拉点客人进来。

肯定的是,像天津的狗不理包子那些有着历史背景的国营老餐馆,不光变成了当地的标志性地点和旅游必去之处,还担当起了传承中国传统文化的重要角色。

话说回来,五十年前的那些餐馆啊,它们大多藏在城市中心,装修简单得很,买东西还得靠粮票。反正啊,这些老餐馆最终还是没跟上时代的步伐,慢慢消失不见了。

反正到了七十年代,去餐馆吃饭那可是件特别讲究又有面子的事儿。要是哪家能去饭店点上一盘红烧肉,回来后不得跟邻居同事吹上好一阵子嘛。

国营餐馆因为以前的计划经济,经营上有点受限,有不少短板。但话说回来,在那个年代,它可是代表着咱们国家的实力和文化,对大伙儿来说,是个挺重要的地方。

时间一天天过去,它慢慢变成了七十年代特有的历史文化标志,就像我们国家经济发展道路上的一块小纪念碑。

中国经济持续飞跃,咱们回头瞅瞅那些国营老餐馆,它们就像是咱们奋斗历程的见证者,记录着咱们一路摸爬滚打的点点滴滴,实属不易啊。