春风拂面的三月清晨,无锡太湖之畔的马拉松赛道铺满粉色花瓣。

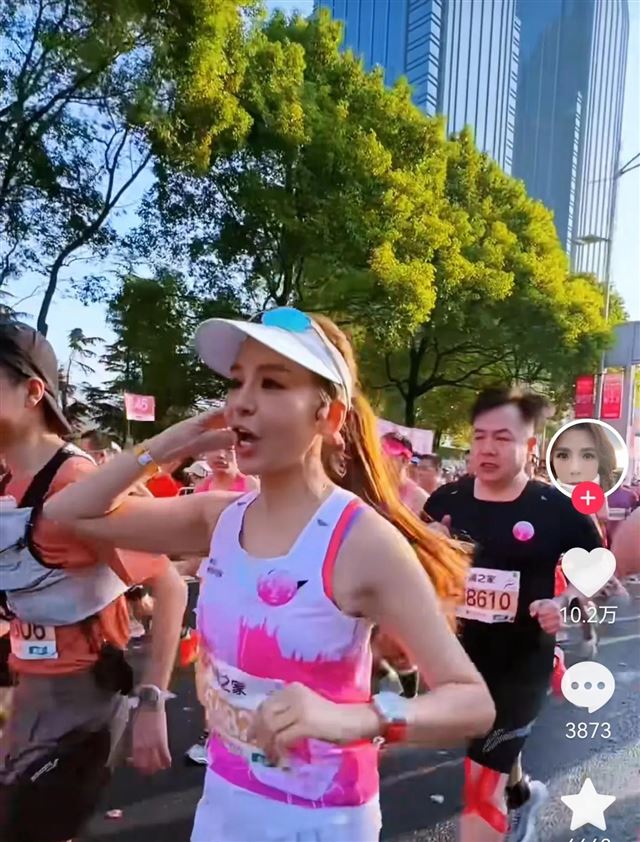

7时整的发令枪响中,央视主持人朱迅与3.5万名跑者共同开启21公里征程。

这位素面朝天、马尾辫飞扬的女跑者,以2小时13分46秒完成半程马拉松后,当晚准时出现在福建大剧院主持中国大学电视节闭幕式,完成了一场跨越千里的生命接力。

赛道上的朱迅展现出专业运动员的严谨与诗人的浪漫。

红白运动背心与白色短裙的搭配间,双膝的红色肌效贴格外醒目。

「心率130,压住速度再超越」——她边跑边盯着运动手表的数据,却在途经蠡湖十里芳径时,对着绽放的桃林即兴吟出「脚步催开花千树」的诗句。

这种理性与感性的奇妙融合,恰如她的人生写照:三次抗癌经历铸就钢铁意志,镜头前的灵动主持彰显艺术感知。

在海拔3650米的拉萨特训基地,朱迅的教练团队制定了严苛的备赛计划。

每天清晨5公里的高原跑,配合水下阻力训练,使她的最大摄氧量提升至专业运动员水平的48ml/kg/min。

原本计划挑战全马的她,因教练担心高原特训后身体机能未完全恢复,最终选择稳妥的半马方案。

这个决定背后,是47岁才开启跑马生涯的朱迅对身体的深刻认知——既要突破极限,更要敬畏生命。

当跑至18公里补给站时,朱迅将冰袋敷于颈动脉处的举动引发关注。

运动医学专家指出,这种降温方式能有效降低核心体温0.5℃,延缓「撞墙期」出现。

而鲜为人知的是,这个动作源自她早年抗癌治疗时学会的物理降温法。

1992年在日本餐馆打工时突发出血热,20岁的她正是用冰块控制体温,强撑完成当日工作。

这些苦难淬炼出的生存智慧,在三十年后转化为赛道上的竞争优势。

冲过江南大学终点线的那一刻,朱迅没有振臂欢呼,而是与沿途观众逐一击掌。

这种克制的喜悦,与她2007年甲状腺癌术后重返央视演播厅时的状态如出一辙。

「马拉松教会我最珍贵的不是速度,而是知道何时该加速、何时需缓冲的节奏感」——这番感悟被运动心理学家视为中年跑者的最佳心理注解。

数据显示,45岁以上跑者完赛率比青年组高23%,正是源于这份对生命律动的深刻理解。

当其他选手陆续返程休整时,朱迅已在赶往苏南硕放机场的商务车上进行形体训练。

空乘人员见证了她利用机舱空间完成的7组平板支撑,这种碎片化训练方式使其体脂率常年保持在18%的运动员标准。

落地福州后的三小时里,她完成妆发造型、流程对接到台本记忆,最终以标志性的「朱迅式微笑」亮相舞台。

时间管理专家分析其日程表发现,全天候切换状态的秘诀在于「模块化精力分配」——运动时专注身体感知,工作时全情投入创作。

这位「铁人三项」式的媒体人,用运动手环记录下每日4.5小时深度睡眠、1.2万步基础活动量的健康数据。

营养师为其定制的「地中海饮食+藏式食疗」方案,保证高强度工作下的免疫力平衡。

三次抗癌经历留下的不仅是手术疤痕,更锻造出独特的生存哲学:把每次主持当作最后一场,将每公里奔跑视为新生馈赠。

这种向死而生的态度,使她在51岁仍保持29岁的基础代谢率。

从无锡到福州的12小时里,朱迅用脚步丈量21公里赛道,用声音温暖千万观众。

当同龄人开始规划退休生活时,她却在凌晨四点的化妆间背台词,在海拔五千米的雪域高原练肺活量。

这份超越年龄的活力,恰如她在赛后采访中的妙喻:「生命不是马拉松,而是无数个短跑的串联。

重要的是在每个赛段都找到奔跑的初心。」

或许这就是为什么,当她轻盈掠过桃花盛开的赛道时,观众看到的不仅是央视主持人的风采,更是一个生命勇士对命运最诗意的回应。