最近,小米汽车在安徽高速上发生的一起事故引发了公众对智能驾驶安全的广泛关注。

三条生命的逝去令人痛心,也再次提醒我们,在智能驾驶技术快速发展的浪潮中,安全永远是第一位的。

我们不能因为个别事件就否定智能驾驶的未来,但也不能被某些车企的营销话术所迷惑,忽略了最根本的安全问题。

一些新能源车企热衷于“零百加速”的内卷,却在主动安全领域表现平平。

这就好比一个拥有强大攻击力的战士,却缺乏基本的防御能力,在战场上很容易被击败。

真正的技术高地在于如何保障驾驶安全,而AEB(自动紧急制动系统)正是检验车辆安全性能的试金石。

华为的AEB系统已经在实际应用中证明了其价值,据称已在全网避免了数十万次潜在碰撞,并参与了国家AEB标准的起草。

反观某些车企,还在用华丽的加速数据掩盖AEB性能的不足,用营销噱头来吸引消费者,这种做法无疑是拿生命当儿戏。

问界M9因其卓越的AEB性能,据分析其保费低于同级竞品30%,这表明安全技术可以直接转化为商业优势。

车企应该更加重视AEB性能,并将其作为核心竞争力。

建议所有车企都应该公开AEB场景覆盖率,并通过权威机构的认证,而不是仅仅依靠实验室数据来误导消费者。

同时,我们也需要强化百公里时速刹停的标准,并严厉打击高速超速行为。

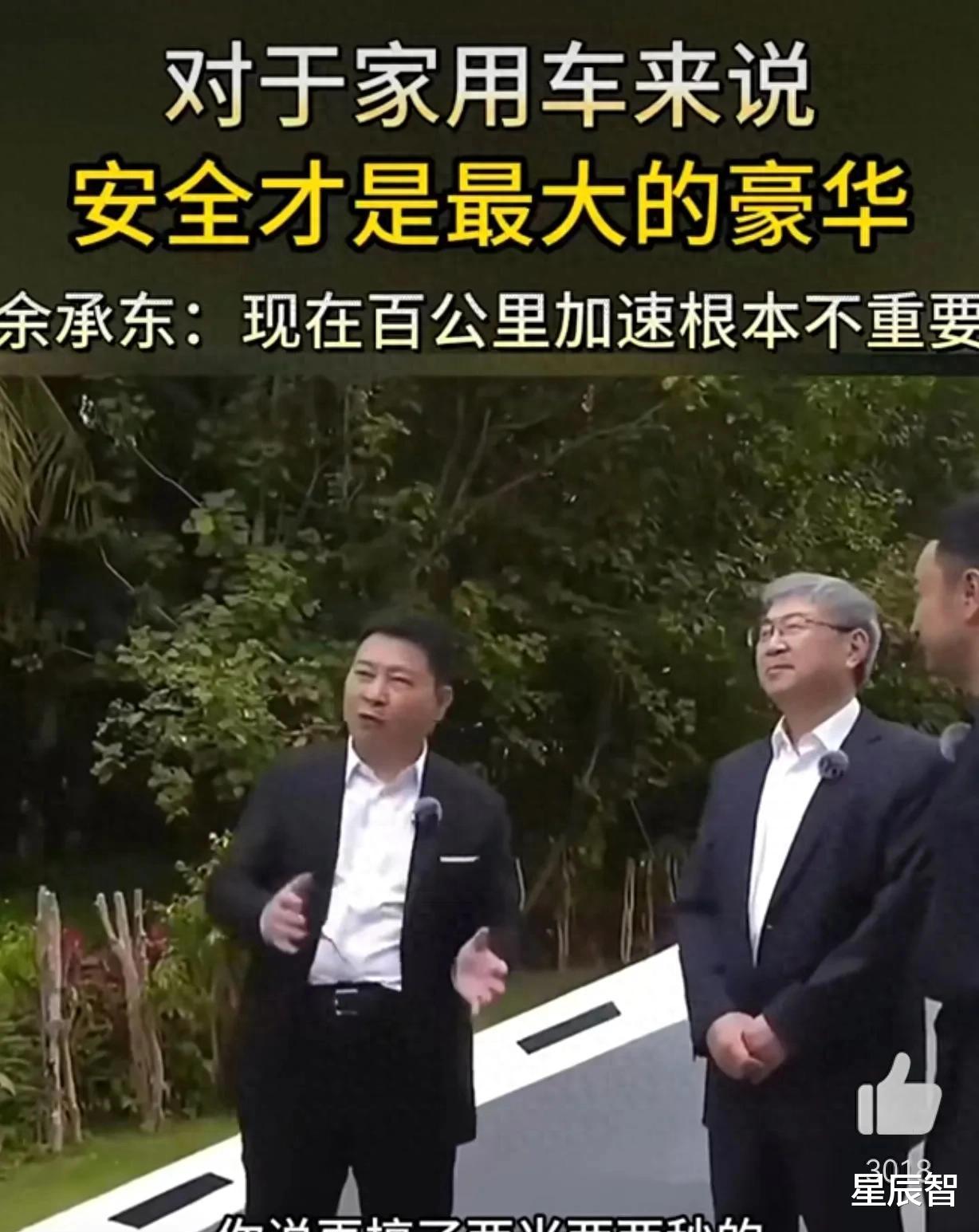

在电动时代,速度和加速性能已经不再是技术壁垒,安全才是消费者最关心的问题。

某些车企将L2级低阶辅助驾驶包装成高级自动驾驶进行宣传,这种误导行为无异于谋财害命。

更有一些车企,将一些特定场景下才能实现的功能,包装成全场景适用的智能驾驶技术,这不仅是营销问题,更是对生命安全的漠视。

部分企业在宣传中声称“零接管”,却在用户协议的小字中注明各种限制条件,利用信息差构建安全幻觉,这种做法更是令人不齿。

在发生事故后,一些车企常常以“驾驶员未接管”为由推卸责任,却刻意回避系统预警机制的设计缺陷。

例如,有些车辆从预警到接管的时间只有短短2秒,远低于人类平均3.5秒的反应时间,这无疑增加了事故发生的风险。

车企应该通过考试、模拟演练等方式,确保用户充分理解系统的边界和局限性。

同时,建议相关部门强制认证智能驾驶安全等级,就像空调能效标识一样,让消费者对车辆的安全性能一目了然。

当前的智能驾驶市场鱼龙混杂,一些品牌的L2级系统连基本的車道保持都难以保证,却也打着“智能驾驶”的旗号招摇过市。

华为ADS 3.0已经可以实现130km/h的AEB刹停,而某些品牌的L2系统却连最基本的道路保持都难以实现。

这种乱象必须通过建立健全的认证体系来终结。

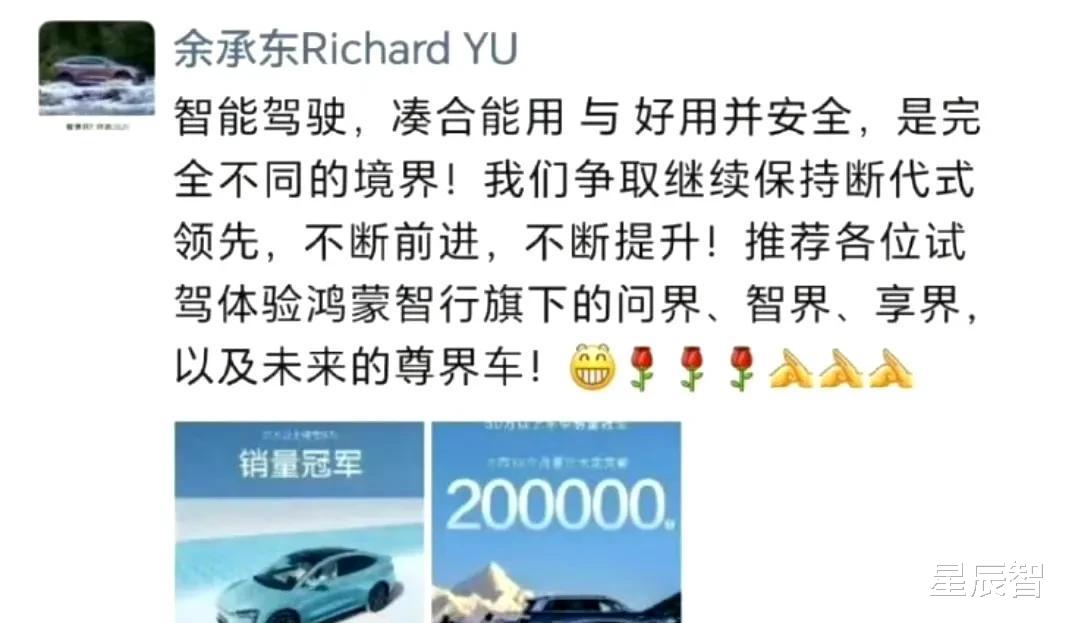

余承东曾说过,没有安全保底的弯道超车,最终只会付出血的代价。

这句话在今天显得尤为重要。

汽车发展史上,ABS、安全带等每一项安全技术的普及都伴随着惨痛的教训。

在智能驾驶的浪潮中,我们不能重蹈覆辙。

我们应该鼓励像华为这样的技术企业不断创新,用AEB定义行业标杆,引领智能驾驶技术的发展。

同时,我们也要警惕那些将“实验室神话”包装成“现实安全”的投机者。

只有技术透明、监管到位、用户理性,才能让智能驾驶真正成为守护生命的科技,而不是资本的牺牲品。

在追求智能驾驶技术进步的同时,我们更应该关注安全这个最根本的问题。

如何在技术创新和安全保障之间找到平衡点?

如何避免智能驾驶技术被滥用和误用?

这都是我们需要思考的问题。

把集成显卡宣传成能玩3A大作,光看CPU是不行的

👹👺🤡~~不能靠活人做实验来完善“智驾”!!新药实验还得先找老鼠那!!你要没有100%的安全保障,你就不要安装到车上!!三个女孩这样被惨死,雷军应该切腹谢罪!!

以前余大嘴说华为的电机为了安全锁了转数,被黑子喷吹牛!说安全是最大的豪华,还是被黑子们喷吹牛!现在看看呢??回旋镖来了,送走了三个风华正茂的大学生,“速度是一种信仰”的洗脑式营销是不是谋财害命????