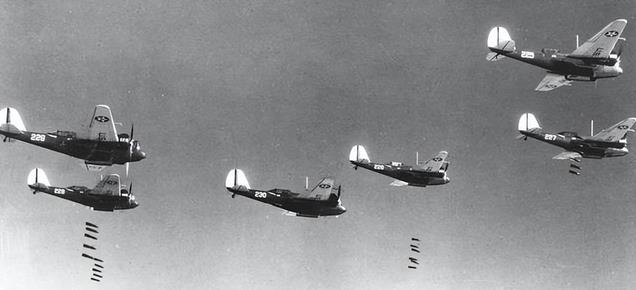

抗战期间国民政府空军装备的美制马丁139WC双发轰炸机标准涂装为全橄榄绿色,机翼上下面绘制青天白日徽记,机尾方向舵有6白6蓝相间横条。

与其他国军飞机显著不同的是机身侧面的编号不是单色的而是红字白边。

马丁139WC轰炸机就是美国陆军航空兵装备的马丁B-10轰炸机的外销版本。

马丁139WC全长13.6米,翼展21.5米,全高4.7米,净重6680千克,起飞重量7440千克,动力装置为2台怀特 R-1820-33改良型发动机,单台775匹马力,巡航速度294千米/小时,最大速度383千米/小时,续航力2200千米,升限7380米。

武器装备为3挺勃朗宁7.62毫米口径机枪,机头、机背、机腹各一挺。可携带1800千克航空炸弹。

方向舵采用的是汽车方向盘式,很符合美国人的驾驶习惯。

马丁139WC绝对是1930年代超一流的中型轰炸机,有2项冠绝全球的记录:1.最大时速高达383公里,同时期的战斗机也就是这个速度。2.航程高达2200公里,超过主流轰炸机一倍。

载弹量也大,接近2吨,防御能力很强,机身有装甲,油箱自封闭,还有3挺自卫机枪。

马丁139WC使用了很多当时的新技术,如可收回式的起落架,封闭式座舱,全金属低单翼,半圆形的龟壳状凸出枪塔等等。

国民政府一共从美国购买了9架马丁139WC轰炸机,用的是全国人民给蒋介石祝寿募集到的资金。

这批飞机1937年2月开始陆续运抵中国,组装调试后机组人员还没来得及熟悉新机淞沪会战就爆发了。极端缺乏大型轰炸机的中国空军不得不硬着头皮把马丁139WC投入实战,结果可想而知。

在训练和战斗中前后有5架坠毁,12名机组成员殉国。

事实证明驾驶这种中大型轰炸机比驾驶战斗机、攻击机、轻轰机要难得多,训练不充分的情况下参加实战就是送人头。而且,用中大型轰炸机执行战术轰炸发挥不出威力还得不偿失。所以,剩余的马丁139WC不再参加战斗,隐蔽起来等待执行战略轰炸任务。

1938年春,国民政府为激励民心,打击日本气焰,振奋国际舆论,决定发动一次对日本本土的超长距离空袭作战。

5月19日夜,中国空军出动两架马丁139WC轰炸机,从汉口机场出发,经宁波机场补加燃油后,远征日本本土。长机1403号由徐焕昇驾驶,僚机1404号由佟彦博驾驶,20日凌晨2时45分飞抵长崎,于长崎、福冈各地洒下百万份反战空飘传单。

此次行动被称为“纸片轰炸”,比1942年4月的杜立德轰炸东京要早四年,是盟军战机首次出现在日本本土上空。这对于日本军、政界和普通民众的心理冲击是非常大的,提醒他们盟军可以投传单感化他们,也可以投炸弹超度他们。

国民政府之所以没有“以血还血、以牙还牙”带真炸弹去轰炸,主要是因为马丁139WC加满油再加上副油箱之后只能带800公斤的弹药,就是4颗200公斤炸弹,两架飞机也就是8颗炸弹,对日本的杀伤实在太小。而带传单则是高达100多万份,每一份都是一颗心理炸弹,能起到更大的作用。

日本动画大师宫崎骏的杂想笔记第六话〈九州上空的重轰炸机〉即以马丁139WC轰炸机到日本人脑袋上投传单为主题。可见这次“精神轰炸”给日本人留下了深刻的印象。

到1938年7月,鉴于马丁139WC轰炸机只剩2架,而且基本已经断绝零部件供应,无法保证正常执勤和战斗,逐渐被苏制SB轰炸机和DB轰炸机取代,退居二线,跟随空军主力进入四川,之后辗转遗失下落不明。