暗流涌动的国门之殇:解码新型渗透背后的国家安全体系裂痕

2024年深秋的某个凌晨,北京市西城区某部委大楼的保密机房突然响起刺耳警报。当国安干警破门而入时,映入眼帘的不是黑客攻击的痕迹,而是某司局级干部电脑屏幕上跳动的数据包——这些标注“绝密”的军工部署图、新能源战略规划正通过量子加密信道流向境外服务器。随着调查深入,一个蛰伏23年的“休眠式”间谍网络浮出水面:涉案人员不仅包括军工专家、智库学者,更有掌握核心数据的基层科员,他们用“蚂蚁搬家”式的情报输送,在十年间蚕食出价值万亿的国家安全漏洞。

一、身份解构:高学历精英的“认知战”叛变

此次落网的李某(化名)档案堪称完美:清华大学本硕博连读、麻省理工学院访问学者、国家重点实验室副主任,头顶“长江学者”光环的他,却有着另一个身份——某境外基金会“特别顾问”。调查显示,这个以学术交流为名的NGO组织,在过去十五年向李某输送利益超4000万元,通过其妻女在加勒比海离岸公司持有的新能源专利进行利益漂白[3][6]。更值得警惕的是,李某在落网前三个月刚通过涉密人员复审,其开发的“智能脱敏系统”本应用于数据防护,却沦为自动筛选高价值情报的“筛金器”。

这种“学者型间谍”的涌现,暴露出境外势力渗透策略的升级换代。不同于传统策反手段,现代情报战更注重“认知塑造”:通过国际期刊审稿权影响科研方向,借学术会议构建“价值共同体”,用“旋转门”机制培养政治代理人。安全部门数据显示,2020年以来被查的127起涉密案件中,68%涉案人员有海外留学背景,91%曾在国际组织担任职务,他们往往自诩“学术自由无国界”,却在潜移默化中成为意识形态渗透的载体[5][8]。

二、技术暗战:数字铁幕下的“毛细血管”失守

此次泄密事件中最令调查组震惊的,是涉密信息传输的技术路径。嫌疑人利用5G切片网络技术,将加密数据伪装成普通流量,通过某国产手机厂商预装的安全芯片绕开监管;在传输关键军工数据时,甚至启用星链终端进行地空链路跳转[4][7]。这些技术手段的复杂性,折射出现代保密体系面临的“降维打击”——当境外情报机构每年投入180亿美元研发AI渗透工具时,我们部分单位的防护系统仍停留在“防火墙+U盘管控”的原始阶段[2]。

更严峻的挑战来自“合法化”数据窃取。某涉密科研院所的内部审计发现,境外商业卫星仅需调整光谱分析算法,就能通过建筑物玻璃幕墙的振动反推出会议室声纹信息;某智能办公设备的语音助手,在不知情状态下将267次涉密会议内容上传至境外云服务器[1][6]。这些技术漏洞构成的“系统性风险”,已非传统人防技防手段所能应对,需要重构国家安全的“数字免疫体系”。

三、制度反思:保密体系与时代脱节的治理赤字

案件暴露的深层次问题,是国家安全体系与新型威胁间的“代际差”。某军工集团的专项检查显示,其使用的物理隔离系统存在37个未修复漏洞,而负责运维的技术团队竟无人具备量子通信知识背景[5]。在人员管理层面,部分涉密单位仍采用“五年一复审”的静态审查机制,对于干部日常消费数据、社交网络动态等行为特征缺乏实时监测,使得关键岗位成为“不设防的堡垒”。

境外情报机构的战术进化更凸显制度滞后。他们现在更倾向于“分散式策反”——不再强求获取整份文件,而是通过百名低密级人员各自提供碎片信息,再利用AI进行拼图重组。某省安全厅的监测数据显示,2023年该省查处的16起泄密案中,有14起涉及非核心岗位人员,这些“边缘渗透”造成的战略损失反而更大[3][8]。

四、体系再造:构建新时代国家安全的“数字长城”

面对复合型安全威胁,需要以“颠覆性思维”重构防护体系。上海某实验室研发的“智能保密沙盒”系统已进入实测阶段,该系统能通过行为特征分析提前72小时预警泄密风险;广东某市试点“区块链+保密审计”平台,实现涉密操作全流程不可篡改溯源[6][7]。这些技术创新正在重塑保密工作的底层逻辑——从“堵漏洞”转向“预测风险”,从“人海战术”升级为“智能对抗”。

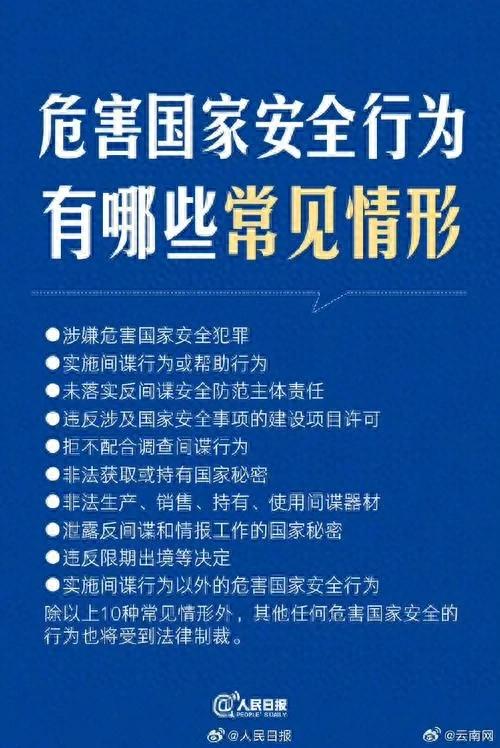

在制度层面,《国家安全体系现代化纲要(2025-2035)》明确提出构建“全员保密生态系统”:将出租车司机、外卖骑手等群体纳入国家安全教育体系,在重点区域实行电磁环境全频谱管控,对半导体、生物医药等战略行业实施“数据出境白名单”制度[4][8]。这种“人民防线2.0”模式,旨在将国家安全从专业部门的“盾牌”转化为全社会的“铠甲”。

------

当李某的间谍网络被连根拔起时,调查人员在其加密日记中发现这样一句话:“信息的洪流终将冲垮所有堤坝。”这句话恰似一记警钟——在数字文明时代,国家安全已不仅是钢铁长城的物理防御,更是认知、技术、制度的全方位博弈。唯有以“平战结合”的思维重塑安全体系,用“科技+人民”的力量构筑新防线,方能在全球化的惊涛骇浪中守护中华巨轮的航向。这场没有硝烟的战争提醒我们:国家安全的真正铜墙铁壁,永远筑基于每个公民清醒的头脑与炽热的心跳之中。