《纺织厂会计与泥瓦匠:8117亿商业帝国的爱情力学》

一、当会计遇见泥瓦匠:最硬核的“工业浪漫”当马云在西湖边练口语时,任正非在部队搞科研时,苏州吴江的纺织厂里,一位扎着麻花辫的会计姑娘,正用算盘敲打着中国民营经济史上最硬核的“工业浪漫”。

1980年代的纺织车间,范红卫的算盘声清脆得像在演奏命运交响曲。这个当时罕见的大专生,每天与布匹、账本为伍,活脱脱《庐山恋》里的知识青年走进现实。而13公里外的建筑工地上,初中辍学的陈建华正用满是老茧的双手,搬起他人生的第一块砖——他的第一个职业是个泥瓦匠。

命运的齿轮开始转动,就像《牡丹亭》里唱的“情不知所起,一往而深”。当转行收蚕丝的小贩遇上纺织厂会计,这场景比《甜蜜蜜》里的黎明蹬自行车载张曼玉还要工业风。陈建华递上的不是玫瑰花,而是带着蚕茧清香的账本;范红卫回应的不是情书,是算得噼啪响的现金流报表。

二、爱情经济学:纺织厂里的“资产负债表联姻”1994年,这对“白天鹅与丑小鸭”的组合,用300多万元盘下濒临倒闭的吴江化纤织造厂。这比《大宅门》白景琦当裤子创业还要生猛——他们连裤子都不用当,直接押上了整个人生。

新婚夫妻的蜜月旅行,是在机器轰鸣中完成的。陈建华管生产,像《钢铁是怎样炼成的》保尔·柯察金;范红卫管财务,活脱脱《大江大河》里的宋运萍穿越到商海。这对“车间侠侣”用一年时间,把亏损企业变成纳税大户,上演现实版“点纱成金”。

1997年亚洲金融风暴,别人忙着抛售资产,这对夫妻却玩起了“极限操作”。就像巴菲特说的“在别人恐惧时贪婪”,他们疯狂收购设备,把产能从600台织机暴增到5000台。这手笔,连《大时代》里的方展博都要直呼内行。

三、从一匹布到一滴油的“产业超进化”当中国加入WTO,纺织业陷入红海厮杀时,这对夫妻突然搞起了“化学实验”。别人在卷价格,他们却在研究PTA(精对苯二甲酸)。这操作堪比乔布斯从电脑跨界到手机,只不过他们跨的是从纺织到石化。

“从一滴油到一匹布”的全产业链构想,让同行看得目瞪口呆。这哪是做生意?分明是在玩现实版《文明》游戏,直接点亮了整个科技树。他们建的世界级炼化一体化项目,让大连长兴岛凭空长出个“石化迪士尼”,连沙特阿美的高管来了都要拍照发朋友圈。

看恒力的财报,就像在读《孙子兵法》。“不谋全局者不足谋一域”被他们玩成了产业圣经:当别人在纺织赛道抢订单,他们已经在上游卡住了原材料的咽喉。这招“釜底抽薪”,让竞争对手直呼“不讲武德”。

更绝的是他们的“夫妻双打模式”。陈建华像韩信攻城略地,范红卫像萧何稳守后方。一个负责在石化领域“开疆拓土”,一个在资本市场“运筹帷幄”。这种配合,连《亮剑》里的李云龙和赵刚都要甘拜下风。

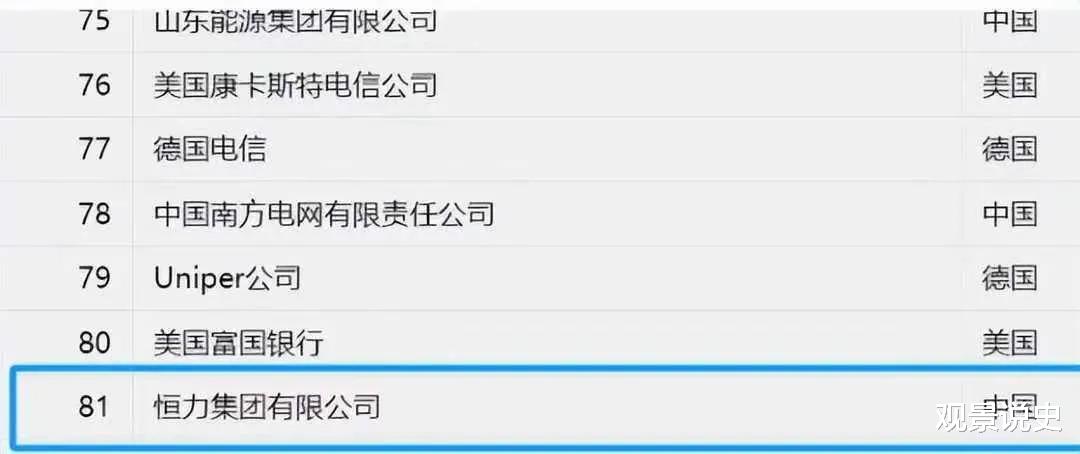

当恒力以8117亿营收登上民企榜前10,吃瓜群众突然发现:原来霸道总裁不一定要哈佛毕业,神仙眷侣也能在车间里诞生。这比《鸡毛飞上天》的剧情还要魔幻,毕竟电视剧都不敢让主角从泥瓦匠直接干到世界500强。

他们的故事重新定义了“草根经济学”:陈建华的泥瓦刀,范红卫的算盘珠,在产业升级的熔炉里炼成了点石成金的魔杖。这让人想起《史记·货殖列传》里的“富无经业,贵在诚壹”,只不过他们“诚”的是彼此,“”壹”的是产业。

当苏州评弹遇上机器轰鸣,当青石板路长出石化管道,恒力的故事在长江三角洲写下新的《双城记》。这不是狄更斯笔下巴黎与伦敦的悲欢,而是纺织女工与泥瓦匠共同谱写的产业狂想曲。

他们用三十年光阴证明:真正的商业传奇不需要硅谷代码加持,中国乡镇企业的算盘珠也能敲出数字经济的黄金节拍;爱情最好的保鲜剂不是玫瑰香槟,而是共同穿越产业周期的相濡以沫。就像《长恨歌》里“在天愿作比翼鸟”,只不过他们飞越的是石化产业的崇山峻岭。

站在8117亿的产业高地上回望,这对“车间侠侣”早把世俗的偏见炼成了企业上市的钟声。当年轻人还在争论“先成家还是先立业”,他们用焊枪与计算器给出了终极答案:把事业过成家,让家成为事业的圣殿。

结语:

恒力神话的启示录里藏着中国民营经济的通关密码——它可以是纺织机上的经纬线,是炼化塔里的分子式,更是无数草根创业者血管里沸腾的“不信邪”。正如《周易》所言:“穷则变,变则通,通则久”,只不过这次变通的不是卦象,而是两个普通人改写的产业乾坤。

当晨光再次照亮恒力集团的玻璃幕墙,那上面既映照着苏州古城的小桥流水,也折射着大连湾的惊涛拍岸。这让人想起杜拉斯《情人》的开篇:“比起你年轻时的容颜,我更爱你现在饱经风霜的脸。”中国民营经济的故事,正需要这样带着机油味与蚕丝香的浪漫注脚。