清晨七点半的南京地铁3号线车厢里,上班族李女士像往常一样挤在人群中。列车行至大行宫站时,她不经意间抬头,瞬间倒吸一口冷气——车窗玻璃上赫然映着一张惨白的人脸,空洞的眼神仿佛穿透了她的灵魂。"那一刻我全身汗毛都竖起来了,还以为撞见了什么不干净的东西。"李女士事后在社交平台上写道,这条帖子迅速引发数百条共鸣回复。

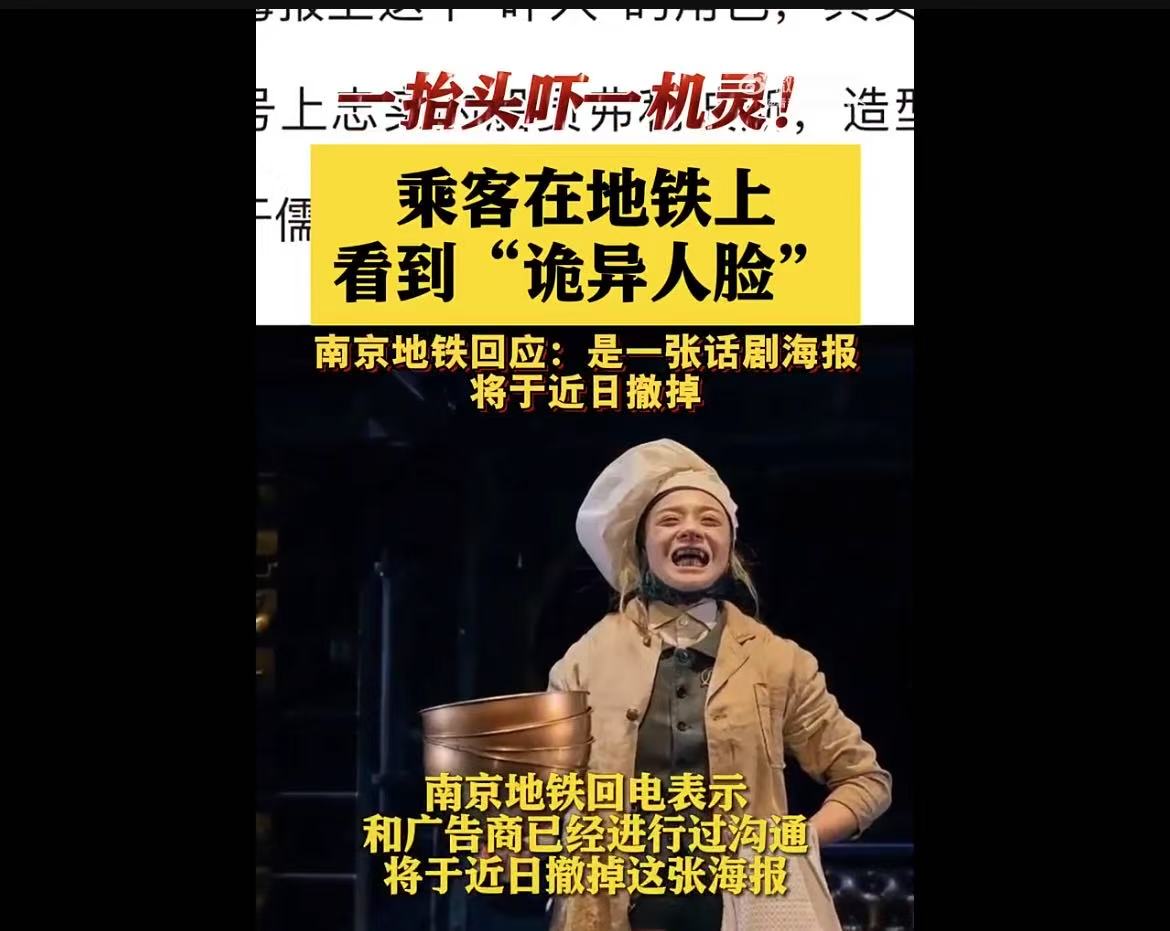

这不是孤例。近一周来,多位南京市民反映在3号线列车内被同一幅广告画面惊吓。记者实地调查发现,这个引发集体恐慌的"幽灵面容",实则是国家话剧院新剧《深海迷航》的宣传海报局部。当列车停靠站台时,特殊的光线角度使玻璃门恰好反射出海报最右侧角色——潜艇大副"白鲸"的面部特写,这个经过特殊化妆的舞台形象在特定条件下产生了令人毛骨悚然的视觉效果。

一、艺术创作背后的设计理念

在南京文化艺术中心,《深海迷航》的视觉总监王默向记者展示了完整海报设计。五名主演呈扇形排列,最右侧的"白鲸"大副被塑造成皮肤呈现病态苍白的形象,眼部戴着特制的灰蓝色隐形眼镜。"这个角色在剧中常年生活在深海潜艇中,我们已经通过降低色素沉淀的化妆手法来表现他缺乏日照的特征。"

更令人意外的是,海报设计团队特意采用了"视错觉"手法。"当观众站在3米外斜45度角观看时,大副的面部会与其他角色产生空间错位效果。"王默解释道,这种先锋设计原本是为了表现剧中"现实与幻觉交织"的主题,却没想到在地铁环境的反射作用下被无限放大。

中国美术学院视觉传达系主任林教授分析指出:"这种利用环境互动的广告设计在国际上前卫艺术展中很常见,但直接应用于大众交通工具确实存在争议。设计师可能高估了普通公众对实验性视觉语言的接受度。"

二、公共空间的视觉伦理之争

在新街口地铁站的随机采访中,市民看法呈现明显分歧。从事IT行业的张先生认为:"这种艺术创新很酷啊,让枯燥的通勤变得有意思。"而带着孩子的刘阿姨则强烈反对:"公共场合应该考虑所有人的感受,我小孙女昨晚做噩梦一直哭闹。"

心理学专家团队进行了一项快速调研,发现在密闭车厢环境中,突然出现的非常态人脸图像会触发人类本能的防御机制。"我们的大脑在0.1秒内就能识别面部特征,当看到明显偏离常态的面容时,杏仁核会立即发出警报。"南京脑科医院陈医师解释道。这种生理反应与个人胆量大小无关,而是深植于人类进化过程中的自我保护机制。

值得注意的是,类似的争议在国际上早有先例。2019年伦敦地铁曾撤下一组"吸血鬼妆容"的彩妆广告,2021年东京地铁也因某恐怖电影海报引发投诉而调整展示方式。这些案例都指向同一个核心问题:在商业化与艺术表达之外,公共空间的视觉展示是否需要建立新的伦理标准?

三、创新与规范的平衡难题

南京地铁传媒事业部负责人透露,所有上刊广告都经过严格的内容审查。"我们有明确的《轨道交通广告发布标准》,禁止出现恐怖、惊悚等不良内容。但这次的情况很特殊,完整海报没有任何问题,是在特定物理条件下产生了意外效果。"

这种"动态违规"现象给监管带来了全新挑战。东南大学城市交通研究所的专家团队建议,未来审查应当增加环境模拟测试环节。"就像建筑设计中要考虑日照分析一样,地铁广告也应该进行多角度的光学模拟测试。"

在法律层面,目前《广告法》和《城市市容和环境卫生管理条例》对这类新兴问题尚无明确界定。江苏省消费者权益保护委员会近期已就"公共场所视觉舒适度标准"启动调研,计划年内出台相关指引。

四、多方协商达成整改方案

事件发酵一周后,南京地铁运营方与广告主、设计团队召开三方协调会。最终达成的解决方案颇具创意:保留原创意但调整展示方式。具体措施包括在可能出现反射的车门位置张贴提示标语,调整海报角色排列顺序,增加环境光线测试环节,设立公众反馈快速通道。

《深海迷航》制作方同时宣布,将在每场演出前增加15分钟的舞台造型解说环节。"我们尊重艺术表达,但更重视公众感受。"制作人李默表示,"这次事件给我们上了宝贵的一课:前卫艺术需要找到合适的展示场景和沟通方式。"

五、城市公共美学的再思考

这场由一张海报引发的风波,暴露出城市化进程中一个常被忽视的议题:如何在共享空间中平衡个性表达与公共舒适。南京大学社会学系周教授指出:"地铁不仅是交通工具,更是城市文化的展示窗口。这里的每一处设计都在潜移默化地塑造着市民的生活体验。"

或许真正的解决方案不在于简单的"撤下"或"保留",而在于建立更开放的公共对话机制。据悉南京市相关部门已着手制定《城市公共空间视觉管理指南》,将邀请市民代表、艺术家、心理学家等共同参与制定标准。这种包容各方的治理思路,或许能为其他城市提供有益借鉴。

在这个视觉信息爆炸的时代,公共空间的每一寸墙面都承载着多重意义。如何在确保大众心理健康的前提下,为艺术创作保留呼吸空间,这既考验管理智慧,也衡量着一个城市的文明程度。南京的这次"地铁面容"事件,或许正是一个重新思考城市美学与社会契约的契机。