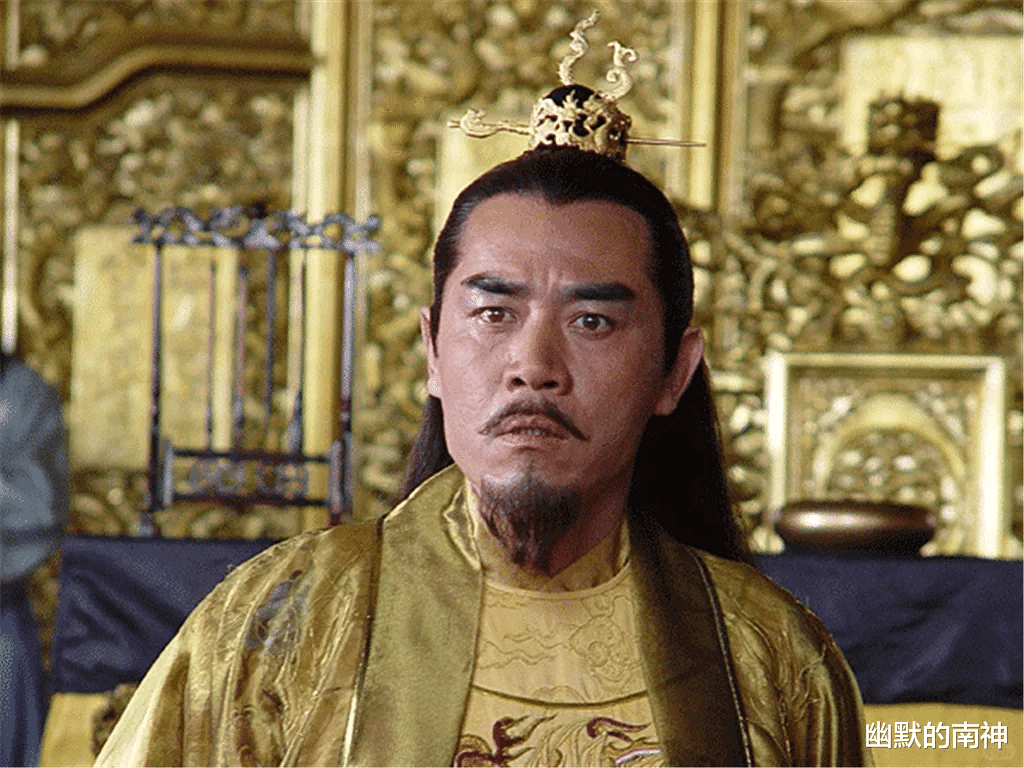

1521年正德皇帝驾崩的哀乐尚未消散,15岁的朱厚熜从湖北安陆州启程进京。这个少年亲王不会想到,自己将在未来三年掀起一场震动朝野的"大礼议"。当紫禁城的金水桥首次映入眼帘时,他刻意勒马停驻,目光穿透巍峨的宫墙望向太庙方向——那里供奉着太祖以来历代帝王的神主,而他必须让本无资格入祀的生父兴献王跻身其间。这场看似礼仪之争的较量,实则是新君与百年文官体系的终极对决。(此处引用《明史·世宗本纪》"帝入大明门,议礼自此始")

当朱厚熜行至北京郊外时,首辅杨廷和送来一纸诏书:"请嗣孝宗皇帝后"。这道看似寻常的继位程序,实则是文官集团精心设计的政治陷阱。按照《皇明祖训》"兄终弟及"原则,朱厚熜虽是正德堂弟,却必须改认伯父孝宗为父,其生父兴献王只能称"皇叔考"。这种将血缘与法统强行割裂的安排,恰如现代企业并购中的"去创始人化"策略,新主必须接受既有组织架构的全面规训。

少年天子在行殿内掷还诏书:"父母可更易若是耶?"(《明世宗实录》)这个举动让内阁措手不及。杨廷和不会料到,这个精通《孝经》的少年已看透礼法背后的权力本质——谁能定义"孝"的标准,谁就掌握意识形态的解释权。正如黄仁宇在《万历十五年》中指出的:"礼仪不是抽象的教条,而是权力的具象化表达。"

在双方僵持的1521-1524年间,新科进士张璁向嘉靖呈上《大礼或问》。这篇被后世称为"礼学核弹"的奏疏,创造性地提出"继统不继嗣"理论:"皇上承武宗之统,非继武宗之后也。"(《张文忠公集》)这相当于在宗法体系内部引爆了逻辑炸弹:既然皇位来自太祖一脉传承而非孝宗个人,那么朱厚熜与生父的父子关系就不该被否定。

张璁的论证犹如精密的数学推导:

以《礼记》"礼本人情"为根基,确立孝道优先原则

用《春秋》"为人后者为之子"反向论证继统独立性

引程颐"正统有归,何必改称"完善理论闭环这种将经学解构重组的手法,堪比现代法律中的宪法解释权争夺。当文官集团还在用《大明会典》条文反驳时,张璁早已跳出既有框架,在儒学原典中重构了游戏规则。

嘉靖三年七月十五日的左顺门事件,两百余名官员的哭谏声震动宫阙。但年轻皇帝已准备好终极方案:

称帝:改称生父为"皇考恭穆献皇帝",生母为"章圣皇太后",完成法理正名(《明史·舆服志》)

建庙:在太庙旁营建世庙(后改称献皇帝庙),打破"同堂异室"祖制

入祀:借嘉靖十七年九庙改建之机,将献皇帝神主迁入太庙第九室

整个过程暗合《周易》"穷则变,变则通"的智慧。特别是建造世庙时采用的"避让中轴"设计,既维持太庙的象征中心地位,又创造独立祭祀空间,这种"影子架构"堪称古代政治智慧的巅峰。(参考北京社科院《明嘉靖朝太庙改建工程考》)

当献皇帝神主最终入祀太庙时,这场持续18年的博弈已然超出礼仪范畴。嘉靖帝用孝道包裹皇权,成功突破了文官集团把持的意识形态解释权。正如卜正民在《挣扎的帝国》中的洞见:"大礼议不是关于孝道的争论,而是谁有资格定义孝道的战争。"

这场改革留下的政治遗产远超预期:

内阁权力向皇权倾斜,开创"青词宰相"新时代

礼制解释权收归皇帝,确立"天子独断"范式

宗法体系出现弹性空间,为后世改革提供先例

站在现代视角回望,这场较量中的每个节点都闪烁着权力博弈的永恒法则:当既有规则成为束缚时,最高明的破局者往往选择重构规则本身。就像硅谷颠覆者用新技术重构行业标准,嘉靖帝用经学解经法重构了权力运行的底层代码。

结语太庙的香火依旧袅绕,献皇帝的神主静静矗立在第九室。这个本该湮没在宗法体系边缘的藩王,因儿子对权力的深刻理解获得了不朽的祭祀。当我们翻开《明伦大典》中"本生父"与"皇考"的微妙措辞,仿佛看见年轻的嘉靖帝在文华殿烛光下的微笑——他不仅赢得了父亲的庙号,更完成了对帝国权力逻辑的重新编程。这种在规则迷宫中开辟新径的智慧,至今仍在历史的长廊中回响。