"财富不会无缘无故地降临,它只青睐那些愿意为之改变的人。"

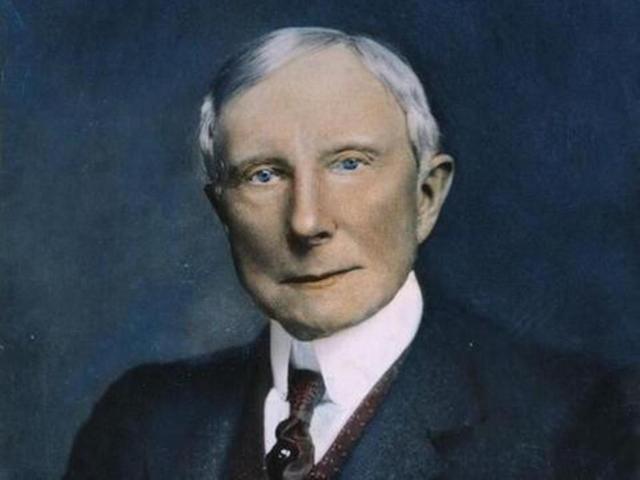

洛克菲勒,人类历史上第一个亿万富翁,用他传奇的一生印证了这句话。

在追逐财富的道路上,我们常常以为成功的关键在于"得到"——得到机会、得到资源、得到人脉。

但洛克菲勒的智慧却揭示了一个相反的真相:真正的财富积累,往往始于"舍弃",就像修剪枝叶才能让树木茁壮成长,人唯有主动割舍那些阻碍发展的枷锁,才能轻装上阵,触达财富的彼岸。

那么,究竟要舍弃什么?这位商业巨擘的答案直指人性深处——或许是让你感到舒适的执念,或许是社会灌输的"正确活法",甚至可能是你深信不疑的"公平法则"。

接下来让我们揭开这三道枷锁,它们看似无关紧要,却像隐形的天花板,早早限定了绝大多数人财富的高度。

人在发财之前,一定要舍弃这3样东西

扔掉你的 “稳定工作”

扔掉你的 “稳定工作”曾经的首富张謇的 “自毁式创业” 堪称人类商业史的行为艺术。

1915 年,42 岁的张謇站在大生纱厂仪式上,当着全城士绅的面,将委任状投进火盆,火苗舔舐着那张烫金文书时,人群中响起倒抽冷气的声音,要知道,那张委任状每年俸禄能在上海外滩买下三栋石库门!

但张謇在日记里写下了振聋发聩的句子:“年俸够买 300 亩地,但这恰恰是我不敢冒险的事。” 他深知,这种安稳就像温水煮青蛙,看似温暖的保护壳,实则是禁锢野心的牢笼。

这种 “安全幻觉”,在百年后的现代社会依然屡试不爽。

普林斯顿大学行为经济学实验室曾做过一个残酷实验:给受试者发放一笔相当于 6 个月生活费的 “安全垫”,结果令人震惊 —— 当人们手握这笔 “退路资金” 时,在创业决策中的失误率飙升 47%!

看看当下的财富新贵们,哪个不是亲手斩断退路?李某某在成为口红一哥前,连续三年睡在化妆品仓库,连老家的房子都抵押给了银行;雷军创立小米时,不仅抵押了全部房产,还卖掉了珍藏多年的跑车。

他们用实际行动验证了一个反常识真理:贫穷不是缺乏资源,而是选择太多。

更扎心的是,现代社会的 “稳定陷阱” 正在进化。

某招聘平台的调研显示,35 岁以上被裁员的职场人中,78% 的人拥有超过 10 年的稳定工作经验,他们就像被圈养的金丝雀,突然被扔进丛林,连觅食的能力都已退化。

那我们该怎么办呢?阿胖给大家一些实操建议。

一定要把每月工资的 20% 花出去,可以投,也可以花。

当你的备用金少于三个月支出时,大脑会启动 “饥饿狩猎模式”,这种原始的生存本能,反而能激发你发现那些被忽视的商机。

就像草原上的狼群,只有在饥饿时,才能爆发出最敏锐的捕猎直觉。

记住海明威的那句话:“所谓自由,就是无可失去。” 当你斩断退路,前路反而会出现意想不到的转机。

撕碎你的 “伪勤奋”

撕碎你的 “伪勤奋”1908 年的底特律车间,亨利・福特的一把斧头,劈开了工业的新篇章。

这位脾气暴躁的汽车大亨,当众砍碎了员工的计时器,怒吼道:“那些每天自愿加班 3 小时的‘劳模’,实际产出反而比准时下班者低 41%!” 他在回忆录中犀利指出:“用战术上的拼命,掩盖战略上的愚蠢,这是最昂贵的贫穷税。”

现代神经科学揭开了更残酷的真相。

加州理工学院的 “认知过载实验” 显示,连续工作 8 小时后,人的决策失误率会飙升 63%,你以为凌晨两点的办公室灯光是奋斗的勋章?那不过是老板眼中燃烧的廉价灯油。

更讽刺的是,那些所谓的 “勤奋者”,往往陷入 “忙碌成瘾” 的陷阱 —— 他们用不断加班的表象,掩盖自己对核心问题的逃避。

反观真正能赚钱的人,都深谙 “精准偷懒” 的艺术。

巴菲特每天 80% 的时间在阅读,20% 的时间打桥牌;马斯克把会议压缩到 15 分钟以内,剩余时间在社交媒体上 “放飞自我”;张一鸣在创业期间,坚持每周打两天游戏。

他们不是在浪费时间,而是在刻意保留认知带宽,让大脑在松弛状态下迸发灵感。

斯坦福大学的 “心流实验” 证实:当人处于放松状态时,大脑的默认模式网络会异常活跃,这种状态下产生的创意,比高强度工作时高出 3 倍!

就像乔布斯在皮克斯工作室设置的 “冥想室”,那些改变世界的创意,很多都诞生于他躺在懒人沙发上放空的时刻。

我来给大家分享一个很有用的办法:懒惰三板斧” 时间管理法。

每天用前 30 分钟处理核心决策(大脑黄金时段),比如制定战略、分配资源;午休后做机械性工作(认知低谷期),比如整理文件、回复邮件;下班前 1 小时彻底放空(灵感孵化期),可以散步、听音乐或做无意义的社交。

记住彼得・德鲁克的警告:“没有成果的勤奋,比懒惰更危险。” 真正的高手,都懂得用 “战略上的勤奋”,替代 “战术上的忙碌”。

逃离你的 “社交圈层”

逃离你的 “社交圈层”李嘉诚司机的退休故事非常的有意思,我来说给大家听。

李嘉诚的司机退休时,老李送他200万支票:"这些年你听到的投资消息,足够养老了。"司机笑道:"您每次说'可以考虑'时我就买入,说'再研究研究'时我就抛售,早就赚了3000万。"

洛克菲勒在自传中坦白,他每年会消失两周,独自住在印第安人保留区。

他写道:“华尔街的咖啡香会麻痹商业嗅觉。” 这种主动与主流信息保持距离的行为,本质上是在制造 “认知差”。

神经科学家发现,当人处于社交状态时,前额叶皮层活跃度会下降 28%,这意味着你的独立思考能力正在被群体思维侵蚀。

扎克伯格坚持穿同款灰 T 恤,不是因为节俭,而是为了减少社交决策损耗;巴菲特的午餐拍卖,表面上是社交,实则是筛选高质量信息源。

他们都在践行一个财富秘密:人脉网络的真正价值,在于主动制造信息不对称。

就像深海里的发光鱼,只有在远离喧嚣的黑暗中,才能捕捉到独特的猎物。

还有一个 “社交通胀” 现象非常值得警惕!

某社交平台调研显示,现代人每天接收的无效社交信息超过 300 条,这些信息不仅占用时间,还会形成 “认知茧房”,让你逐渐丧失独立判断能力。

而那些闷声发财的人,早已建立起自己的 “暗知识库”—— 他们研究冷门行业报告、分析专利文献、追踪小众论坛,在主流视野之外,发现了无数财富密码。

我们能做些什么呢?

去不定期切断所有社交软件,让大脑进入 “断网重启” 模式。

利用这段时间建立专属的 “信息护城河”,比如研究一个细分行业的产业链,分析十年前的商业案例,甚至学习一门冷门语言。

你会发现,80% 的财富机会,都藏在大多数人看不见的角落。

荣格曾说:“天才在左,疯子在右,富豪在中间那条窄缝里。” 这条窄缝,正是敢于脱离群体、拥抱孤独的人,才能穿越的财富通道。

我是阿胖,靠读书、写作爆发式成长,一年多的时间从月薪3千到月入3万,分享我的成长思考,助你打破人生迷茫,少走10年弯路