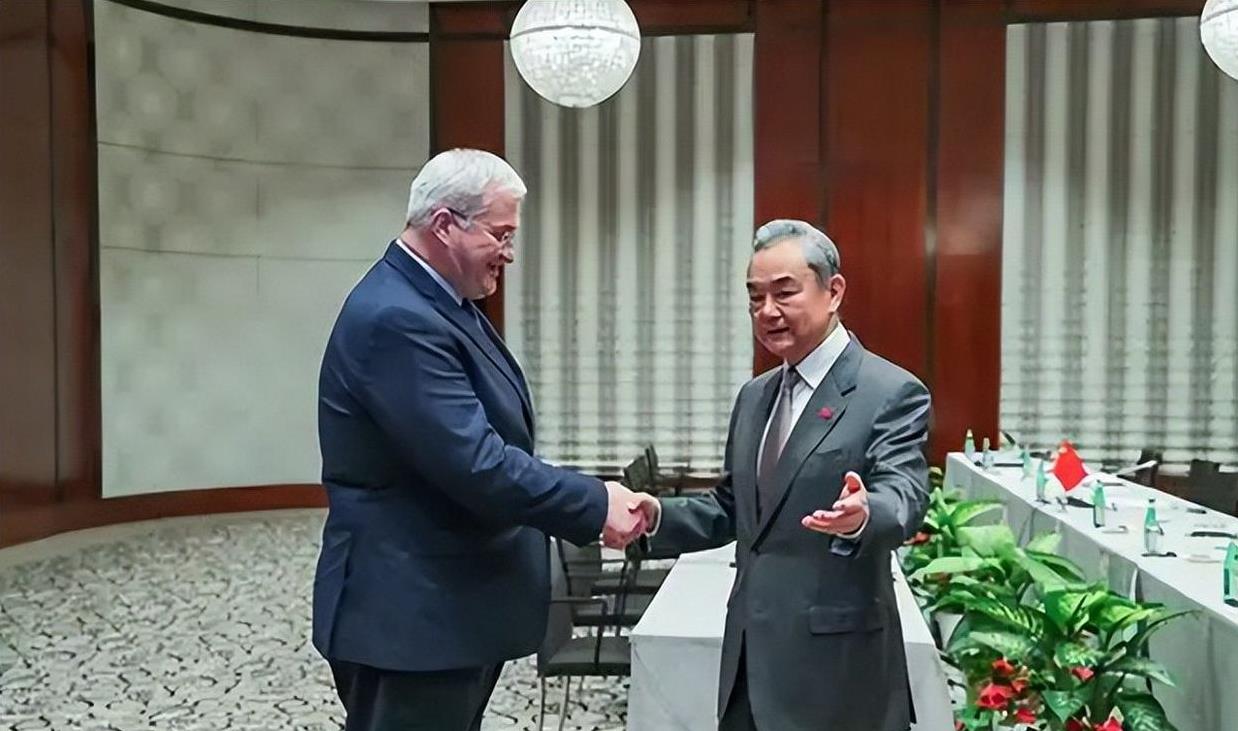

王毅与乌克兰外长进行了会谈。王毅外长特别指出,乌克兰是中国重要朋友和伙伴,并重申中乌两国自2011年建立的战略伙伴关系依然稳固。俄乌冲突爆发后,人们逐渐淡忘了这段历史:乌克兰曾是中国军工技术发展的重要供应国。

中国此时再度发声,其战略意图引发诸多猜测。这一举动背后,究竟是为了维护乌克兰的利益,还是为了避免其落入美欧及俄罗斯的势力范围,尚待进一步观察。乌克兰地处欧亚大陆交汇地带,地理位置特殊,东与俄罗斯接壤,西与欧盟国家为邻,南部濒临黑海,这一战略要地使其在国际政治舞台上拥有举足轻重的地位。

这片土地扼守着重要的贸易路线,同时也是兵家必争的战略要地,历来为各国所觊觎。凭借其独特的地理位置,这里将成为东西方文化、经济和政治交流的重要枢纽,并拥有巨大的经济发展潜力。

然而,每一次地缘政治格局的变动,都可能使其深陷持续的冲突与争端之中。2014年克里米亚事件充分展现了这一严峻现实。乌克兰本该独立自主地发展,却被大国间的角力裹挟,命运不由己。

乌克兰目前局势严峻:东部冲突持续不断,政治严重分裂,经济发展停滞不前。它能否继续在复杂的国际格局中保持自身地位,仍有待观察。苏联解体后,乌克兰获得苏联时期积累的大量军事工业资产,为之后与俄罗斯的军事合作提供了坚实基础。上世纪90年代,中乌关系友好发展,乌克兰向中国提供了诸多先进技术,有效填补了中国在航母等关键军事领域的技术缺口。

“瓦良格”号航母,这艘未完成的航母的成功改造,成为中国海军“辽宁舰”,是中国海军发展壮大,走向深蓝的关键一步。乌克兰曾向中国转让部分军事技术,其中包括导弹技术和雷达系统,这显著促进了中国军事现代化的发展。

乌克兰政局变动,特别是亲西方政府执政后,与该国之前的合作关系逐渐冷却,尤其在军事层面,乌克兰政策转向,明显受到西方影响。乌克兰危机并非单纯的内政纷争,而是地缘政治大国角力的集中体现。俄罗斯将乌克兰视为战略缓冲区,致力于维持对其的掌控;美国则试图削弱俄罗斯的地缘政治影响,并借此增强其在欧洲的势力。

欧盟正努力将乌克兰融入其经济和政治框架,以增强其在东欧地区的战略影响。各主要国家都在乌克兰局势中寻求自身利益最大化,而乌克兰往往难以在这种复杂的国际角力中自保。俄乌冲突使乌克兰成为地缘政治博弈的核心,其领土完整和国家安全都面临着来自各方的严峻挑战。

乌克兰本该自主发展,却因卷入大国博弈,丧失了自主选择未来的权利。俄乌冲突持续延烧,乌克兰深受其害,人民饱受战争苦难,国家未来面临严峻挑战。面对乌克兰危机,中国,作为联合国安理会常任理事国,始终坚持客观公正立场,致力于推动对话谈判,以和平方式解决问题。中国坚定支持乌克兰的主权和领土完整,并呼吁通过政治途径解决冲突,反对一切加剧紧张局势和无端挑衅的行为。

中国持续在政治和经济层面支持乌克兰。战火纷飞,但中乌两国经贸合作并未因此停滞,尤其在粮食安全和农业合作方面,双方联系依然密切。中国在此方面的援助,有效缓解了乌克兰部分经济压力,并及时提供了必要的支持。关键在于,中国在化解乌克兰危机上,始终秉持和平、公正、互利的原则。

中国致力于劝和促谈,主张各方降低对抗,增进共识,防止冲突进一步恶化。 这种积极的外交策略提升了中国的国际地位,也为乌克兰未来带来了新的可能性。乌克兰与中国的未来合作前景广阔。中乌两国可在农业、能源、基建等领域拓展合作,并携手应对全球粮食安全挑战,实现互利共赢。

乌克兰作为全球主要的粮食生产国,对全球粮食安全至关重要,而中国是全球最大的粮食进口国之一,两者之间的粮食贸易关系密切。中外双方在该领域的合作,对全球粮食安全具有关键性战略意义。乌克兰战后重建,为中国企业带来了广阔的市场机遇。

中国有能力在乌克兰的基础设施建设中扮演关键角色,参与能源和交通等项目的开发建设,从而促进两国经济互惠互利。尽管面临诸多挑战,未来双方仍可通过务实合作,携手应对全球性难题,为世界和平与繁荣贡献力量。乌克兰前途未卜,历史巨轮仍在推动着它的命运发展。尽管挑战与机遇并存,中乌两国合作仍充满希望。

中国在乌克兰危机中秉持负责任大国的立场,积极致力于和平解决,为地区乃至全球稳定贡献力量。未来,双方合作将超越地缘政治范畴,扩展至更广阔领域,携手促进全球繁荣发展。