还以为殉情只是古老的传言。

本来以为林俊杰唱的只是歌,没想到居然真的有人离了妻子,就没了活下去的力气。

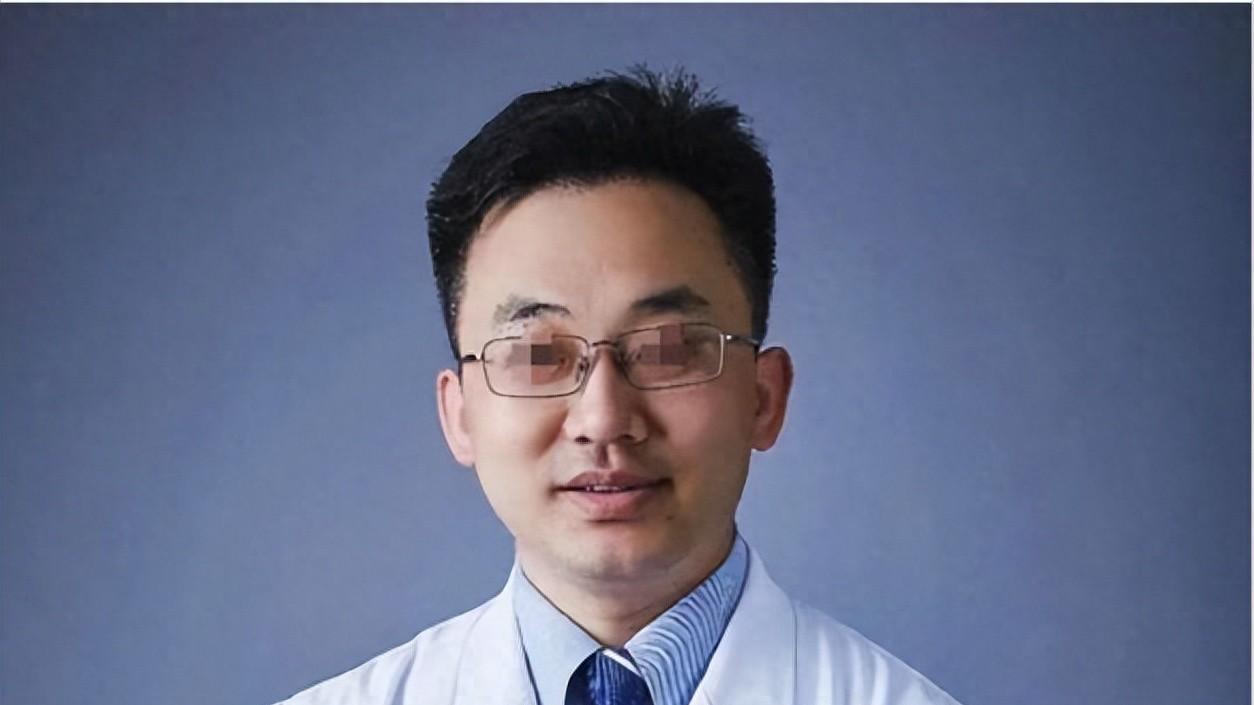

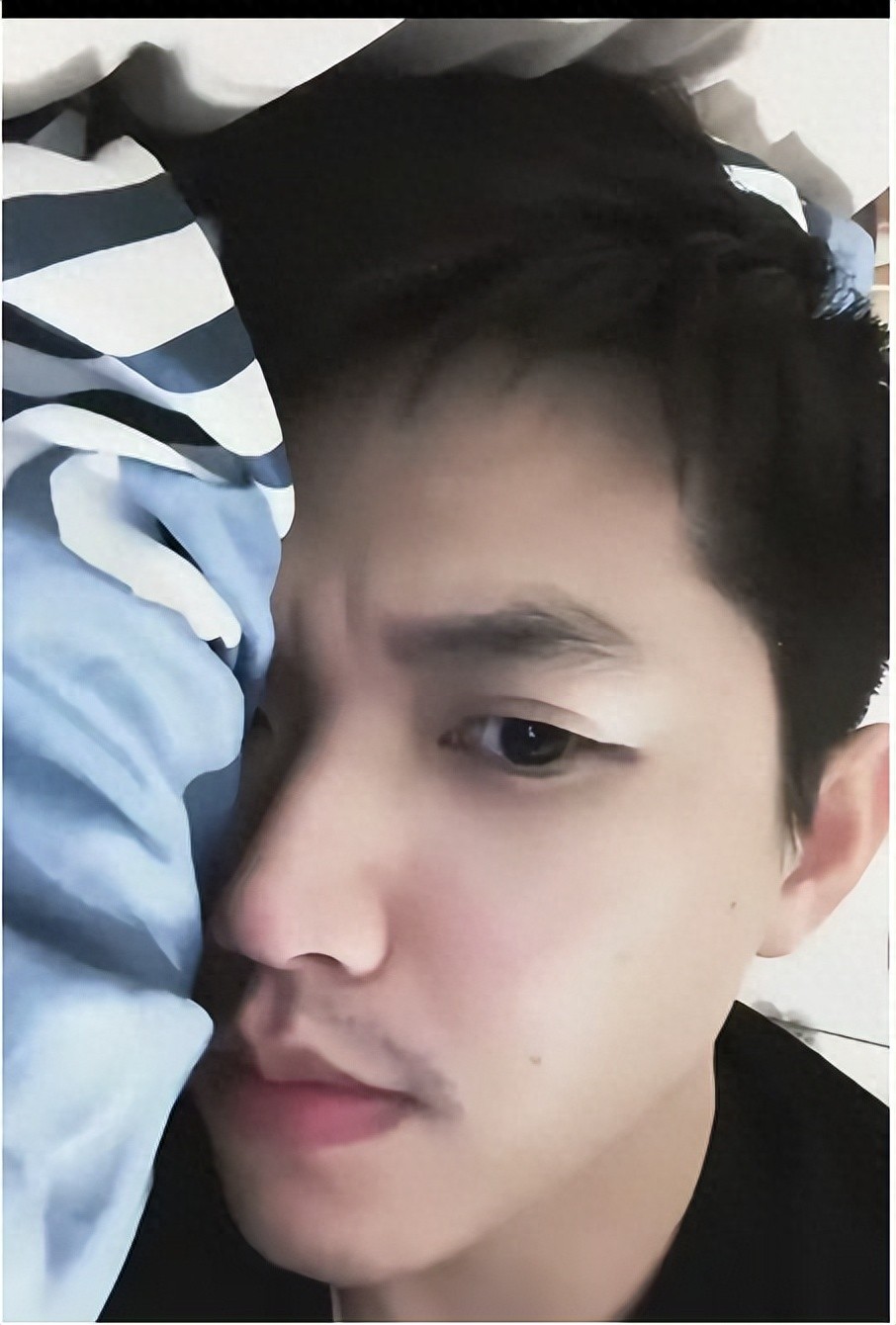

谢家振(33岁)与妻子小涵于2024年2月领证,计划2025年举办婚礼,未料小涵在2024年12月因双相情感障碍猝然离世。

遗物中发现两人泰国清迈旅行时购买的生肖戒指(羊与虎),本应是婚礼信物,最终成为殉情遗物。

四个月的"未亡人"生活

带着照片的旅行:谢家振携妻子遗像完成他们未竟的旅行计划,甚至请求明星与遗像合影。

遗书中的生死告白

千字遗书90%篇幅回忆妻子,自称"六亲缘浅",大学后家道中落,与小涵组建的家庭是他唯一情感依托。

特别请求岳母将泰国购买的戒指随葬,希望"戴着去见小涵"。

1. 情感价值的对立解读

- 支持方:"爱情神话的现代范本",网友感慨"原来真有人把爱情活成信仰"。

- 质疑方:指责其"漠视生命责任",尤其对父母养育之恩的忽视(遗书仅用"六亲缘浅"带过原生家庭)。

2. 医学视角的病理性哀伤

- 精神科专家分析:谢家振可能陷入"延长哀伤障碍"(病理性哀伤),表现为持续4个月以上的强烈思念、拒绝接受现实。

- 数据对比:约10%的丧偶者会发展为此症状,其中男性因较少寻求社会支持,风险更高。

3. 代际冲突的缩影

- 岳母徐女士的态度转变:从劝解"33岁该开始新生活"到最终尊重其选择,反映老一辈对"从一而终"价值观的复杂认知。

- 父母角色的缺失:谢家振原生家庭始终未发声,遗物整理仅岳母参与,凸显现代家庭关系的疏离。

社会启示:当爱情成为唯一支柱的危险性

亲密关系的单一化陷阱

- 谢家振案例暴露部分当代青年的情感危机:将伴侣作为唯一情感出口,缺乏多元社会支持系统。

- 对比研究:拥有朋友、爱好、事业等多重身份认同者,面对丧偶时心理韧性显著更强。

媒体叙事的伦理边界

- 部分自媒体将事件浪漫化为"殉情美学",可能对脆弱群体形成不良暗示。

- 规范建议:报道此类事件需同时提供心理援助渠道,避免单一情感渲染。

事件后续与人文思考

1. 家属的选择

- 岳母徐女士尊重遗愿安排合葬,但未透露具体墓地位置,避免祭拜活动被过度关注。

- 双方父母态度对比:小涵父母参与后事处理,谢家振原生家庭始终沉默,折射家庭关系亲疏。

2. 网络时代的生死观碰撞

- 抖音#殉情该被赞美吗#话题阅读量破3亿,00后与70后的观点呈两极分化。

- 社会学家指出:Z世代对"极致浪漫"的追捧,反映物质丰裕时代对精神纯粹性的渴望。

这个故事最令人心碎的,不是生死相隔的悲剧,而是一个人把全部生存意义系于单一关系的危险性。

谢家振用生命证明的深情值得尊重,但更值得反思的是:我们是否在歌颂"至死不渝"时,无意中美化了情感依赖的极端形态?真正的爱情教育,或许应该教会人们如何带着爱继续生活,而非因爱放弃生活。

(本文采访了心理健康专家、社会学研究者及部分知情人士,为保护隐私部分信息已做模糊处理)