1674年,金陵。

料峭春寒中,秦淮河畔的画舫依旧灯火辉煌,丝竹之声不绝于耳。

一位身着朴素长衫的中年男子,眉头紧锁,望着波光粼粼的河面,内心波涛汹涌。

他是清廷密使,此行目的,便是与占据台湾的郑经谈判。

统一,是康熙的夙愿,亦是他肩上的重担。

这重担,此刻正压得他喘不过气。

台湾,这颗海上明珠,何时才能重归大清版图?

思绪飘回数十年前,那场席卷天下的风暴依然历历在目。

明朝倾颓,山河破碎,清军铁骑踏遍中原。

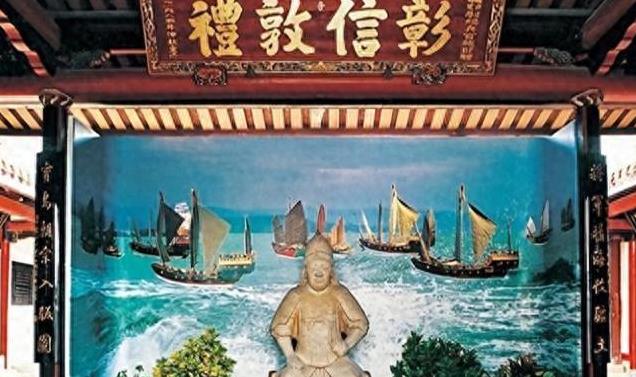

郑成功,这位明朝的忠烈之后,率领残部退守台湾,以孤岛对抗着庞大的帝国。

他驱逐了荷兰殖民者,收复了宝岛,却也开启了另一段与大陆隔绝的历史。

郑成功,一个被时代洪流裹挟的英雄,他的选择究竟是对是错?

或许,历史并没有绝对的答案。

子承父业,郑经接过父亲的旗帜,延续着“反清复明”的理想。

然而,台湾孤悬海外,资源有限,复明的希望渺茫。

郑经并非不谙世事,他明白长久对抗下去,只会让台湾百姓受苦。

在理想与现实的夹缝中,他苦苦挣扎,内心充满了矛盾和无奈。

康熙,这位年轻的帝王,胸怀天下,渴望一统江山。

他深知,武力征服并非最佳选择,杀戮只会带来更多仇恨。

他更希望以和平的方式解决台湾问题,让百姓免受战火之苦。

于是,他选择了谈判,选择了以诚意换取和平。

谈判桌上的气氛凝重而微妙。

清廷使者带来了康熙的条件:只要郑氏归降,便可享受优待,台湾也可保持一定的自治。

然而,“剃发易服”这道坎,却始终横亘在双方之间。

对于清廷而言,这是臣服的象征;对于郑经和台湾百姓而言,却是民族尊严的底线。

双方僵持不下,和谈一度陷入僵局。

郑经并非不愿和平,只是他背负着父亲的遗志,背负着台湾百姓的期望。

他渴望一个和平的未来,却又不愿放弃原则,委屈求全。

在历史的洪流中,他如同一个孤独的舞者,在刀尖上旋转,寻找着微妙的平衡。

与此同时,远在北京的康熙,也在焦急地等待着消息。

他明白,台湾一日不统一,大清的江山便一日不安稳。

他渴望和平,却也做好了战争的准备。

他是一位务实的君主,他知道,在国家利益面前,任何个人情感都必须让步。

历史的长河滚滚向前,命运的齿轮悄然转动。

1681年,郑经病逝,台湾政局动荡。

康熙意识到,这是统一台湾的最佳时机。

他力排众议,任命施琅为福建水师提督,负责攻打台湾。

施琅,这位曾经的郑成功部下,如今却成了清廷的将领。

命运的捉弄,令人唏嘘。

澎湖海战,炮火连天,硝烟弥漫。

施琅凭借丰富的海战经验和对台湾海峡的了解,最终取得了胜利。

郑氏集团失去了最后的屏障,不得不选择投降。

台湾,终于回到了祖国的怀抱。

康熙的统一大业,也画上了圆满的句号。

然而,这段历史,却留下了无尽的思考。

武力统一的背后,是和平的渴望,是无奈的选择。

回望历史,我们不禁要问:如果当初郑经能够放下“反清复明”的执念,如果康熙能够在“剃发易服”的问题上做出让步,历史是否会改写?

或许,和谈能够成功,台湾能够以更和平的方式回归。

然而,历史没有如果,只有结果。

这段历史,与南北朝时期北魏孝文帝的改革有着异曲同工之处。

孝文帝为了促进民族融合,推行了一系列汉化政策,其中也包括“剃发易服”。

这项政策同样引发了鲜卑贵族的强烈反对,但孝文帝力排众议,坚决推行,最终实现了北魏的稳定和发展。

这说明,在国家统一和民族融合的道路上,有时需要做出一些艰难的抉择,需要付出一些代价。

台湾的回归,是历史的必然,也是时代的进步。

它告诉我们,国家统一和领土完整,是中华民族的核心利益,任何分裂国家的图谋都注定会失败。

和平统一几无可能,武统是唯一的选择。