在当代中国画坛,王信聪的禅意山水画以其独特的精神指向和视觉语言,构建了一个跨越时空的审美场域。他的作品不仅是对传统山水范式的现代转化,更是将禅宗哲学融入视觉创造的艺术实践。当我们面对这些画作时,扑面而来的不是对自然景观的客观摹写,而是画家内心境界的外化——那些虚实相生的山影、氤氲朦胧的雾霭、简淡天真的树石,共同编织成一个引导观者返观内心的精神图谱。这种将山水意象与禅修体验相融合的创作路径,既延续了文人画“以形写神”的传统,又赋予了当代山水画新的文化内涵。

湖山富秋 97㎝x180㎝

一、禅意山水的精神渊源:从“观物”到“观心”

禅宗思想对中国艺术的影响,本质上是一种思维方式的转变:从对外在物象的执着,转向对内心境界的观照。王信聪的创作深受这种思维范式的启发,他笔下的山水不再是自然景观的再现,而是“心物合一”的产物。在禅宗“明心见性”的哲学框架下,山水成为映照心灵的镜子,画家通过笔墨的取舍与重构,将自然物象转化为精神符号。

旭日东升 97㎝x180㎝

观察他的构图,常可见大面积的留白与简练的物象构成对比:一座孤峰兀立,半隐于缥缈的烟岚中;几株寒树斜出,倒映在空寂的水面上。这种“计白当黑”的处理方式,暗合禅宗“空故纳万象”的智慧——空白处并非虚无,而是蕴含着无限的可能性,如同禅宗公案中的“空”,既是对具象世界的超越,又是对精神本体的回归。例如在《空山新雨》中,画家以淡墨皴擦出远山的轮廓,中间大片留白象征雨后的雾气,近景仅以数笔勾勒出几簇幽竹,物象的精简与空间的虚灵,共同营造出“此处无声胜有声”的禅境。

东升图 97㎝x180㎝

这种对“观心”的强调,还体现在对时间维度的消解上。传统山水画中常见的季节、时辰特征,在王信聪的作品中被淡化,取而代之的是一种永恒的当下性。他笔下的山水既非春山的蓬勃,亦非秋山的萧瑟,而是超越具体时空的精神栖息地。这种处理方式,与禅宗“不立文字,直指人心”的直指法门相呼应,试图通过视觉形象的纯粹性,引导观者超越认知层面的解读,直接进入一种“物我两忘”的体验状态。

顺风顺水 97㎝x180㎝

二、笔墨的禅宗美学:从“技巧”到“自在”

笔墨是中国画的核心语言,而在禅意山水画中,笔墨的意义早已超越了技法层面,成为心性的显现。王信聪对笔墨的运用,遵循着禅宗“不执着”的原则,追求一种自然天成、不加雕饰的境界。他的用笔看似随意,却暗含法度:线条或枯涩如干裂秋风,或湿润如春雨润物,墨色则在浓淡干湿之间自然过渡,形成“元气淋漓障犹湿”的视觉效果。

红山鸿运 97㎝x180㎝

在《溪山清远图》中,画家以淡墨湿笔皴染山体,笔触间可见水分的自然晕化,形成朦胧的山影;而在表现岩石的肌理时,又以枯笔焦墨勾勒轮廓,干湿对比中见出生命的张力。这种笔墨的自由切换,并非刻意为之,而是画家当下心境的自然流露。正如禅宗强调的“平常心是道”,王信聪的笔墨技巧已融入潜意识,化作一种本能的表达——当笔墨不再服务于对物象的精准描摹,而是成为心性的载体时,画面便获得了超越形式的生命力。

锦绣前程 97㎝x180㎝

值得注意的是,王信聪对“简”的追求达到了极致。他的作品中极少出现复杂的皴法和繁琐的细节,往往以最简省的笔触概括物象的神韵。这种“简”并非贫乏,而是“大道至简”的哲学体现。如八大山人笔下的鱼鸟,以简笔勾勒却神情毕肖,王信聪的树石亦然:几枝横斜的树干,几片若有若无的树叶,却能传达出树木在风中的姿态与生命力。这种对“简”的极致运用,暗合禅宗“剥落一切表象,直抵本质”的思维方式,让观者在简练的物象中感受到无限的意蕴。

富秋鸿运 97㎝x180㎝

三、意境的生成:从“造境”到“悟境”

禅意山水画的最高境界,在于通过画面营造一个引发观者顿悟的“场域”。王信聪的作品深谙此道,他善于在看似平淡的场景中蕴含深层的精神指向。例如《孤舟听雨图》:画面中央一艘小舟泊于水面,舟中一人独坐,四周是弥漫的雨雾,远处的山峦若隐若现。这里没有激烈的视觉冲突,只有静谧的氛围,但正是这种静谧,构成了一个让心灵得以沉淀的空间。观者仿佛能感受到雨滴落在伞面的声音,感受到独坐者与自然的对话,这种“此时无声胜有声”的意境,正是禅宗“默照禅”的视觉呈现。

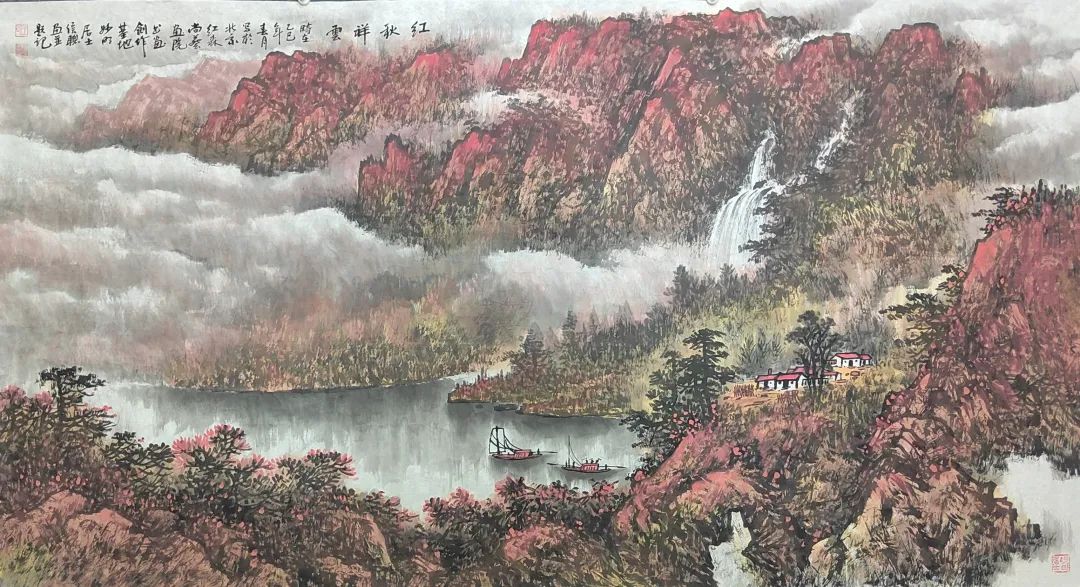

红秋祥云 97㎝x180㎝

意境的生成还依赖于对“空”与“有”的辩证处理。王信聪常以“空”为“有”,以“有”显“空”:空寂的水面倒映着天光云影,虚无的雾霭中透出山的轮廓,这种虚实相生的关系,不仅构建了画面的空间层次,更隐喻了禅宗对“色空不二”的认知。在《云起南山》中,画面下方是几棵姿态苍劲的古松,上方则是大面积的留白,以淡墨烘染出云层的流动感。松的“有”与云的“空”形成对比,却又在视觉上达到和谐,仿佛在诉说“万有皆空,空而不空”的哲学命题。

此外,王信聪对自然细节的捕捉往往带有强烈的象征性。例如他笔下的孤舟、渔翁、山寺、小径,这些意象并非随意设置,而是承载着特定的精神内涵:孤舟象征超脱世俗的心灵之旅,渔翁代表自在无拘的生活态度,山寺暗示精神的栖息地,小径则隐喻通向觉悟的路径。这些意象的组合,构成了一个完整的精神图谱,引导观者在解读画面时完成一次内心的修行。

湖山之春 97㎝x180㎝

四、当代性的转化:传统精神的现代言说

在全球化与现代化的语境下,王信聪的禅意山水画面临着双重挑战:既要传承传统文人画的精神内核,又要回应当代人的审美需求。他的创新之处在于,将传统笔墨语言与现代构成意识相结合,在保持水墨韵味的同时,赋予画面新的形式感。

从构图上看,他借鉴了现代艺术中的平面构成理念,打破了传统山水画“高远、深远、平远”的空间法则,代之以更简洁的视觉结构。例如在《层峦叠翠图》中,山体被简化为几个几何化的块面,通过墨色的深浅变化表现空间层次,这种处理方式既保留了传统山水的意境,又符合现代观众的视觉习惯。在色彩运用上,他突破了传统水墨的单一色调,偶尔以淡青、赭石点缀画面,形成雅致而不失现代感的色调体系。

富山春意 97㎝x180㎝

更重要的是,他的作品回应了当代人普遍存在的精神焦虑。在物质文明高度发达的今天,人们对“心灵栖息地”的渴望从未如此强烈。王信聪的禅意山水恰如一方清凉剂,让观者在繁忙的生活中得以暂时抽身,进入一个宁静、内省的空间。这种精神疗愈功能,正是传统禅意美学在当代的价值转化——它不再是文人雅士的案头清供,而是成为普罗大众的心灵慰藉。

王信聪同时还是一位习武之人。中国传统书画历来注重“骨法用笔”,而武术的修为恰恰能强化这种内在的劲道。王信聪先生将拳法的“以意运气”融入山水画创作,使山石皴擦如利刃劈砍,云水氤氲似内力游走;这种“武以载道”的艺术实践,正如少林寺“以武修禅”的哲学,将武者的气血与画家的心源贯通,最终实现“腕底生风处自有武学修为,让每一笔都如武术般刚柔并济,每一处留白都如太极推手般虚实相生”的至高境界。

紫气东来 97㎝x180㎝

五、结语:在山水之间照见本心

王信聪的禅意山水画,本质上是一场关于“回归”的艺术实践:回归自然,回归本心,回归生命的本真状态。他以笔墨为舟筏,在山水之间搭建起通向精神家园的桥梁。当我们凝视他的画作时,看到的不仅是自然的形貌,更是一个画家对生命、对世界的深刻思考。这种思考超越了地域与时代的界限,将禅宗的智慧转化为普世的审美体验。

在这个信息爆炸的时代,王信聪的创作提醒我们:真正的艺术不在于技巧的堆砌,而在于心灵的真诚表达。他的禅意山水是一面镜子,照见的不仅是自然的万千气象,更是观者内心的山河。当我们在画中感受到那份超越时空的宁静时,或许正是禅宗所说的“明心见性”的瞬间——原来山水之美,本在心中;禅意之境,不离当下。这或许就是王信聪禅意山水画的终极意义:在笔墨的流动中,让每个观者都能找到属于自己的精神原乡。