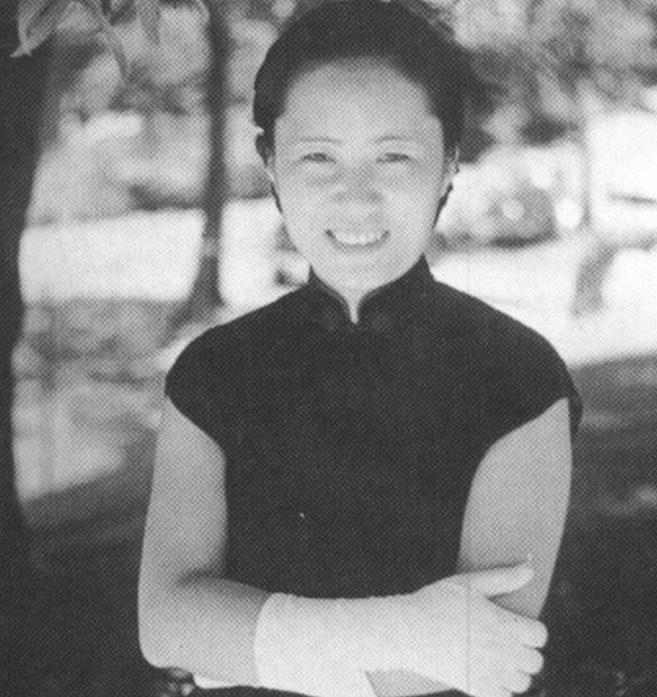

她很喜欢蔷薇花,但谁也想不到身穿旗袍,沉醉在蔷薇花香中的她,也可以在实验室里造原子弹。

她喜欢花,她的父亲也喜欢花,随风而动的花枝里隐藏着父亲对孩子的期盼和美好祝愿。

1912年5月31日,吴健雄出生于太仓县浏河镇的书香门第。

吴健雄诞生时,她的祖父依旧健在,邻居们都知道他是一个颇有才学,思想不算保守,在封建社会却不重男轻女的博学老人。

那年夏天,一位朋友从远方赶来,送来了杭州龙井茶以及点心,小建雄喊饿,伸手就要去拿点心,后来被母亲叫到厨房严加训斥,说她没有规矩。

小建雄不服气,跑到爷爷那儿去告状。爷爷反而安慰她,还“批评”了小建雄的母亲。

等客人走后,爷爷继续安慰孙女:“你去告诉平平(小建雄母亲的小名),我以后再也不嘴馋了。”

闻言,小建雄立刻纠正道:“她不叫平平,她叫樊复华!”

爷爷又问:“你知道你妈妈为什么叫樊复华吗?”

“爸爸说过的,这是孙中山提出要赶走鞑虏,复兴中华的意思!”

“对咯,对咯,真聪明!”

接着,老人又问她:“薇薇(吴健雄小名),你知道家人为何要喊你薇薇吗?”

小建雄摇摇头,爷爷告诉她:“这薇薇吗,它的本义是‘诗经’中提到的一种草本植物,你懂吗?就是一种草。这种草呢,是非常不起眼的,但是它可以食用,所以穷人家都喜欢这种植物。你爸爸给你起这个名字,一方面是因为他喜欢紫薇花,另一方面是他希望你将来即使平凡不起眼,但也要做一个有益于民众的人,懂吗?”

那时候的她对爷爷的话还是一知半解,直到多年后,她才明白父亲和爷爷的苦心,而她最终也长眠于父亲栽植的紫薇树下,这都是后话了,我们后面慢慢细说。

吴健雄的爷爷开明,她的父亲也是如此,他不在乎社会上的偏见,毅然要送吴健雄去念书,父亲决定让吴健雄报考苏州女子师范学校。

吴健雄没有辜负父亲的期待,勤奋好学的她成了师范学校里的尖子生,而苏州女师的“诚朴”校训也影响了吴健雄一辈子。

1929年毕业后,吴健雄来到上海的中国公学,在这期间,吴健雄也渐渐意识到,比起教书育人,她更喜欢钻研数理化,就这样,吴健雄从一个“文科生”变成了“理科生”。

在上海公学待了一年后,吴健雄又来到南京的中央大学。在她没来这里之前,就已经下定决心要学理科,但她的优势是文科。也许正是受到居里夫人的影响,她决心已定,要向科学进军。

吴健雄第一学期学完后,就向学校提出想要从现在的数学系转到物理系的要求,学校认为这两个科系都属于理学院,所以就答应了。

热爱大于一切,吴健雄把全部重心都放在了学习上。她除了在教室上课、在实验室做实验之外,就在房间闭门读书,很少参加娱乐活动。

在中央大学念书时期,我国正处在动荡不安之中。她刚进校不久,东北全部沦陷;接着第二年,在上海作战的19路军被迫撤退,蒋介石和日寇签订了带有侮辱性质的上海停战协议。

内忧外患的现状让吴健雄有了想要去国外学习的念头。后来,吴健雄在父亲和叔叔的支持下踏上前往美国的“胡佛总统号”轮船。

1936年,24岁的吴健雄来到美国加州大学伯克利分校深造,跟随当时的物理巨头劳伦斯、赛格瑞等人学习,攻读物理学博士学位。

在念书期间,吴健雄也面临着很多挑战,比如学习上的压力,生活上的不习惯,饮食上的不习惯。

即使这样,吴健雄仍然坚持每天按时按点去实验室,白天黑夜连轴转,这让她又累又饿,多少次眼冒金星几乎晕倒在地。

每到这个时候,吴健雄就默默告诫自己:“一定要挺住!绝对不能丢中国人的脸!”

毅力最终战胜了一切,吴健雄在这期间积累了扎实的物理学理论知识和丰富的实验经验。1944年,她以一个外国人的身份在美国参加了世界著名的“曼哈顿计划”,为原子弹试爆提供了精准的实验依据。

经过两年多的日夜奋战,1945年7月12日第一颗实验的原子弹已进入最后装配,并于7月16日上午在新墨西哥州阿拉莫戈多的一个荒漠上引爆成功。

三个星期后,在日本长岛、长崎相继进行实验性爆炸,再加上苏联对日本的宣战,不久后日本就投降了,这也使中国民众减少了战争痛苦。

1956年,吴健雄迎来了自己物理学研究的高峰。她在华盛顿国家标准局低温实验室里,经过精准的钴60和β衰变实验证明:在弱相互的作用下,宇称并不守恒。

她的这一发现,在世界物理史上引起轩然大波。

1957年诺贝尔物理学奖在对“宇称不守恒”这一原理的正式进行授奖时,名单上却只有杨振宁、李政道两个人的名字,而证实该原理的吴健雄却不在其中。

面对这种区别对待,吴健雄却毫不在意,继续锲而不舍地探索着科学的真理。在吴健雄的不懈努力下,她成为世界上最杰出的女性实验物理学家。

吴健雄始终没有忘记自己的根在中国,她家中的客厅上还挂着中国画,书架上也摆放着好多中国书籍,茶几瓷盘里养着南京的雨花石。

在美国这些年,吴健雄始终保持着一个习惯,那就是穿着旗袍进实验室。

吴健雄对旗袍可以说是钟爱一生,在国内上学时,她就一直穿着旗袍。在美国的同事说,吴健雄穿着中国式的旗袍,十分的俏丽和高雅,这也让我们有了想尝试穿旗袍的想法。

关于旗袍,曾经有个很有趣的故事。

那天,吴健雄因忙于做“向量流守恒”实验,导致晚上总是一两点钟翻越窗户上的铁栅栏出来,由于她不太运动,而且又穿着旗袍,所以每次出来的时候,腿部总会有些擦伤。

她的学生以及同事都劝她换一身宽松的衣服,但是吴健雄却一边揉着伤口一边说:“旗袍是我们中国妇女的传统服装,穿上它,我就感觉自己依然是中国人,我做任何事也都是为祖国服务,旗袍在我心中有特殊的作用啊!”

1973年,年过花甲的吴健雄终于带着家人回到祖国。

从1936年到1973年,从24岁到61岁,疼爱她的双亲已经逝世,没能给父母尽孝,始终是吴健雄的遗憾。

她来到家乡浏河镇,站在她出生时父亲为她栽种的紫薇树下,感慨万千。

1997年,吴健雄因突发心脏病,抢救无效与世长辞,享年85岁。她的家人也遵循遗嘱,把她葬在家乡那棵紫薇树下。

花瓣随风飘落,洋洋洒洒停在墓碑上,她的墓碑朴素简洁,上面刻着一句话:一个永远的中国人。

故人已逝,花香却没有消失,她的音容笑貌会永远被后人铭记于心。