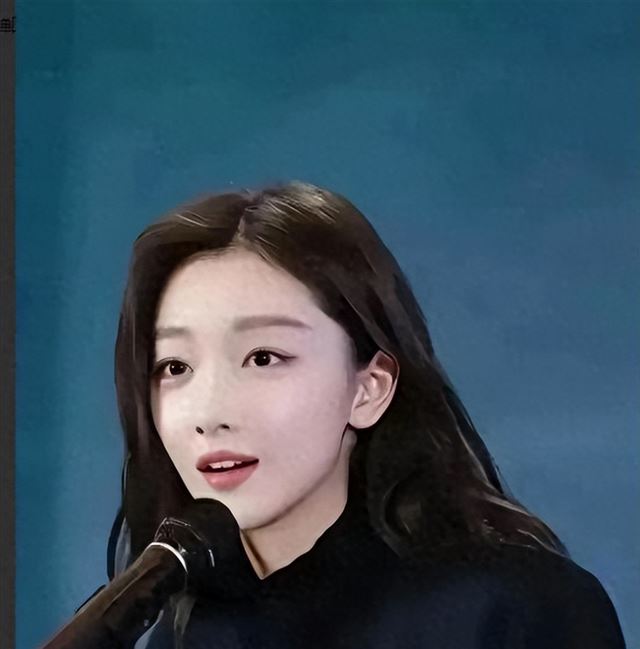

周冬雨从韩国医美回来后,脸上的变化让网友们炸锅了。

大家纷纷议论:“这脸还能人脸识别吗?”

为了您更好的阅读互动体验,每天更新精彩故事、分享不一样的故事瞬间,点个“关注”吧。

首尔明洞街头的樱花树下,周冬雨被路人抓拍的侧颜照在社交平台掀起惊涛骇浪。

照片中的面庞仿佛经过数字建模般精准,苹果肌在阳光下泛着珍珠光泽,下颌线如几何切割般锐利。

这与《少年的你》里那个带着淤青和泪痕的陈念判若两人。

有人开玩笑说:“建议机场增设医美专用通道,否则生物识别系统会集体罢工。”

这条高赞评论将这场关于容貌的讨论推向科技与伦理的交叉路口。

在人工智能深度学习的浪潮中,人像识别技术已实现99.68%的辨识精度。

河北三川科技的工程师们正致力于将算法应用于医美、餐饮等多元场景时,或许未曾料到娱乐圈的面部改造工程竟会成为技术落地的新挑战。

周冬雨被戏称为“行走的CT扫描仪”的面部特征,恰似给现行的人脸识别系统出了道超纲考题。

那些被玻尿酸重塑的骨骼轮廓、被肉毒素熨平的微表情褶皱,都在冲击着AI数据库里的原始建模。

这场变脸风波撕开了现代社会审美的双重标准。

在《鹦鹉杀》片场,观众为周冬雨刻意保留的高原红雀跃欢呼;而当釜山电影节红毯上的她以无瑕瓷肌亮相时,舆论却瞬间倒戈。

心理学研究显示,公众对明星容貌的苛责本质是集体焦虑的投射——既渴望在荧幕上看到超越凡俗的完美形象,又恐惧这种完美消解了人性的温度。

这种矛盾在短视频平台展现得尤为赤裸。

美妆博主们连夜推出“周冬雨破碎感眼妆教程”,评论区却充斥着“科技脸演技能打几折”的灵魂拷问。

影视工业的残酷法则在此刻显露无遗。

五年前《平原上的火焰》未公开片段里,周冬雨点燃汽油桶时扭曲的面部肌肉曾让观众汗毛倒竖;而今《燃冬》中某个本应持续0.5秒的微表情过渡,却因紧绷的皮肤组织呈现出机械式卡顿。

选角导演们的通讯录里,“具有辨识度的原生脸”已成为稀有标签,取而代之的是流水线生产的“AI复制体”。

某剧组场记透露:“现在试镜照需要标注医美史,否则后期特效预算会失控。”

这种行业暗流正在重塑表演艺术的本质。

面对面部锁死危机,科技公司祭出“数字冻龄”解决方案。

通过采集演员25岁时的面部数据,结合深度学习算法生成动态微表情库,这项黑科技承诺让演员永驻青春。

但当周冬雨在采访中提及想保留左脸比右脸多笑3度的习惯时,无数影迷瞬间破防。

“那些被手术刀削去的棱角,才是角色最珍贵的指纹。”

资深影评人一针见血地指出,《少年的你》蓝光版里陈念脸颊的绒毛与泪痕,远比任何医美效果更具穿透力。

在横店影视城的某特效工作室,工程师们正研发第三代表情捕捉系统。

通过部署132个面部标记点,该系统能精准还原0.01秒的表情变化,即便面对高度医美改造的面容也能有效工作。

这种技术突破意外催生了新职业——数字面雕师,他们需要同时精通人体解剖学和CG建模,在演员的真实面容与虚拟形象之间架设桥梁。

“未来可能需要给每个艺人建立面部动态数据库。”

项目负责人的话预示着行业变革的方向。

当某医美机构推出“表演专用抗衰方案”,承诺在保持微表情灵活度的前提下实现冻龄效果时,这场科技与艺术的博弈进入了新阶段。

消费者调研显示,68%的Z世代观众更青睐具有岁月痕迹的表演,这或许解释了为何《热搜》剧组暴雨戏花絮中,周冬雨被人工雨淋透的面容能引发导演的情感共鸣。

那些顺着脸颊滑落的水珠,恰好滴在真实与虚幻的天平中央。

生物识别领域专家提出颠覆性设想:或需建立医美面容特征库,通过对比术前术后数据实现精准识别。

这项技术若落地,不仅能解决明星过安检的尴尬,更能为医疗美容行业建立追溯体系。

但在某电影资料馆的修复工作中,技术人员正面临相反难题——如何从4K修复版的《山楂树之恋》里,剥离数字降噪算法强加给静秋的虚假平滑,还原那个带着宽眼距和不对称笑容的18岁少女。

这场围绕面部的科技革命正在改写审美规则。

当某国际电影节增设“无修饰表演奖”,当戏剧学院将“微表情管理”列为必修课,当医美机构推出“演员专用修复套餐”,我们不得不正视一个残酷现实:人类对完美的追逐正在制造新的残缺。

那些被数字建模的脸庞固然能轻松通过人脸识别闸机,却可能在观众的情感识别系统中永远卡在加载界面。

文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。

如果涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!

如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。