明清两代都都会对前朝皇帝进行有选择性祭祀。其中对于唐代皇帝,明朝祭祀4位,分别是唐高祖李渊、唐太宗李世民、唐宪宗李纯和唐宣宗李忱,清朝祭祀其中的三位,分别是唐高祖、唐太宗和唐宣宗。

在这两个榜单中,李渊和李世民被选中可以理解,而唐宪宗李纯在形式上将帝国重归一统,被称为“中兴之主”。那唐宣宗李忱到底何德何能可以同时获得明清两朝皇帝的青睐。

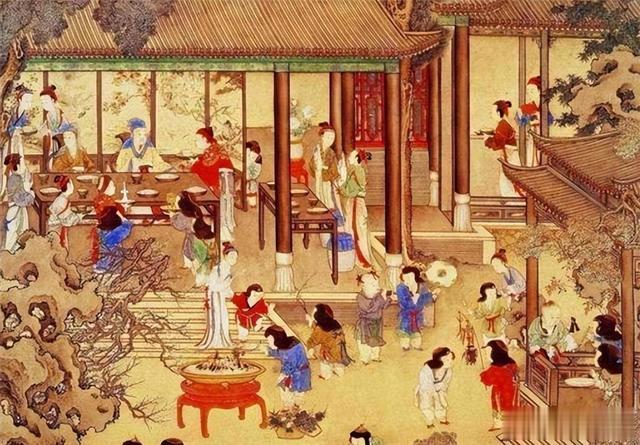

唐宣宗李忱是唐朝第十七位皇帝,唐宪宗李纯第十三子,会昌六年唐武宗驾崩,李忱被宦官马元贽看好并拥立帝。李忱时年36岁。在位13年。后世称他为“小太宗”。李忱之所以后世评价这么高,首先就是史家把这一时期称为“大中之治”。说白了他是官方正史树立起来的一个王朝晚期的贤君榜样。特别是司马光对唐宣宗堪称推崇备至。司马光在书中说:

宣宗性明察沉断,用法无私,从谏如流,重惜官赏,恭谨节俭,惠爱民物。故大中之政,讫于唐亡,人思咏之,谓之“小太宗”。而唐宣宗李忱之所以被称为“小太宗”,主要是因为他在内政方面能做到虚心纳谏,择善从之;重视吏治,勤俭节约。然而,真实的唐宣宗却不是这样的皇帝。唐宣宗实际上是一个心理阴暗,擅长于政斗,运气比较好的庸君。

李忱是唐宪宗李纯的第13个儿子,820年,唐宪宗暴毙时,由其三哥李恒继位,也就是唐穆宗,在接下来的20多年,李恒的三个儿子相继称帝,分别为唐敬宗、唐文宗、唐武宗。所以说,按照正常的继位顺序,无论如何也轮不到李忱,因为皇位没有往上传的。

但李忱与三个皇帝侄子的年龄相仿。但他的辈份却是三个侄子皇帝的皇叔,虽然辈分高,但三个侄子对李忱行为和态度却有些恶劣,李忱自幼沉默寡言,性格木讷,每次参加皇族家宴,侄子们就以取笑他为乐,调侃叫他“光叔”。而李忱对此也不以为意。但谁也不会想到的是,这位为人低调的皇叔却胸藏锦绣,野心勃勃。

会昌六年,唐武宗病重口不能言,在左军中尉马元贽等宦官密谋,拥立李忱为帝,是为唐宣宗。唐朝中晚期,宦官的权势极大,大到可以废立皇帝。册立太子的地步,但问题是,李忱并没有勾结内宦,他的上位更多是的“被上位”。马元贽等宦官选中李忱,是因为宦官们觉得这个傻乎乎的皇叔,为人愚钝,智商不高,拥立为帝后易于控制。谁知道,李忱继位后,“裁决庶务,咸当于理,人始知有隐德焉”。是个扮猪吃老虎的主。马元贽此时虽然后悔但为时已晚。说白了,李忱的傻和憨都是装出来的,是在激烈的宫廷斗争中的自我保护罢了。

唐宣宗李忱即位当天,就将当朝权相、李党魁首李德裕罢相,将李德裕外放为荆南节度使,李德裕所提拔的一些官员,也纷纷落马。唐武宗下葬后,李德裕又被贬为东都留守。

就能力而言,李德裕绝对是晚唐第一名相,曾在文宗朝和武宗朝两度拜相,史载李德裕:“以武定祸乱,以文理华夏”,裁抑宦官,讨平藩镇,击破回鹘,使会昌政局为之一振,“王室几中兴”。史家因此赞誉李德裕为“唐中世第一等人物”,是可与姚崇、宋璟并肩而立的贤相。

唐宣宗李忱罢黜李德裕不是因为看不上,而是为了与对武宗做出彻底切割,为此,武宗朝的一切政策,不管好坏,都进行反对,尤其是武宗灭佛这件事情,此事无论如何都算是一件好事,有利于释放社会劳动力,减轻百姓负担,增加国库收入。但唐宣宗上位后,完全反其道而行,原先被摧毁的寺庙纷纷复建起来,被用于铸造钱币的钟罄、佛像,又重新回铸成钟罄、佛像。晚唐的佛教政策,表面上看是宗教问题,实质是社会问题、经济问题,这种为了反对而反对实在是不应该。结果就是在政治和经济上开起了倒车。对他这个前任侄子皇帝,唐宣宗扭曲般的逆反,仿佛非如此不能证明自己的正朔地位一样。

唐宣宗李忱他是努力、勤政、不容易为下面的人所蒙蔽,希望把国家治理好,但他保守、能力有限,在武宗改革的问题上开历史的倒车,并没有解决王朝堆积如山的问题,虽然有收复河西之功,但这跟唐宣宗基本没有半毛钱的关系。纯粹是吐蕃内乱,对河西走廊控制力下降,当地的汉人大族张议潮趁机带领着汉人以及沙陀等少数民族起义,摆脱吐蕃控制,主动寻求归国的。

唐宣宗上位后的一切行为都是为了给自己正名,因为唐宪宗死后,穆、敬、文、武两代四朝统治天下20多年,这一脉下来都是穆宗一房。但唐宣宗是穆宗的异母弟,敬、文、武三朝皇叔,虽然是宪宗之子,但到武宗之后,显然已属于皇室庶支,何况他的生母身份低下,这给他继位后的正统性遭到质疑,所以唐宣宗继位后的所作所为,首先都是为了树立自己统治的合法性与正统性。

为此,唐宣宗上位后一方面渲染自己与唐宪宗的父子之情,目的就是昭告同学,他的皇位来自继统于唐宪宗,具有十足的正统性,与穆宗以后皇帝武干,不仅如此,唐宣宗还将穆宗以下四朝定性为“伪朝”,甚至不惜构陷郭太后(郭子仪之女)和唐穆宗母子两人参与了谋逆和弑杀君父的行动,大中二年五月,郭太后在兴庆宫不明不白死去,史书说“太后暴崩,上(指唐宣宗)志也”。意思是,郭太后的死,是有人按照唐宣宗的意思做的。

在唐宣宗看来,唐穆宗既然是弑杀君父上位的,那么他和他的三个儿子的统治自然就不具备合法性。唐宣宗因此指使手下人,将穆、敬、文、武四朝定性为“伪朝”,一度要把这四个皇帝赶出太庙。但因为这个认定波及面太大了,四个皇帝、接近30年,突然被宣布处于伪朝统治,这对朝臣、对社会的冲击得有多大?因为反对太大,未能获得群臣的支持,只能不了了之。

都说唐宣宗能力不低,可晚唐的三大政治问题——藩镇割据、宦官专权与朋党之争,唐宣宗一个也未能解决。在唐宣宗一朝,宦官文官蕃镇大家都安安稳稳的,这绝对不是只会耍嘴皮子能做到的。实际上,唐宣宗是有自知之明,比如想解决宦官问题,发现接着泄密压根解决不了,那么立刻收手。晚年误操作导致蕃镇作乱,也是立刻纠正,更多是采取政治平衡,一旦超出自己能力就收手。

唐宣宗为了避免出现李德裕的这样的宰相,所以限制宰相的权利,因此宣宗一朝宰相无实权,那只能是庸相,庸相则不能引领宣宗朝有任何大作为。这就是宣宗朝庸政的原因,而根源则在于唐宣宗的权力欲太强。导致宣宗朝出现文无贤相、武无良将的局面。

晚唐帝国的主要矛盾悬而未决,它们的集体爆发就只是时间问题。在这个大背景下,唐宣宗的历史名声,多少显得名不副实。唐宣宗死后,宦官发动政变、改诏重立帝国继承人的历史,再次发生,唐宣宗确实有才有智,可惜全用在权术上了。

宣宗一朝,藩镇军乱,农民歧义比比皆是,虽然这些军乱和暴动,虽然都被平定下去,但已说明全国的局势相当糟糕。在“大中之治”的掩盖下,整个帝国实际上千疮百孔。唐宣宗一朝的中兴,恰是大唐的回光返照。说白了,大中之治就是吃的唐武宗李炎和李德裕的这个老本,他本身没多大本事,顶多就是能玩儿玩儿驾驭权衡。真正的晚唐的局面是靠唐武宗和李德裕两个人撑起来的,唐武宗才是真正的小太宗。

大中十三年八月,唐宣宗因服长生药中毒驾崩。临死前,他颁布最后一道旨意,将夔王李滋托付给了枢密使王归长、马公儒,和宣徽南院使王居方,让这三个宦官拥立其为皇帝。但很快,担任左神策护军中尉的宦官王宗实,依靠手中掌握的宫廷禁军,率军迎接郓王李温,拥立其为皇帝,是为唐懿宗。之后王宗实又以伪造圣旨的罪名,将王归长、马公儒、王居方三人处死。

一次宦官政变,把昏淫无道的唐懿宗推上前台。大唐,时日无多矣。唐朝实际上就亡于唐懿宗之手。

我是清水空流,历史的守望者,期待你的关注和点评。