1907年深秋的长沙周南女校,30岁的徐特立突然抽出菜刀砍向左手,鲜血喷溅在宣纸上的瞬间,八个血字竟让整个湖南为之震颤。

这个日后被朱德称为“当今一圣人”的书生,用断指写下的人生密码,不仅孕育出共和国开国领袖,还有一个非常出名的学生,创造出了《义勇军进行曲》。

当我们在中央档案馆发现田汉1937年入党申请书上的推荐人签名时,徐特立这座连接两代红色巨子的精神桥梁,才真正显露出它跨越时空的力量。

断指书生:热血浇铸的启蒙之火

1907年的长沙城,留着长辫的徐特立在讲台上挥舞菜刀的场面,成为近代教育史上最震撼的课堂。据《徐特立年谱》记载,他当众切断左手小指,蘸血写下“驱除鞑虏,恢复中华”时,台下女学生吓得惊叫逃散。这个看似冲动的举动,实则是精心设计的教学实验——他要让学生记住“国家危亡比断指更痛”。

这种“身教重于言传”的教育理念,深深影响了青年毛泽东。1913年考入湖南一师的毛泽东,常在课后追着徐特立讨论时政。徐特立独创的“诗教法”,将《离骚》中的家国情怀与当下时局结合,为青年毛泽东打开了观察中国社会的全新视角。二十年后在延安,毛泽东仍感慨:“徐老教给我的不仅是知识,更是知识分子的骨气。”

法兰西岁月:47岁留学生的觉醒

1919年,42岁的徐特立登上赴法邮轮时,连法语字母都认不全。这个留学生中年纪最大的“老学生”,在里昂大学创造了独特的学习方法:把单词写在手背,做饭时背、扫街时背,甚至上厕所也背。三年后他不仅通晓法文,更将普鲁东的无政府主义与马克思主义比较研究的心得寄回国内,成为毛泽东创办《湘江评论》的重要思想来源。

1927年“马日事变”中,徐特立在长沙亲眼目睹学生被屠杀。这位本可安享晚年的教育家,在腥风血雨中做出惊人抉择——以50岁高龄申请入党。介绍人李维汉回忆,徐特立入党宣誓时说的“宁可冻死饿死,绝不背离革命”,后来成为延安抗大的精神格言。

长征路上的“移动课堂”

1934年湘江血战后,57岁的徐特立做出一项特殊决定:将组织配发的马匹改为“流动图书馆”。马背上驮着《共产党宣言》《国家与革命》等书籍,每到宿营地就开课讲授。红军战士后来回忆:“徐老的课比篝火还暖人心,听他讲巴黎公社,忘了脚底的血泡。”

过草地时,徐特立发明“识字沙盘”——用树枝在沙地上写字,教战士认“革命”“胜利”。杨尚昆在回忆录中写道:“战士们说跟着徐老走长征,等于上了个革命大学。”这种随时随地开展教育的精神,后来演变成延安抗大“认字就在背包上,写字就在大地上”的校风。

师道传承:润之与寿昌的双星辉映

1937年延安鲁迅艺术学院成立时,徐特立特意找来学生田汉,将当年断指教学的教案赠予他。田汉在《延安日记》中记载:“先生嘱我‘用戏剧做武器,要像当年血书般直指人心’。”这份嘱托催生出《义勇军进行曲》中“把我们的血肉筑成我们新的长城”的千古绝唱。

毛泽东对这位恩师的敬重更是贯彻终生。1947年中央撤离延安时,70岁的徐特立坚持步行,毛泽东特意让出担架:“徐老走我就走,徐老坐我才坐。”建国后中南海的周末茶会上,主席总是第一个搀扶徐老入座,这个习惯保持了整整二十年。

布衣圣人的精神遗产

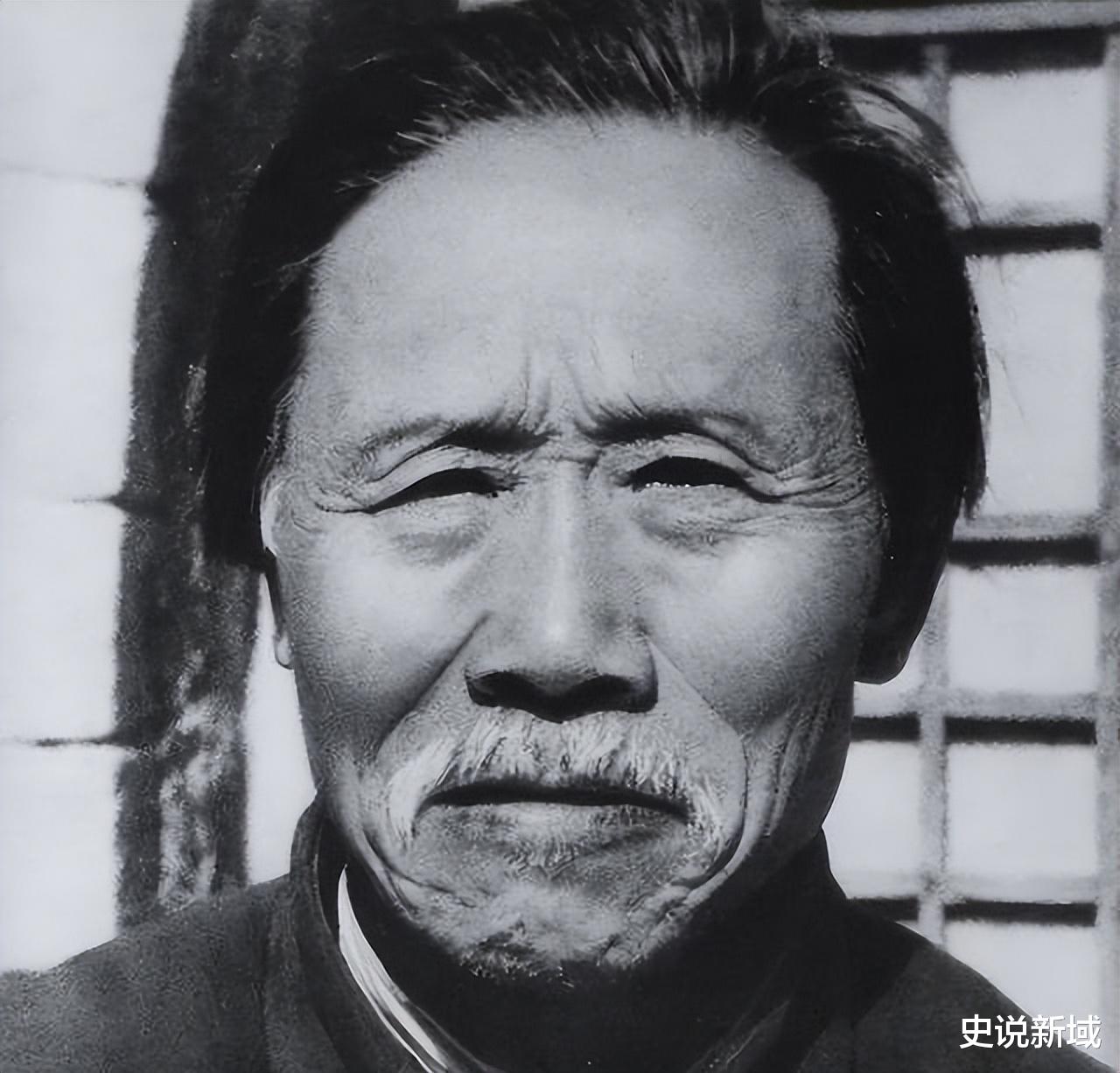

1957年农历正月初八,徐特立为躲避祝寿宴席,独自蜷缩在南下的火车硬座车厢。乘务员发现这位穿着补丁棉衣的老人竟是开国元勋时,他摆手笑道:“我不过是个老教书匠。”这个场景被同车的记者拍下,照片背面写着:“徐老八十寿辰留影——在人民列车上。”

晚年徐特立仍保持着特殊记账习惯:每笔工资开支都详细记录“购书若干”“捐灾区若干”。1968年去世时,人们在他枕边发现叠得整整齐齐的列宁装,肘部补丁竟有十六层之多。正如谢觉哉悼词所写:“徐老的一生,就是一本立体的教科书。”

【参考资料】:《徐特立年谱》(人民教育出版社)、《毛泽东书信选集》(中央文献出版社)、《田汉自述》(中国戏剧出版社)、《杨尚昆回忆录》(中央文献出版社)、《中国共产党第七十年》(中共党史出版社)、《延安鲁艺回忆录》(文化艺术出版社)、《中国近代教育史资料》(教育科学出版社)、《开国元勋的故事》(解放军出版社)。