【引言】

在1937至1945年的八年抗日战争中,八路军共消灭了125万名日伪军。起初,他们的兵力仅为4.5万人,但随后逐步发展到超过100万人。这为之后全国范围内的解放奠定了坚实基础,同时,八路军也是解放军的前身与重要组成部分。

如此庞大的团队,究竟是如何从数万人的基础逐步成长起来的?毛泽东采用了哪些策略来实现这一发展?

【一、群众优势基础,大战旗开得胜】

为何八路军后来能不断壮大,吸引了众多民众自愿参军,甚至有不少伪军愿意被改编进八路军?根本原因在于他们获得了民众的支持。回顾土地革命时期,那时的红军,无论是翻越雪山还是穿越草地,都严格遵守纪律,从不侵犯群众的一丝一毫。

民众对红军部队总是抱以热烈的欢迎态度,他们排列在道路两侧以示敬意。相较之下,那些骄傲自大的国军,甚至与日军一同欺压民众,红军与国军的名誉优劣,显而易见。因此,即便我们从“红军”更名为“八路军”,依然获得了众多民众的大力支持。

1937年,为了集合全国之力共同抗日,毛泽东、周恩来及朱德等人共同商议,决定与国民党合作,并主动提出按照国民党的制度进行调整。因此,红军被改编为“国民革命军第八路军”,原有的红军部队被划分为三个师,每师人数约为一万五千人。

这支由4万5千人组成的队伍,成为了八路军的初创基础。面对日寇的侵略,我军果断决定首先从内部进行整顿,即便需要作出一定的妥协,也始终遵循党中央的指导方针,矢志不渝地追求中国革命的最终目标。该部队由共产党全权领导,因此,“八路军”这一名称逐渐为人所知并广泛传播。

更名为“八路军”后,这一新称谓迅速提升了部队的知名度。谈及民众基础,从征兵一事中便可见一斑。1937年12月期间,胡琏前往乡宁县招募士兵,民众纷纷排队表示欢迎,墙壁上随处可见“八路军是民众的军队”以及“热烈迎接八路军抗日救国”等标语。

显然,八路军拥有广泛的群众支持,不仅局限于邻近村落,就连周围县城的居民,一旦得知八路军到来,便迅速传递消息。很快,便有十余人主动前来报名参军,整个场面十分热烈。由于民众对八路军抱有高度信任,许多人自愿加入,因此,八路军的队伍规模自然而然地持续扩大。

八路军之所以能迅速扩展力量,核心在于他们初期便取得了一场重大胜利,极大地鼓舞了士气。1937年9月发生的平型关战役,标志着全面抗战后的首次重大捷报,打破了日军计划在三个月内击败中国的幻想。此役之后,军民们的抗日决心显著增强。凭借这股高昂的斗志,八路军随后积极动员民众,着手创建抗日根据地。

平型关战役的凯旋,为当时的中国政治环境注入了稳定的力量,实质上增强了民众的信心。人们开始相信,日军并非不可战胜的神话。彼时,日军在华北地区造成的动荡极为严重,众多无辜生命丧生其手,民众深受其害。

平型关战役取得胜利之后,八路军在华北平原上开展的游击战争日益得心应手,游击战术逐渐成为抗日的主要方式。在华北抗战期间,平型关的胜利极大地鼓舞了八路军的士气,特别是随着抗日根据地的建立,显而易见,八路军的实力日渐增强。

【二、相继建立的抗日根据地】

毛泽东深知,要赢得抗日战争的胜利,必须依靠广大民众的力量,促使全民投入抗日斗争。古语云:“得民心者得天下”,八路军早已获得了民众的信任,现在的重要任务是稳固这份群众基础。1937年11月,我们在恒山区域建立了晋察冀抗日根据地。

随后,我们在吕梁山区域开辟了晋西北的新根据地,并进一步向太行山和太岳山周边扩展,建立了晋冀豫抗日根据地。1938年4月,这些抗日根据地均已完成构建,八路军借此机会,在山西地区的基础上,成立了晋察冀、晋冀豫及冀南军区,从而在华北地区稳固了脚跟。

抗日力量的持续壮大,促使八路军的影响区域日益扩展。至1938年4月,毛泽东同志为平原地区的游击战争指明了新的道路。随着冀南、鲁西北、冀东、冀中及大青山等地的抗日根据地相继建立,八路军成功渗透至华北腹地。

目前,八路军的人数已增至15.6万人,相较于原先的4.5万人有了显著增长。这仅仅是在不到一年的时间内实现的,八路军的发展速度之快令人瞩目。在战场上,我们陆续占领了新的区域,随后,在毛泽东主席和党中央的指引下,着手建立根据地,逐步扩展了自己的控制范围。

为何八路军队伍持续壮大?当时的中国,局势动荡不安,国家面临存亡危机。此时,有一人率部挺身而出,他们深切关怀民众,凡事均以民众利益为重,誓与日军抗争到底。试想,在此情境下,谁不愿投身八路军,共同抗击日寇,守护自己的土地?

在抗日战争时期,男性奔赴前线作战,而女性则在后方提供支持,这反映了当时的实际情况。八路军的队伍持续壮大,但始终保持着良好的秩序。我们始终遵循内部的规章制度,并听从党中央的指示,同时,毛主席也着重强化军队的纪律。至1940年2月,八路军的人数已达到40万,且拥有了超过100个团。

于百团大战这一重大战役期间,许多人感到不解,我们是如何集结起如此庞大的队伍。简而言之,仅仅三年时间,八路军便在抗日战场上占据了核心地位。尽管如此,这并未阻挡越来越多的人心怀向我们靠拢的念头,渴望投身革命事业。即便在条件最为艰苦的敌后抗战岁月里,依然有众多人士不顾艰难险阻,毅然决然地加入了我们的行列。

【三、三大纪律八项注意】

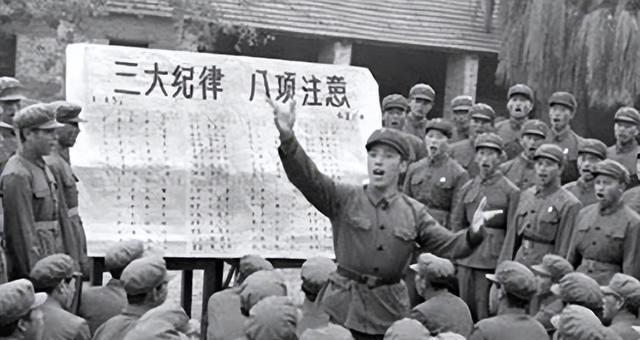

民众长期遭受日军的欺凌,内心积聚了深重的愤怒,几乎到了无法忍受的地步。因此,当八路军发起号召时,民众迅速给予了积极的回应。八路军之所以能够赢得民众的尊敬,核心在于他们严格遵守了毛主席提出的“三大纪律八项要求”。

自红军时期起,毛泽东主席便着重强调了三项原则,简而言之:必须服从命令行动,不得侵犯百姓的丝毫利益,如从土豪处获取的物品需全部上缴。随后,这些原则被进一步精炼为“不得擅取工农一针一线”。随着时间的推移,毛泽东主席又制定了一套更为详尽的行为准则,即广为人知的“三大纪律八项注意”。

这是红军与八路军所遵循的基本原则和行为规范,尤其在加入八路军后更为明显。在抗日战争时期,他们遵循着这样的准则:“交流时态度和蔼,交易力求公正,借用物品必须归还,损坏物品则需赔偿,不得动手伤人,亦不可出言不逊,不得破坏农作物,不可侵犯妇女,对待俘虏也应给予人道待遇。”这些规定让民众深刻体会到八路军纪律严明,同时也彰显了他们的宽容与大度。

1935年,“三大纪律八项注意”的内容被红军谱写成歌曲传唱。进入解放战争时期,毛泽东对其进行了新的修订与增添。这一规范被视为八路军的行为标准,对八路军士兵产生了深远的影响,同时也深深打动了广大民众。

对于普通民众来说,八路军就如同自家的亲人一般,每个人都渴望能成为其中的一份子,共同为国家的明天贡献力量。因此,随着时间的推移,八路军的人数迅速增长。起初,八路军的规模仅有几万人,资源也相对紧张。然而,到了抗日战争结束之际,其人数已激增至上百万之众,真正实现了“雄师百万过长江”的壮举。