1934年深秋的赣南,一支红军队伍正顶着寒风向湘江方向疾行。满脸硝烟的战士背着竹篾书箱,在枪林弹雨中护着两本用油布包裹的列宁著作。

没人能想到,这两册辗转万里、跨越二十五年时光的哲学经典,会成为解读一位开国元帅精神世界的特殊密码。

当我们在档案馆里看到彭德怀亲笔写下的"烧掉太可惜了"六个字时,这段尘封往事才真正显露出它震撼人心的历史分量。

漳州城里的思想火种:伟人赠书背后的深意

1932年4月,毛泽东率领红军东路军攻克漳州。在这座闽南重镇,他意外收获了两册俄文原版列宁著作——《社会民主党在民主革命中的两个策略》与《共产主义运动中的"左"派幼稚病》。对于当时正苦寻革命道路正确方向的共产党人而言,这两部著作恰似暗夜明灯。

毛泽东在油灯下逐字研读时,常常拍案叫绝。他在《两个策略》扉页写下:"此书不可不读,如果大革命时得到此书,即可少犯机会主义的错误",随即托人将书送给正在指挥水口战役的彭德怀。三个月后,当第二本著作辗转送达前线时,他又郑重补充:"读过前一本书之后,若不读这一本,就叫做只知其一,不知其二。"

这般殷切嘱托背后,是毛泽东对军事将领理论修养的深谋远虑。据《毛泽东年谱》记载,他曾在苏区干部会上强调:"我们红军指挥员不能只会打仗,还要懂得革命规律。"赠书之举,正是要将马克思主义的火种播撒到枪杆子最坚硬的地方。

书随征途三万里:硝烟中的精神行囊

彭德怀收到赠书时,正率部与国民党粤军激战于水口镇。这位以"猛张飞"著称的将领捧着厚重的理论著作,既感念领袖关怀,又苦于战事紧迫难以细读。他在回忆录中写道:"白天要指挥作战,晚上要研究地图,实在抽不出完整时间。"

但这两册书自此再未离开过他的行囊。第五次反"围剿"失败后,红军被迫长征。在湘江血战中,彭德怀的挑夫为保护书箱牺牲;过雪山时,秘书用身体为书箱遮挡冰雹;草地行军时,战士轮流背负以防浸水。杨尚昆在《追忆领袖战友同志》中回忆:"彭总常说'这是主席送的宝贝',其实当时很多同志都不理解其中深意。"

吴起镇的火光:一个艰难的历史抉择

1935年10月,红军抵达陕北吴起镇。为摆脱追兵,中央军委下令轻装简从。当秘书请示如何处理书箱时,彭德怀盯着油布包裹沉默良久。据《彭德怀传》记载,他最终挥手道:"烧了吧,不能留给敌人。"但又特意叮嘱:"烧干净些,莫让纸灰飘散。"

这个决定让彭德怀抱憾终生。1959年庐山会议期间,他仍向工作人员叹息:"当年烧掉的书,现在新华书店都能买到,可主席的亲笔批注再也找不回来了。"历史档案显示,毛泽东的批注本现存仅有一套,现藏于中央档案馆。

庐山雾散后的醒悟:迟来的马列课

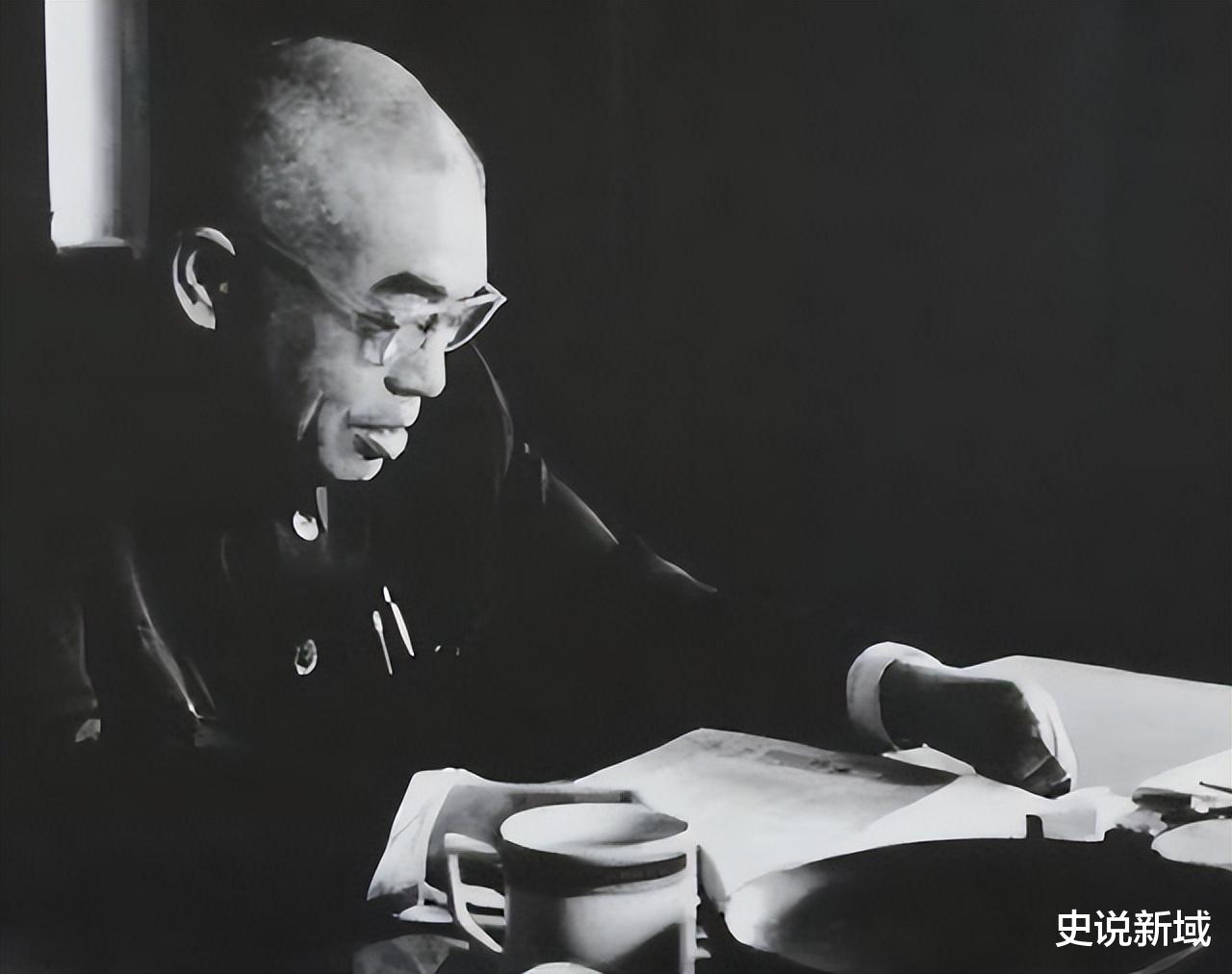

1959年秋,赋闲在京的彭德怀向中央党校校长提出补课请求。当被问及学习计划时,他脱口而出:"就从主席当年送我的两本书开始。"此时距漳州赠书已过去27年,这位65岁的元帅终于静坐在书桌前,用放大镜逐字重读列宁著作。

工作人员发现,他在《左派幼稚病》第32页写下批注:"此处主席当年定有深意,惜我未能早悟。"在《两个策略》扉页补记:"四十年后方知主席苦心,痛哉!"这些笔迹如今已成为研究党史的重要文物,见证着一位职业军人的思想蜕变。

历史的回响:枪杆子里的书卷气

从1932到1974年,这两册著作的命运轨迹恰似中国革命道路的缩影。它们既经历过被奉若珍宝的礼遇,也遭遇过付之一炬的劫难;既见证过急行军中无暇展卷的遗憾,也记录下痛定思痛后的深刻反思。

当我们翻开彭德怀晚年读书笔记中"理论不彻底,行动必动摇"的警句时,仿佛听见历史在叩问:在枪杆子与笔杆子之间,究竟该如何安放革命者的精神家园?

【参考资料】:《彭德怀自述》(人民出版社)、《毛泽东年谱(1893-1949)》(中央文献出版社)、《杨尚昆回忆录》(中央文献出版社)、《彭德怀传》(当代中国出版社)、《中国工农红军长征史》(中共党史出版社)、《中央革命根据地史料选编》(江西人民出版社)