“双减”,喊了4年了!学课标,听讲座,观摩课……热热闹闹,轰轰烈烈。但是,回到课堂上,回到作业上,回到考试上,还是,以前怎么整,现在也怎么整。并且,老师压力,娃娃的压力也更大了:作业要少,理解还得深刻,在减少练习的情况下,还要挑战难度。学校不敢布置作业,外面的刷题班却如雨后春笋,层出不穷。学生累,家长累,老师累。

那时,面对以前的“双减”政策,说实话,我是看不到前方的曙光的。

直到“深圳期末试卷”犹如一个石头投进湖中,泛起一层层涟漪。

一鼓作气,三套做完。我很开心,很难得,遇到这么好的试题。

当然,这套题,显而易见,题量大,阅读量大,不足一大堆。但看见缺点,发泄情绪之外,毫无助益。看见优点,才能有助成长。瑕不掩瑜,整个试卷的命题方向是让人看见课改曙光的。对核心素养的理解,对新课标点位把握的精准,题目的精心设计,都是一份很好命题方向——用考试倒逼教育教学改革。

这是一份光明正大,坦坦荡荡的试卷。

没有一道利用小孩子注意力弱,去扣字眼,考眼力的那种“挖坑题”,为坑而坑的“坑题”,怪题。真的是,题出得光明正大,坦坦荡荡。

这是一份重归“理”和“术”平衡,达成“教学评”一致的试卷。

网络有一个声音,说深圳试卷考的,课堂没教。我猜测这样评论的人,应该脱离小学一线教学很久了。翻翻北师大版的小学数学教材,就会知道,考察的都是课本内容。

任何一个学科,都讲究其中的“道”与“术”。“道”:学科的思想方法,底层逻辑;“术”:方法技巧,为了某个目的而采用的一些手段。因为以前试题原因,试卷对“道”的考查匮乏,大量是“术”和技巧的考察,导致学生需要学习更多的技巧性的东西。校内老师向课本外拓展、各种专题变式教学之外,培训机构也兴起,学生课业负担变重。慢慢出现出现校内教学重“道”+“术”,课外机构重“术”的局面。效果上,校内课堂讲数学的道理,学生觉得我会算,心态上轻视“理”,考试不考,行动上也轻视“理”,都去追求“术”,求技巧了。虽然课改提出“教学评”一致性,但是老师们教学改了,评价却没改,导致教学和考试两张皮。这次的试题对数学道理,对“理”的考察,让考试内容回归课堂,回归校内。学生认真参与校内课堂数学活动,经历对数学产生的过程,理解数学的道理,原型,才是真正的让校内的“教—学—评—考”一致了。

这是一份属于AI时代的数学试卷。

“算术”更名为“数学”很多年。但仍有“得计算者得天下”的俗语广为流传。孩子需要大量的时间去进行机械的、重复的计算练习,在AI时代,还在训练一个计算机能搞定的能力。同时,小学孩子因为注意力、视力发展受限,导致看错数、看错符号而错的,被扣上很多不仔细、不细心的那些伤人也无力改变的帽子。

深圳试卷对运算能力的考察,很实在。没有专门的计算题,却通过精心的数据设计,让娃娃在解决问题中,实打实考察了学生不同类的计算题,是否会算。计算,小学计算回归工具本身。试卷中,孩子们在解决问题中用到计算,也就更会心平气和,更有心态上“临门一脚,要仔细算”的自我叮嘱。

这是一份回归数学学科育人功能、考试育人的试卷。

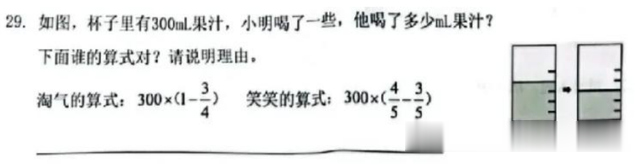

回归数学学科育人。数学是培养严密的思维逻辑,严谨的性格品质的学科,而过去对“结果”的追求,对“思维过程”的轻视,在疲于奔命中中丢掉了。这张试卷设计考察点多指向思维过程,而非指向结果。考察学生对知识的理解情况,学生完成文字输入—信息提取—数学原型—想法输出而非数据输出的过程,从数学语言输入,最后用数学符号及文字语言输出想法。这种将思维过程显像化的考察方式,有助于实现“重理解,重过程”的学习本质。

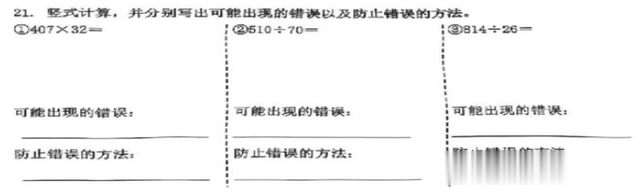

学法指导,反思总结。学习,最后指向的都是“自我学习”。反思,总结,是自我学习最重要的部分。错题小结,其实是孩子在平时学习中就会做的事(也是该做的事),用考试测形式呈现出来,是一种导向——考试不仅仅是考察评价,更有育人的功能。

这是一份具备学习功能的试卷。

一把钥匙开多把锁。以前是娃娃的学习和考试,好比手里拿着一堆钥匙,去开锁。面对一把锁,需要从一堆钥匙中找出那一把,再打开。这考的是熟练,考的是记忆,没做过题,很难开得开。所以,有的老师和有的家长会让孩子拼命刷不同的题目,相当于积攒各种各样不知会不会用到的钥匙,谁的钥匙多谁就越厉害。现在,直接明给这把钥匙就开这把锁用文字描述、举例子、分析归纳……这些高阶的方式解释为什么这把钥匙能开这把锁。这样直指“钥匙”本身的考察,对知识点考察的目的同样达到了,但免去了娃娃们,反复去开一把把锁去证明的繁复。考试的功能,也就不再只是评价、考试,而真正成为学习的重要一环。学习能力的最高阶——自学,是旧知转化成新知的能力。什么是能力?是丢掉课本后,留在生命中的东西。

这一次的讨论,能发现大家对校内数学教育的误解之深。这其实,都是时代变革与个人认知落差的原因。

包括被大量诟病的“用语文考数学”,其实也是对阅读能力的一个误解。

阅读能力,不再只是语文一个学科的任务,而是所有学科合力培养的。数学的阅读能力指向的是“信息提取—抽象分析—数学原型—解决问题—论证说理”。数学不能再让语文背锅。我们作为数学老师,也应该正视和承担起孩子读不懂题的原因——数学信息提取能力的不足,无法联想起数学原型的现状。语数学科,学科有边界,学法有同更有异,我们数学教师要从意识和方法上给孩子以帮助。

虽然,我知道,随着深圳试卷的出现,可能会出现针对这一类的刷题,娃娃们逃不脱刷题的命运。但,我还是很开心。刷这些高阶的题,直指数学核心的题,学习能力的题,总比刷可被机械替代的计算划算多了;比埋头题海打怪,一把一把攒钥匙,还不知道这钥匙有没有用,要踏实多了。

END

版权归原作者所有,侵删