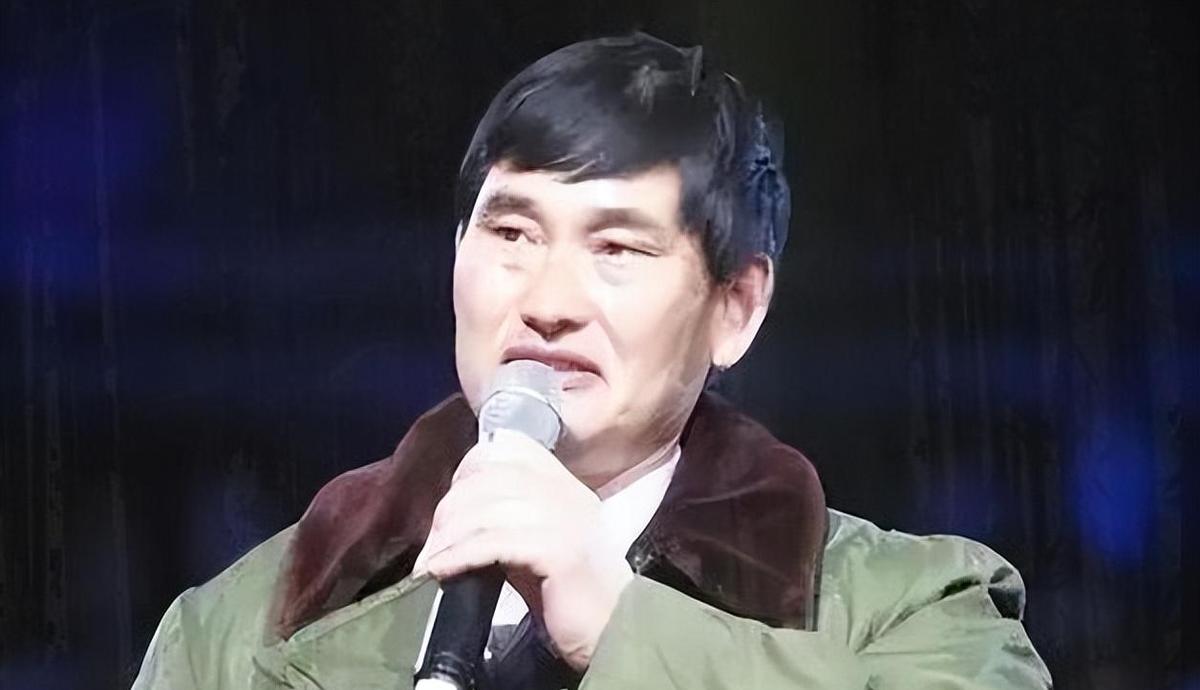

在菏泽朱楼村的玉米地里,一位中年汉子正用沾着泥土的手掌握着锄头,对着金灿灿的庄稼放声高歌。这不是电影场景,而是朱之文抖音直播间里日均200万人在线的真实画面。当娱乐圈忙着制造"破碎感""易碎感"人设时,这位农民歌手用洗得发白的军大衣,在田间地头搭建起中国最独特的露天音乐厅。

2023年《中国乡村文化消费报告》显示,乡村题材短视频日均播放量突破50亿次,其中朱之文个人IP贡献的流量占比达7.8%。这个数据背后,暗藏着都市人对文化本真的集体追寻。中国社会科学院研究员王明在最新田野调查中发现,朱之文现象实质是城市化进程中"乡愁经济"的具象化表达——那些沾着露水的玉米叶、此起彼伏的蝉鸣声,构成了都市人精神世界的解压阀。

"锄头是我的立麦,拖拉机是天然伴奏乐队。"朱之文独创的"农耕声乐体系",意外解锁了音乐传播的新范式。中国音乐学院声乐系教授李岩团队研究发现,其发声方式融合了鲁西南民间号子的胸腔共鸣与美声唱法的气息控制,这种"土洋结合"的唱法使《滚滚长江东逝水》的抖音改编版播放量突破3.2亿次,远超原版经典。

当其他草根明星忙着立"逆袭"人设时,朱之文却把"农民"身份玩出了新高度。2023年618电商节,他直播间卖出的200吨滞销红薯,不仅带动周边7个乡镇农产品销售额破千万,更催生出"朱楼村地瓜节"这个文旅新IP。北京大学光华管理学院将其编入《新媒体时代乡村经济创新案例》,指出这种"以文促农"的模式正在重塑乡村产业链。

对比同样从《星光大道》走出的阿宝,两人的发展轨迹堪称镜像。前者因"假草根"事件口碑崩塌时,朱之文却因村民直播其日常起居,意外构建起全天候的生活剧场。中国人民大学传播学系监测数据显示,围绕朱之文衍生的UGC内容日均新增5000条,这种自发性的内容共创,形成了独特的"乡村元宇宙"。

在山东理工大学乡村振兴研究所的跟踪报告中,朱楼村近三年人均收入增长380%,但更值得关注的是文化资本的增值。村里废弃小学改造成的"大衣哥音乐教室",每年接待音乐研学团队超200批次。这种从"流量变现"到"文化赋能"的转变,为乡村振兴提供了全新解题思路。

解构与重构:文化话语权的乡村觉醒朱之文现象最颠覆性的突破,在于打破了文化传播的"中心-边缘"结构。当主流娱乐圈还在争论"高级脸"标准时,田间地头的素颜直播正在重定义审美范式。复旦大学文化研究中心的监测显示,其抖音粉丝中本科学历以上占比达62%,这个数据撕碎了"土味内容=低端用户"的刻板标签。

这种文化解构在年轻群体中尤为明显。00后粉丝自发组建的"玉米地应援团",把朱之文的《农民老大哥》改编成电子音乐版,在B站创造单日百万点击。中国传媒大学流行音乐研究所指出,这种代际审美融合,标志着Z世代对文化真实性的价值回归。

更深层的变革发生在话语体系层面。朱之文与村民的日常互动直播,意外构建起新型城乡对话渠道。清华大学社会科学院调研发现,其直播间弹幕中"有机种植""非遗传承"等关键词出现频率,是其他三农账号的7倍。这种从"围观猎奇"到"价值共鸣"的转变,折射出文化话语权的深层转移。

结语在朱楼村的暮色中,朱之文结束直播前总会哼几句《在希望的田野上》。这个看似平常的收场动作,实则是场精妙的文化隐喻:当流量明星在红毯争夺C位时,真正的顶流正在田垄间谱写新时代的乡村叙事。那些沾着泥土的歌声,不仅治愈着都市人的精神内耗,更在数字时代重构着文化传播的底层逻辑。

当我们刷着朱之文帮邻居找山羊的短视频时,或许该思考这样一个问题:在算法编织的信息茧房中,究竟什么才是值得追逐的"真顶流"?答案可能就藏在那件褪色军大衣的褶皱里——在人人追求"高级感"的时代,最打动人心的恰恰是那份笨拙的真实。这种真实,正在唤醒一场静默的乡村文艺复兴。