看到清朝的庙号争议,真是让人忍不住感叹,历史这锅瓜真是越吃越大啊!

今日我们就要聊聊皇帝的庙号,尤其是清朝那些特别的名字,背后有着怎样深刻的历史考量和争议。

庙号的本质是对皇帝尊崇与历史传承的体现。

自古以来,庙号是皇帝去世后,在庙宇中祭祀时所用的名字,通常与其功绩与庙号相结合。

这种命名方式不仅是对人格的极大尊重,也是历史延续的一部分。

不同朝代对庙号的使用各有特色,然而清朝的庙号制度却异常复杂。

清朝皇帝的庙号,常常因为国家政治、社会状况、甚至个人性格等原因而出现了明显的不一致和混乱。

在清朝,庙号的选择往往和皇帝的个人偏好及政绩呈现出微妙的关系。

例如,福临的庙号是“世祖”,意指他是清朝在中国大地上开创了盛世的先驱。

看似光鲜,却难掩争议。

有人认为,福临一生的作为难以与“世祖”相匹配,许多历史学家指出他的统治期间并没有什么重大的成就。

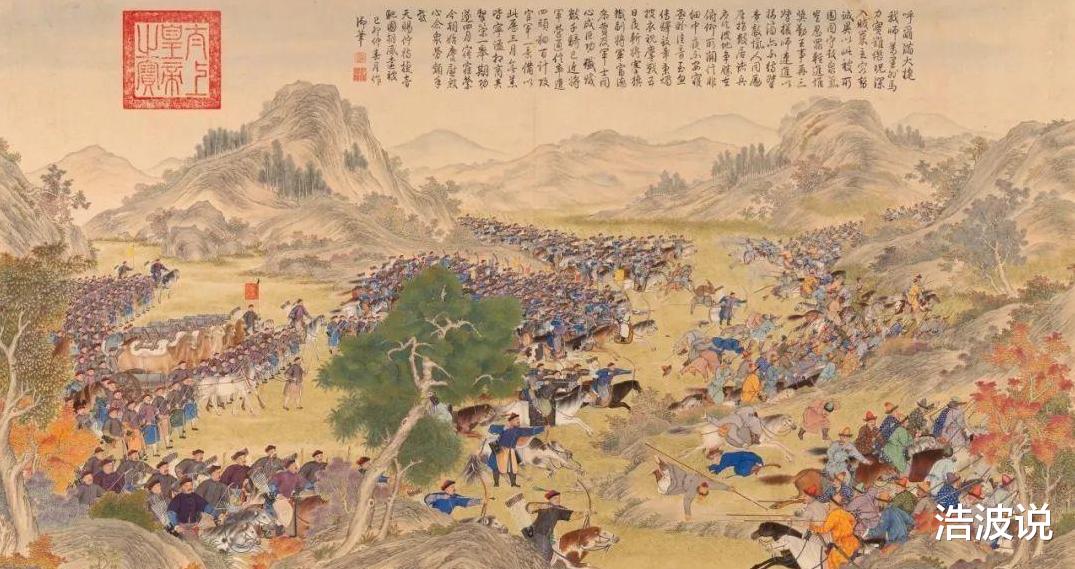

反观康熙,却获得了“圣祖”这一头衔,但是从历史层面看,他确实做出了许多功绩,扩展了清朝的疆域,也推动了文化的繁荣。

这一庙号的设定仿佛成了一种历史的悖论,让人对于功绩与评价的关系产生深思。

更让人瞩目的是,三国时期的庙号与清朝的对比。

三国的庙号较为简单明了,往往反映了清楚的功绩和历史地位。

清朝的庙号背后,却隐藏着更复杂的权力斗争和社会期望。

比如说,清初时,身处动荡的福临,如何能够正面被称为“世祖”?

而一旦庙号被指定,就会影响后世对其的称谓与评价,造成极大的历史误解。

庙号不仅是历史的延续,它还成为了当代我们评判历史的重要依据。

通过庙号,我们似乎能窥见历史人物的真实面貌和王朝的治乱兴亡。

历史的编纂者和后来的学者,往往因为庙号的设定而得以进行更深层的解析和评价。

如今,许多年轻人或许对历史了解不多,但“康熙大帝”、“世祖福临”等名号,在潜移默化中影响他们对清朝的看法。

这种庙号的权威感与历史使命感,依旧在延续,也在不断启示着我们。

历史的真实往往并不如我们想象的那么简单。

庙号所罗列的光环背后,是否隐藏着许多不为人知的故事?

在这争议中,我们看到的不仅是简单的荣耀,更是一段段历史的叙述与编纂。

每一个庙号的背后,都是无数历史细节的汇聚,构成了我们今天理解历史的拼图。

总而言之,清朝的庙号问题不仅是简单的名称争论,更是一场对历史责任和评价的深刻反思。

面对庙号的设定和历史的角度,我们不妨放下成见,追溯那些被历史遗忘的真实故事。

历史的深邃不仅在于功绩的记载,更在于那些细腻的人性与情感。

希望我们在品味历史的同时,能够更加理解和宽容,发现那一份埋藏在尘埃中的智慧。