清代各府教授的品级为正七品,与外县知县同等,那么在级别相同的情况下,府教授和知县的含金量哪个更高呢?可能有很多读者对这个问题还不太清楚,本期内容御史就来重点讲一讲清代的教职系统。

清代地方官制中,教育与漕运、河道、盐政一样都是属于单独的系统,不受地方长官的节制和约束。所以与府州县正印官相比,教官具有以下几个方面的特征:

其一、受学政单头领导,府州县教官互不隶属地方行政官员的领导关系是督抚领导二司,二司领导道府,道府领导州县,实行的是逐级领导和多头领导制。就拿知县来说,既要受知府的约束,同时还要受到督抚的约束。

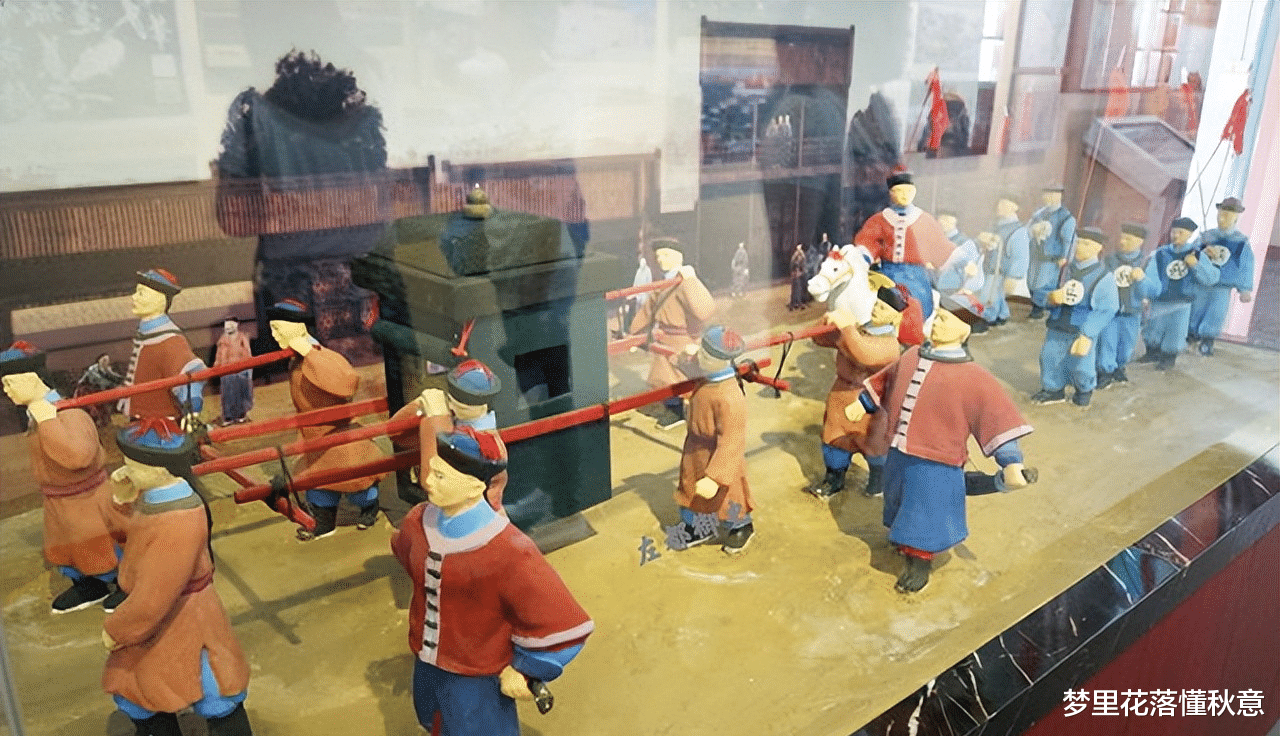

各省教育系统中,以提督学政为最高长官。学政的任职资格较高,一般为进士出身的侍郎、京堂、翰林、詹事、科道以及部属官充任,各带原衔之品秩,任期为三年,正常情况下学政不连任。

省一级的教育长官只设学政一缺,全国的学政除了江苏学政驻守江阴县、安徽学政驻太平府、陕西学政驻三原县外,其他都驻省城,统筹一省之教育、科举、学校事务。

学政有单独的衙署办公,也不设额外的佐杂官,只有书吏协助办理事务,其性质与总督、巡抚类似,在清代的地方官制中,学政也属于一方大吏,地位仅次于督抚。

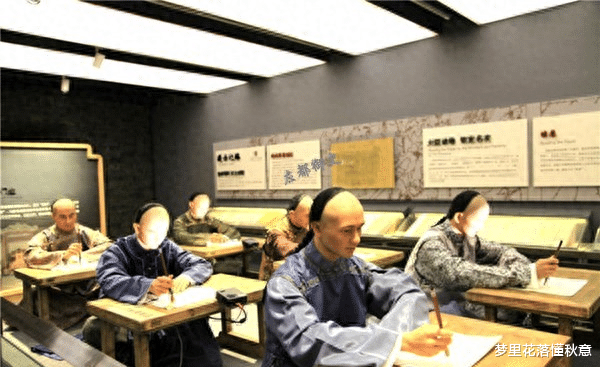

学政以下就是府、州、县教官。需要注意的是,府州县学教官的分类也较为单一,府长官为“教授”,州长官为“学正”,县长官为“教谕”;长官之下只设“训导”,无其他杂职官。

教授、学正、教谕皆为额设一人。根据《大清会典》的记载,全国共设府教授190人,州学正210人,县教谕1105人,各级训导1512人。

府教授为正七品,州学正和县教谕为正八品,按清代官制,教授与学正、教谕不是上下级关系,都是直接向学政负责。不过在晋升方面又规定,教授出缺,学正和教谕为第一候选人。

教育关乎国家根本,朝廷向来对教官的任职资格较为慎重。正常的行政系统官出身有正途、异途之分,也有科甲与非科甲之分,官员出身层次多样化。

州学正和县教谕规定必须是科甲出身的进士、举人,哪怕是岁贡、优贡也没有资格参与铨选。

但是在具体执行过程中,进士出身者一般不会选择当教官,这是因为教官在地方影响力不如行政系统官。所以康熙朝出台规定,凡是进士出身者,只要愿意出任教职,吏部就可以马上安排实缺,不用候补。从清代的情况来看,学正、教谕99%都由举人充任。

府教授正常情况下是由学正、教谕升任,正常情况下不直接授予初入仕途者,这一点与知府类似,通常都是由知州、知县一步步升上来的。

训导的任职资格相对较低,品级为从八品,例由岁贡生除。岁贡生尽管不属于科甲出身,但也是妥妥的正途。至于其他异途出身者,可以充知州、知县,但因其学历要求,规定不得担任教职。

其三、仕进方面会有诸多限制教官的岗位职责比较简单,只负责教育、学校事务,行政经验比较缺乏。所以教官升任一般也都在本系统内逐级晋升,如训导升教谕、学正,教谕、学正升教授。

但是地方教职中教授已经是最高品了,如果任上政绩突出,也得到学政的推荐,那么也是可以升任行政官员的。

会典和吏部则例中也明确规定:各府教授考核优异,应升国子监监丞、国子监博士、翰林院典簿及外县知县。

清代的官制是历朝历代最成熟的,任何一个职务只要升迁,都必须在数个法定岗位中按顺序铨选。府教授晋升,虽然有升任知县的机会,但是知县却非首选项,只排在最后。

比如知县出缺,例由京县县丞、汉军七品笔贴式、京府经历、按察司经历、布政使都事、盐运司经历、直隶州州判、州判、按察司知事、外府经历、外县县丞、京府教授、外府教授、州学正、县教谕、布政司大使、盐课司大使等升任。

也就是说,知县出缺后,吏部会按照候补官员名单挨个铨选,以“排名优先”的原则放缺,如果排在前面的都没选上,或者说没有人参加竞争的情况下,才会轮到教授和学正、教谕。但是这种情况很少出现,教官升任知县的概率也极低。

事实上,让教官充任行政正印官,在专业上也不对口,不符合正常的人事程序。原因也很简单,教官对地方事务缺乏工作经验,充任知县会有一定的风险。加上行政官员主管钱粮、刑名,同样的品级下地位都会高于教官。

可以看出,同样都是正七品,府教授的地位不如知县,而且教授升任知县还有一定的难度。

市教育局长当然不如县委书记