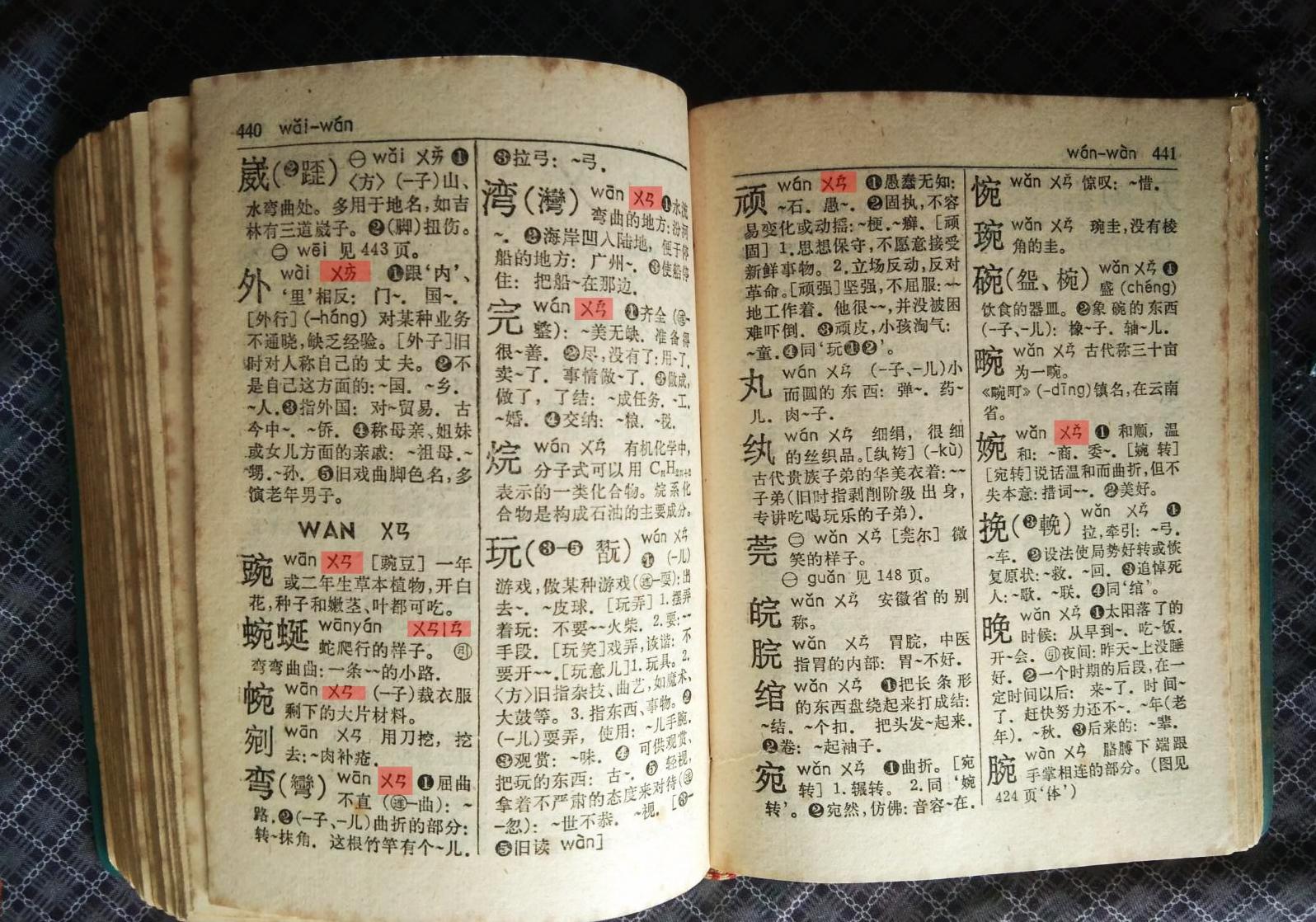

记得小时候在课堂上,老师教大家怎么查字典时,同学们对字典里的那些奇怪符号总是感到好奇。

很多学生都会困惑地发问:“这几个‘ㄅㄆㄇㄈ’到底是什么意思?”老师们通常笑而不答,只是叫我们好好记住,查字词时要用。

这些符号看上去既神秘又有点搞笑,但谁能想到,它们背后竟藏着一段悠久的历史故事。

这些符号最早可以追溯到上个世纪初。

当时的中国,汉字意形化严重,而拼音作为新兴事物还未普及。

各地方言差异巨大,学生们都面临着同样的问题:怎么发音?

语音如何统一?

所以,早在1913年,北洋政府决定召开“读音统一会”,希望通过这一会议解决语音统一的问题。

经过3个多月激烈讨论,这才有了“注音字母”的正式出台。

也就是说,“ㄅㄆㄇㄈ”其实是我们今天汉语拼音b、p、m、f的前身。

20世纪初注音字母的统一与推广大学时代,我曾跟随教授深入了解过注音字母的推广过程。

教授讲述的那一幕幕,让我仿佛置身历史现场。

那时,社会上的语言专家们展开了一场头脑风暴,他们集合在一起,为注音字母方案的确定吵得不可开交。

北方人主张以北京话的发音为标准,南方人则力求保留自身方言的特色。

这场南北之争,可以说是中国语言发展史上的一大看点。

经过激烈讨论后,原定的“国定读音”中,共审定了39个注音字母。

随后,这种注音字母便开始在全国推广。

从此,学校里的语文教科书上,这套符号占据了重要的位置,学生们开始学习使用它们来拼读汉字。

尽管在随后的几十年里,注音字母几经修改,甚至最终被汉语拼音方案所替代,但它们的影响至今仍未消散。

南北方音系争议,这些字母如何确定下来?

读音统一会上争论最激烈的,要数是否采用“入声”和“浊音”这两个发音特征。

对于南方方言保留较多的这些特征,北方代表们进行了一番“扫荡式”的批驳。

而南方代表们力主保留这些独特的语音符号,认为如果完全采用北方话作为标准,南方人用惯的那些发音岂不是要被强制改掉?

回到教室时,教授以一个小故事结尾。

他提到,当时有位代表在发言时用的是苏北方言,结果被另一位听众误认为是在骂他。

误会产生的瞬间,几乎引发了一场冲突,最后人群里一片混乱。

听到这里,同学们都哄堂大笑,但也不由感叹,这些语言学家的讨论有多么不易。

最终,读音统一会决定用“折中”的办法,承认入声字,但简化浊音的用词。

注音符号在台湾的延续使用令人意想不到的是,这些“注音字母”在汉语拼音方案推出后虽逐渐退出大陆的教学系统,但却在台湾得到了保留和延续。

台湾一直沿用注音符号来教学生普通话,直到今天,在台湾初级语文学习中,小学生仍会背诵这些有趣的符号。

让我印象深刻的一次旅行经历是在台湾,当地的小学生热情地向我展示他们的课本,里面满是注音符号。

我说:“这些符号大陆已经不用了,你们还在学?”学生们自豪地告诉我,这套符号简单易学,且有助于理解汉字的发音,不想丢弃。

注音符号已经成为台湾儿童学习汉字发音的基础工具,解决了不少孩子学习汉字发音的难题。

注音字母的历史与价值最终,我想起初中老师曾和我们讲解过这些符号的历史和来源。

当年汉字的研究者、政府官员们日日争吵不休,才确定了这么一套“注音字母”方案。

今天,这些符号不仅仅是简单的发音工具,也代表了一个时代的努力和各方知识分子的智慧结晶。

抛开地域和方言的限制,它们让汉字走向共同的语音标准。

结论:语言是沟通的桥梁故事讲到这里,也许你和小时候的我一样,对这些神秘符号充满了全新的认识。

这些看似复杂的字母背后,不仅有历史的沉淀,还有不同地区文化的影子。

它们曾是多地人的语音桥梁,跨越方言障碍,统一汉字发音,让我们的交流更加顺畅。

在这个过程中,我们不难看到:语言并不是死板的符号和发音规则,它有着生命和活力。

正因如此,我们才能不断找到更实用、更有效的文字工具。

希望每一位读者都能从中感受到语言的魅力,不仅是一种沟通方式,更是连接你我心灵的桥梁。

在这片历史的土地上,我们总能找到情感交融的故事。