凌晨四点的北京,夜幕低垂,寒意袭人。天安门广场上,除了几盏昏黄的路灯,几乎看不到其他光亮。然而,就在这静谧的黑暗中,一项庄严而神圣的工作正在悄然进行——毛主席画像的又一次更新。

巨大的旧画像缓缓降下,每一寸画布都承载着岁月的痕迹,也记录着几代人的记忆。而此时,一幅崭新的画像已准备就绪,即将在晨曦中再次升起,继续注视着这个国家和人民。

你或许会问,不就是换张画吗?至于这么大费周章?

还真不是!

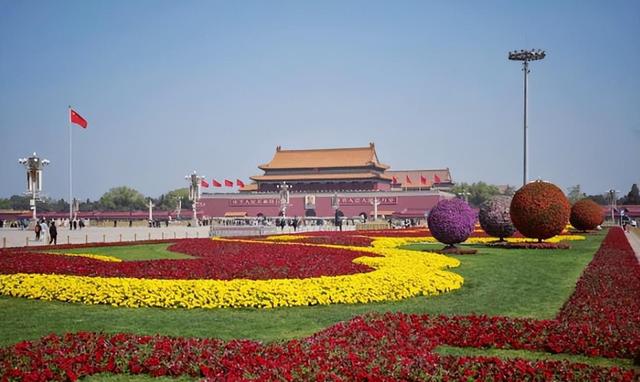

这可不是你家客厅里换幅装饰画那么简单。天安门城楼上的毛主席画像,从1949年开国大典上的首次亮相,到如今的每一次更新,都牵动着无数中国人的心。它早已超越了一幅肖像画的范畴,成为了一种象征,一种信仰,一种精神的传承。

从开国大典到改革开放:画像见证时代变迁

1949年10月1日,开国大典。当毛主席站在天安门城楼上,向全世界庄严宣告“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”时,一面巨幅的毛主席画像也随之在天安门城楼上徐徐升起。

那是开国元勋周恩来总理亲自挑选的照片,照片上的毛主席,目光坚定,神采奕奕,充满了革命者的自信和豪迈。这幅画像的出现,不仅宣告了新中国的诞生,也象征着中国人民从此站起来了,开启了民族复兴的新纪元。

当时的中国,百废待兴,这幅画像的绘制和悬挂,其难度可想而知。没有先进的设备,没有充足的材料,一切都要从零开始。为了赶在开国大典前完成任务,无数的艺术家、工人、解放军战士夜以继日地工作,克服了难以想象的困难,终于让这幅凝聚着全国人民希望的画像,如期出现在了天安门城楼上。

开国大典上的这幅画像,成为了新中国的第一面国旗,也成为了亿万中国人民心中永恒的记忆。

随着时间的推移,画像的材质和绘制工艺也在不断改进。从最初的绸布画像,到后来的玻璃钢画像,再到如今的铜胎画像,每一次更新换代,都凝聚着科技的进步和时代的变迁。而画像的尺寸也在不断调整,从最初的4.6米高、6米宽,到如今的6米高、4.6米宽,更加突显出毛主席的伟岸形象。

改革开放后,中国进入了快速发展的轨道,社会面貌日新月异。为了适应时代的发展,毛主席画像的更新频率也逐渐加快。每一次更新,都力求更加传神地展现出毛主席的伟人风范,同时也体现出中国社会的发展进步。

比如,改革开放初期的画像,更加注重表现毛主席的亲切和慈祥,以此来拉近与人民群众的距离,传递改革开放的决心和信心。而随着中国经济的腾飞,画像中的毛主席则更显威严和庄重,彰显出中国在国际舞台上的自信和担当。

科技与匠心:画像更新背后的故事你或许会想,现在科技这么发达,换个画像还不是分分钟的事?

别看只是换张画,背后可是一场集科技与匠心于一体的“大工程”。

首先,画像的绘制可不是随便找个画家就能完成的。参与画像创作的团队,都是经过层层选拔的绘画精英,他们不仅要具备高超的绘画技艺,更要对毛主席的生平事迹和精神风貌有着深刻的理解。

在绘制过程中,他们需要参考大量的历史照片和影像资料,力求精准地还原毛主席的每一个神态和细节。据说,光是画像中毛主席的眉毛,就反复修改了不下几十次,才最终确定下来。

其次,画像的材质和制作工艺也是极其讲究的。为了保证画像能够经受住风吹日晒的考验,使用的材料都是经过特殊处理的。比如,现在的画像采用的是铜胎,具有耐腐蚀、抗老化的特点,可以长时间保持画面的鲜艳色彩。

而画像的安装过程更是充满了挑战。巨大的画像,重达数吨,需要动用大型起重设备才能完成。而且,安装过程中还要保证画像的水平和垂直度,任何一点偏差都可能会影响最终的效果。

所以,每一次画像的更新,都是一次科技与匠心的完美结合,凝聚着无数人的智慧和汗水。

人民的注视:画像承载着情感与期许天安门城楼上的毛主席画像,从来都不只是一幅简单的肖像画,它更像是一面镜子,映照出几代中国人的情感与期许。

对于经历过革命战争年代的老一辈人来说,毛主席是带领他们翻身解放的伟大领袖,是他们心中永远的红太阳。他们亲眼见证了新中国的成立,也亲身感受到了毛主席时代的激情燃烧和艰苦奋斗。

每当他们来到天安门广场,抬头仰望那幅熟悉的画像,就仿佛回到了那个激情澎湃的年代,心中充满了自豪和感动。他们会驻足凝视,会默默敬礼,会向孩子们讲述那些峥嵘岁月的故事,将对毛主席的崇敬之情,一代代传承下去。

而对于改革开放后成长起来的年轻人来说,毛主席是历史书上的伟人,是他们了解中国近现代史的重要窗口。他们没有经历过那个特殊的年代,但他们从父辈的讲述中,从历史的记载中,感受到了毛主席的伟大功勋和人格魅力。

他们会好奇地询问画像背后的故事,会认真地研读毛主席的著作,会在网络上发表自己的观点和看法。他们用自己的方式,表达着对毛主席的敬仰之情,也展现出新一代年轻人对历史的尊重和对未来的思考。

当然,对于毛主席的评价,社会上也存在着不同的声音。有人质疑他的某些政策,有人批评他的个人崇拜,但不可否认的是,毛主席在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔,他的思想和精神,依然影响着中国。

而天安门城楼上的那幅画像,就像是一个时代的坐标,提醒着我们勿忘历史,不忘初心,继续前行。

时代的坐标:画像指引着未来方向

时代的坐标:画像指引着未来方向天安门城楼上的毛主席画像,不仅是历史的见证,更是未来的方向。

从新中国成立之初的百废待兴,到改革开放后的经济腾飞,再到如今的迈向中华民族伟大复兴,中国经历了翻天覆地的变化。而每一次的变化,都离不开中国共产党的领导,离不开毛主席思想的指引。

毛主席思想的核心是实事求是,群众路线,独立自主。这些思想,在不同的历史时期,都发挥了重要的指导作用,也将在未来的发展道路上,继续指引着我们前进。

比如,面对当前复杂的国际形势和艰巨的改革发展任务,我们更要坚持实事求是,一切从实际出发,制定正确的路线方针政策;要坚持群众路线,相信人民群众的力量,依靠人民群众的智慧,不断汇聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴力量;要坚持独立自主,坚定不移走中国特色社会主义道路,创造更加美好的未来。

当然,时代在发展,社会在进步,我们不能墨守成规,也不能食古不化。我们要用发展的眼光看待毛主席思想,结合新的时代条件和实践要求,不断赋予其新的内涵,使其更好地服务于中国的发展。

画像与时代同行:精神的传承永不褪色

画像与时代同行:精神的传承永不褪色天安门城楼上的毛主席画像,历经风雨,依然鲜艳如初。它见证了新中国的诞生,见证了改革开放的伟大征程,也必将见证中华民族伟大复兴的最终实现。

每一次画像的更新,都是对历史的致敬,对未来的期许。它提醒着我们,不忘初心,牢记使命,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

未来,随着科技的进步,画像的材质和更新方式可能会发生变化。或许会采用更加耐用的材料,或许会引入AR技术,让画像更加“活灵活现”。但无论怎样变化,画像背后的精神内核,永远不会改变。

那是一种对领袖的敬仰,对历史的尊重,对未来的期盼。

那是一种自力更生、艰苦奋斗的精神,是一种为人民服务的宗旨,是一种实现中华民族伟大复兴的信念。

这,就是天安门城楼上的毛主席画像,所承载的永恒的精神力量。

信源:天安门广场的这些故事,你知道吗?.——北京旅游发展委员会官方网站