杨义臣,这位在隋朝历史上留下深刻印记的人物,本姓尉迟 ,是鲜卑族后裔,出生于代郡(今山西省代县)的一个显赫将门之家。他的父亲尉迟崇,在北周时期就担任仪同大将军这一要职,肩负着率兵镇守恒山的重任 。当时,杨坚担任定州总管,尉迟崇独具慧眼,看出杨坚相貌不凡、气质出众,认定他日后必成大器,于是常常主动与杨坚结交,而杨坚也对尉迟崇的赏识与结交深感欣慰,二人往来密切,关系十分亲近。

大象二年(580 年),政治局势风云突变,杨坚担任北周丞相后,尉迟迥起兵发动叛乱。尉迟崇与尉迟迥虽为同族,但他深知大义,毅然与叛军划清界限。为表明自己的立场和忠心,他主动将自己囚禁于狱中,并派人前往京城向杨坚请罪。杨坚对尉迟崇的忠诚之举大为赞赏,不仅下书慰问,还让他乘坐驿车迅速返回朝廷,此后更是将他时刻安置在自己身边,委以重任。

杨坚取代北周建立隋朝后,论功行赏,封尉迟崇为秦兴县公爵。然而,命运对尉迟崇一家颇为残酷,不久后,尉迟崇在随行军总管达奚长儒抗击突厥的周盘之战中,奋勇杀敌,最终力战而死 ,为隋朝稳定北部边境形势付出了生命的代价。

此时,杨义臣尚年幼,父亲的离世让他成为了孤儿。但杨坚念及与尉迟崇的深厚情谊,以及尉迟崇对自己的忠诚和为隋朝所做的贡献,将杨义臣接入宫中抚养。在宫中,杨义臣接受了良好的教育和培养,他虽年纪轻轻,却展现出了超越常人的沉稳与坚毅。不满二十岁的他,便奉诏担任千牛卫侍卫,负责皇帝的安全保卫工作。在担任侍卫的数年时间里,他兢兢业业,恪尽职守,深得杨坚的喜爱与信任,杨坚也给予了他丰厚的赏赐。

有一次,杨坚在与群臣闲谈时,回忆起过去的峥嵘岁月和那些并肩作战的朋友,目光落在了杨义臣身上,不禁感慨万千,长叹不已。他深知尉迟崇的功绩和忠诚,为了表彰尉迟崇的忠义之举,同时也为了给予杨义臣更好的未来,杨坚特意下诏:“朕受命之初,群凶未定,明识之士,有足可怀。尉迟义臣与尉迟迥,本同骨肉,既狂悖作乱邺城,其父崇时在常山,典司兵甲,与迥邻接,又是至亲。知逆顺之理,识天人之意,即陈丹款,虑染恶徒,自执有司,请归相府。及北夷内侵,横戈制敌,轻生重义,马革言旋。操表存亡,事贯幽显,虽高官大赏,延及于世,未足表松筠之志,彰节义之门。义臣可赐姓杨氏,赐钱三万贯,酒三十斛,米麦各百斛,编之属籍,为皇从孙。” 这道诏书不仅赐予杨义臣国姓 “杨”,给予他丰厚的物质赏赐,还将他编入杨氏家谱,认作自己的堂孙 。这对于杨义臣来说,无疑是一种至高无上的荣耀,从此,他便以杨义臣的身份,开启了自己波澜壮阔的人生旅程 。不久之后,杨义臣被任命为陕州刺史,正式踏上了仕途,开始在政治舞台上崭露头角。

崭露头角,初显锋芒

在隋朝初期,北方的突厥一直是隋朝的心腹大患,他们时常侵扰隋朝边境,烧杀抢掠,无恶不作,给边境百姓带来了沉重的灾难,也严重威胁着隋朝的国家安全和稳定。年轻的杨义臣迎来了他人生中的第一次重大考验 —— 抗击突厥。

开皇十九年(599 年),突厥达头可汗率领大军进犯隋朝边境,其势汹汹,不可一世。隋文帝杨坚深知此次突厥来犯非同小可,必须派遣得力将领前去抵御。经过深思熟虑,他将目光投向了杨义臣,任命他为行军总管,率领三万步骑兵前往抗击突厥。接到命令的杨义臣,深知此次任务艰巨,但他毫不畏惧,毅然肩负起保家卫国的重任,踏上了征程。

杨义臣率领着隋军,一路疾驰,迅速抵达了白道。在这里,他们与突厥军队遭遇。只见突厥骑兵漫山遍野,尘土飞扬,他们骑着高大的骏马,手持锋利的兵器,发出阵阵呐喊,试图从气势上压倒隋军。然而,杨义臣并没有被突厥的气势所吓倒,他镇定自若地站在阵前,仔细观察着突厥军队的阵势和动向。他深知,突厥骑兵机动性强,擅长长途奔袭和野外作战,但他们的纪律性相对较差,战术配合不够默契。而隋军则以步兵为主,虽然机动性不如突厥骑兵,但在组织纪律和战术配合方面有着明显的优势。

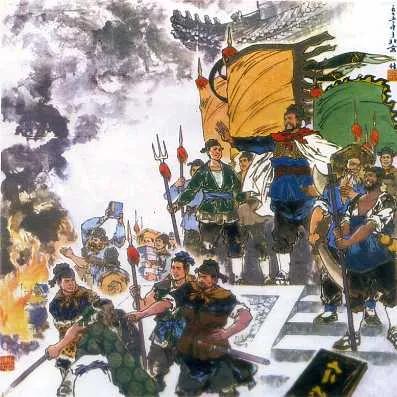

杨义臣根据双方的特点,制定了一套周密的作战计划。他先命令一部分步兵结成紧密的方阵,手持长枪和盾牌,组成一道坚固的防线,抵御突厥骑兵的冲击。同时,他又挑选了一批精锐的骑兵,埋伏在方阵两侧,等待时机发动突袭。战斗打响后,突厥骑兵如潮水般向隋军阵地冲来,他们挥舞着兵器,疯狂地砍杀着隋军士兵。隋军士兵则紧紧地守住方阵,用长枪和盾牌奋力抵挡着突厥骑兵的进攻。一时间,战场上喊杀声震天,刀光剑影闪烁,双方展开了激烈的厮杀。

就在双方激战正酣的时候,杨义臣看到时机已到,他果断地挥动手中的令旗,发出了进攻的信号。埋伏在方阵两侧的隋军骑兵如猛虎出山般冲了出来,他们从侧翼向突厥骑兵发起了猛烈的攻击。突厥骑兵万万没有想到隋军会有这一招,顿时阵脚大乱,陷入了混乱之中。杨义臣见状,立即率领着主力部队发起了全面反击。隋军士兵们士气大振,他们奋勇杀敌,如同一把把利刃,狠狠地插入了突厥军队的心脏。

在杨义臣的指挥下,隋军紧密配合,相互支援,逐渐占据了上风。突厥骑兵在隋军的猛烈攻击下,纷纷溃败逃窜。杨义臣乘胜追击,率领着隋军一路追杀,将突厥军队赶出了隋朝边境。这一战,杨义臣以少胜多,大破突厥,展现出了卓越的军事才能和指挥能力。他的威名也因此传遍了整个隋朝,成为了人们心目中的英雄。

然而,突厥人并不甘心失败,仅仅过了一年,也就是开皇二十年(600 年),他们再次卷土重来,进犯隋朝边塞。雁门、马邑等地的边城首当其冲,遭到了突厥人的疯狂侵略。突厥骑兵在边境地区烧杀抢掠,无恶不作,百姓们深受其害,生活在水深火热之中。

面对突厥的再次进犯,杨义臣再次临危受命,率军出击。他深知突厥人的狡猾和凶残,因此在出征前,他做了充分的准备。他仔细研究了突厥人的战术和特点,制定了详细的作战计划。同时,他还对士兵们进行了严格的训练,提高了他们的战斗素质和战斗意志。

杨义臣率领着隋军,迅速向边境地区进发。一路上,他不断派出侦察兵,了解突厥军队的动向和位置。当得知突厥军队在雁门一带活动时,他立即率领部队向雁门赶去。在雁门,杨义臣与突厥军队展开了一场激烈的战斗。突厥骑兵凭借着他们的机动性和战斗力,向隋军发起了一轮又一轮的攻击。然而,杨义臣指挥若定,他率领着隋军士兵,顽强地抵抗着突厥骑兵的进攻。他不断调整着作战策略,根据战场形势的变化,灵活地运用各种战术,给突厥军队以沉重的打击。

经过一番激烈的战斗,突厥军队终于抵挡不住隋军的进攻,开始向后败退。杨义臣见突厥军队败退,并没有轻易放过他们。他决定乘胜追击,彻底消灭突厥军队的有生力量。于是,他率领着隋军,一路追击,一直追到大斤山。在大斤山,杨义臣终于追上了突厥军队。此时,太平公史万岁也率领着大军赶到了。杨义臣与史万岁会师后,双方决定联手出击,共同对抗突厥军队。

在杨义臣和史万岁的指挥下,隋军士气大振,他们向突厥军队发起了最后的总攻。突厥军队在隋军的两面夹击下,顿时陷入了绝境。他们纷纷放下武器,向隋军投降。这一战,杨义臣与史万岁大败突厥兵,阵斩突厥上万士兵,取得了一场辉煌的胜利。这场胜利,不仅有效地遏制了突厥的进犯,保卫了隋朝边境的安全,也为杨义臣的军事生涯增添了浓墨重彩的一笔。

炀帝即位,屡立战功

仁寿四年(604 年),隋文帝杨坚驾崩,隋炀帝杨广即位,隋朝的政治格局迎来了新的变化。然而,新帝登基之初,便面临着一场严峻的挑战 —— 汉王杨谅在并州起兵反叛。杨谅是隋文帝杨坚的第五子,他自恃手握重兵,又对杨广的即位心怀不满,于是妄图通过叛乱夺取皇位 。

当时,代州总管李景被汉王杨谅的部将乔钟葵紧紧包围,形势岌岌可危。隋炀帝杨广深知情况紧急,立即下诏命令杨义臣前去救援李景。杨义臣接到命令后,不敢有丝毫懈怠,他率领着两万骑兵步兵,趁着夜色从西陉出发,一路疾驰。经过一夜的急行军,天亮时,他们已经赶了几十里路。

乔钟葵得知杨义臣人马不多,心中暗自得意,认为这是一个消灭隋军的好机会,于是倾巢而出,准备与杨义臣决一死战。乔钟葵的副将王拔,是一员猛将,他骁勇无敌,尤其擅长使用长矛,而且箭术高超,很难射中他。在战场上,王拔常常带领着几个骑兵冲锋陷阵,如入无人之境,给隋军造成了很大的威胁。

杨义臣深知王拔的厉害,心中十分担忧。为了找到能够抵挡王拔的人,他在军中发布招募令。车骑将军杨思恩见此,主动请战,愿意与王拔一决高下。杨义臣见杨思恩气概雄伟,眼神中透露出坚定和勇气,心中不禁对他赞赏有加,于是赐给他一杯酒,为他壮行。

杨思恩接过酒杯,一饮而尽,然后将酒杯往地上一丢,翻身上马,朝着王拔的方向冲了过去。他纵马疾驰,手中的兵器挥舞得虎虎生风,转眼间便冲入了敌阵。王拔见有人冲了过来,也毫不畏惧,他拍马迎上,与杨思恩展开了激烈的厮杀。两人你来我往,互不相让,一时间难分胜负。

然而,王拔毕竟是一员久经沙场的猛将,他的战斗经验十分丰富。在经过一番激烈的交锋后,杨思恩渐渐落入了下风。他两次冲锋都未能取胜,反而身上多处受伤。但杨思恩并没有退缩,他咬紧牙关,继续与王拔战斗。杨义臣见杨思恩情况危急,又挑选了十几名骑兵,让他们前去支援杨思恩。

得到支援的杨思恩,精神为之一振,他再次鼓足勇气,奋力冲杀。在骑兵的配合下,他杀了几个叛军,终于冲到了王拔的军旗下。王拔见杨思恩竟然冲到了自己的面前,心中大怒,他挥舞着长矛,向杨思恩发起了疯狂的攻击。杨思恩毫不畏惧,他与王拔展开了殊死搏斗。两人短兵相接,你来我往,战斗异常激烈。

就在这时,杨思恩的随从骑兵因为畏惧王拔的勇猛,竟然纷纷后退。失去了骑兵的支援,杨思恩陷入了孤立无援的境地。王拔趁机发动攻击,一枪刺中了杨思恩。杨思恩顿时口吐鲜血,从马上坠落下来,壮烈牺牲。

王拔见杨思恩已死,乘胜进军,率领着叛军向杨义臣的部队发起了猛烈的攻击。杨义臣的部队抵挡不住叛军的进攻,被迫败退了十几里。杨义臣见此情景,心中悲痛万分,他派人赎回杨思恩的尸体,望着杨思恩那满是鲜血的面容,不禁放声痛哭。全军将士看到杨思恩的尸体,也都悲痛不已,纷纷流下了眼泪。

为了惩罚那些临阵退缩的随从骑兵,杨义臣下令将他们全部腰斩。他深知,只有严肃军纪,才能激励士兵们的斗志。然而,此时杨义臣也意识到,自己的兵力实在太少,如果正面与叛军交锋,很难取得胜利。于是,他决定采用计策,出其不意地打击叛军。

杨义臣把军中的牛和驴子全部集中起来,总共有几千头。他又命令几百名兵卒,每人拿一个鼓,偷偷地把牛和驴子赶到山谷里。一切准备就绪后,杨义臣等待着时机的到来。到了傍晚,吃了晚饭,杨义臣再次与乔钟葵交战。两军刚一交手,杨义臣就命令驱赶牛和驴子的兵卒疾速前进。一时间,山谷中战鼓震天,尘埃弥天。

乔钟葵的军队听到鼓声和看到漫天的尘埃,以为是隋军的伏兵突然发动了攻击,顿时惊慌失措,阵脚大乱。杨义臣见此情景,心中大喜,他立即纵兵反击,向叛军发起了猛烈的攻击。叛军在隋军的攻击下,纷纷溃败逃窜。杨义臣乘胜追击,大破乔钟葵的部队,成功地解了代州之围。

这场战役,杨义臣以少胜多,充分展现了他卓越的军事才能和指挥智慧。战后论功行赏,杨义臣因战功卓著,被升为上大将军,隋炀帝还赏赐给他 “物二千段,杂彩五百段,女妓十人,良马二十匹” ,并任命他为相州刺史。

此后,杨义臣的军事生涯继续书写着辉煌的篇章。大业五年(609 年),他随隋炀帝征讨吐谷浑。在这场战役中,隋炀帝命令杨义臣驻军于琵琶峡,他的军营相连达八十里,南接元寿,北连段文振,将吐谷浑国主包围在覆袁州。杨义臣在战场上表现出色,他指挥着部队,与其他将领紧密配合,给吐谷浑军队以沉重的打击,为隋朝拓展领土、巩固边疆做出了重要贡献。

大业八年(612 年),杨义臣又随隋炀帝征讨辽东。他率领着军队直指肃慎道,一路上势如破竹,迅速抵达了鸭绿江。在这里,他与高句丽的名将乙支文德展开了激烈的交锋。杨义臣每次都身先士卒,冲锋在前,他的勇猛和果敢激励着士兵们的士气。在一天之内,他就取得了七次胜利,令高句丽军队闻风丧胆 。然而,在与其他军队协同作战时,由于各种原因,他们遭遇了失败,杨义臣也因此受到责罚,被罢免了职务。但他的军事才能和忠诚得到了隋炀帝的认可,不久后他又复职。

大业九年(613 年),隋炀帝再次任命杨义臣为副将,与大将军宇文述一起进攻平壤。当他们行军到鸭绿江时,却碰上了杨玄感作乱。杨玄感是隋朝礼部尚书杨素之子,他趁着隋炀帝亲征高句丽,国内空虚之际,在黎阳起兵造反,围攻东都洛阳。隋炀帝得知消息后,大惊失色,他深知洛阳的重要性,于是立即下令各路大军班师回朝,救援洛阳。杨义臣也不得不放弃进攻平壤的计划,随大军返回。回到国内后,杨义臣代理赵郡太守,负责平定当地的叛乱,稳定局势 。

力挽狂澜,却遭猜忌

然而,隋朝末年,隋炀帝的暴政使得民不聊生,各地农民起义如星火燎原般爆发,隋朝的统治摇摇欲坠。在这风雨飘摇的时刻,杨义臣再次挺身而出,成为了隋朝的 “救火队长”,四处奔波,镇压起义军 。

当时,渤海的高士达和清河的张金称聚众为盗,他们率领着数万人马,四处攻城略地,攻陷了许多郡县,给隋朝的统治带来了极大的威胁。隋炀帝急忙下诏,命令杨义臣率领从辽东回来的数万兵马前去进剿。杨义臣接到命令后,马不停蹄地赶往河北战场。他深知此次任务艰巨,但他毫不畏惧,凭借着自己卓越的军事才能和丰富的战斗经验,制定了周密的作战计划。

在与张金称的战斗中,杨义臣深知张金称的部队机动性强,难以捉摸,于是他采取了稳扎稳打的战术,坚守不出,等待时机。张金称见杨义臣坚守不出,便多次派人前来叫骂挑战,试图激怒杨义臣,引他出战。然而,杨义臣不为所动,他始终坚守着自己的阵地,耐心地等待着敌人的破绽。就这样,双方对峙了一段时间。

随着时间的推移,张金称的部队逐渐懈怠下来。他们见杨义臣一直不出战,便放松了警惕,以为杨义臣不敢与他们交战。杨义臣见时机已到,便决定发动攻击。他先是派苏定方率领一支精锐部队,趁着夜色偷袭了张金称的营地,烧毁了他们的辎重。张金称的部队顿时大乱,士兵们惊慌失措,四处逃窜。杨义臣见状,立即率领大军发起了全面进攻。在杨义臣的猛烈攻击下,张金称的部队彻底溃败,他本人也被俘虏。杨义臣将张金称押送到闹市处死,以儆效尤。

击败张金称后,杨义臣又将矛头指向了高士达。高士达得知张金称被击败后,心中十分恐惧。他深知杨义臣的厉害,于是决定主动出击,与杨义臣决一死战。窦建德劝他说:“杨义臣是一员名将,他率领的部队又十分精锐,我们不能轻易与他交战。不如先避其锋芒,等他的部队疲惫不堪时,再发动攻击,这样才能取得胜利。” 然而,高士达却不听窦建德的劝告,他执意要与杨义臣正面交锋。

高士达率领着精锐部队,与杨义臣的部队展开了激烈的战斗。起初,高士达的部队在他的带领下,奋勇杀敌,取得了一些小胜利。高士达见自己的部队取得了胜利,心中十分得意,他认为杨义臣也不过如此。于是,他放松了警惕,开始大摆庆功宴,犒劳士兵。然而,他万万没有想到,这正是杨义臣的骄兵之计。

就在高士达沉浸在胜利的喜悦中时,杨义臣却悄悄地集结了部队,准备发动突袭。三更时分,杨义臣亲率大军,趁着夜色偷袭了高士达的营地。高士达的部队毫无防备,被杨义臣的大军打得措手不及。高士达在睡梦中被惊醒,他来不及组织抵抗,便被杨义臣的士兵斩杀。窦建德见大势已去,只好率领着残军,连夜逃走。

杨义臣大破高士达,斩了张金称后,又收合降贼,进入豆子航,征讨格谦,最终擒获了格谦。在他的努力下,河北地区的农民起义几乎被平定,他也因此成为了隋朝末年镇压起义军的主将之一。此后,杨义臣继续辗转征战于河北各地,他经常将各地叛乱情况上奏给皇帝,为隋朝的稳定做出了巨大的贡献 。

然而,杨义臣的赫赫战功并没有给他带来应有的荣耀和奖赏,反而引起了隋炀帝的猜忌。当时,负责转交文书的虞世基知道隋炀帝不喜欢听到地方叛乱的事情,为了迎奉皇帝的胃口,他便诬陷杨义臣说:“那些小股盗贼虽然众多,但不足以忧虑。杨义臣虽然打败了他们,但他手中掌握着不少兵力,又长期在外领兵,这是最不合适的。” 隋炀帝本就对权力十分敏感,他担心杨义臣拥兵自重,威胁到自己的统治。听了虞世基的话后,他心中的猜忌愈发加深 。

于是,隋炀帝下令将杨义臣召回朝廷,剥夺了他的军权,封他为有名无实的礼部尚书。杨义臣接到命令后,心中十分无奈和悲愤。他深知自己为隋朝立下了汗马功劳,却落得如此下场。但他也无可奈何,只能服从皇帝的命令。回到朝廷后,杨义臣整日郁郁寡欢,他对隋朝的前途感到无比担忧。他曾经多次向隋炀帝进谏,希望他能够改变政策,减轻百姓的负担,以稳定局势。然而,隋炀帝却对他的话置若罔闻,依旧我行我素 。

不久之后,杨义臣便在郁郁寡欢中病逝。他的去世,对于隋朝来说,无疑是一个巨大的损失。他的军事才能和忠诚,在隋朝末年的乱世中显得尤为珍贵。如果隋炀帝能够信任他,继续让他领兵平叛,或许隋朝的命运将会有所不同 。而杨义臣被召回后,他所收服的十万多人全部归顺了窦建德,致使河北地区再度陷入混乱,“贼由是复盛”。隋朝失去了杨义臣这根最后的支柱,再也无法抵挡农民起义的浪潮,最终走向了灭亡 。

历史尘埃,英雄余晖

杨义臣的一生,是波澜壮阔的一生,也是充满遗憾的一生。他出身名门,却幼年丧父,幸得隋文帝的庇佑与恩宠,得以在宫中成长,接受良好的教育与培养,从此开启了他为隋朝效力的征程。

在隋朝的历史长河中,杨义臣宛如一颗璀璨的将星,闪耀着夺目的光芒。他多次临危受命,奔赴战场,无论是抗击突厥、平定叛乱,还是镇压农民起义,他都表现出了卓越的军事才能和无畏的勇气。他以少胜多的战例不胜枚举,每一次战斗都全力以赴,为隋朝的稳定与安宁立下了赫赫战功 。

他在战场上的英勇表现,赢得了敌人的尊重和战友的敬佩。窦建德曾评价他:“历观隋将,善用兵者唯义臣耳。” 这无疑是对他军事才能的高度认可。他的军事智慧和指挥艺术,在当时的将领中堪称佼佼者。他善于根据战场形势制定战略战术,灵活运用各种兵种,出其不意地打击敌人,让敌人防不胜防 。

然而,这样一位忠臣良将,却未能得到隋炀帝的充分信任。在隋朝末年,当他在前线奋力平叛,几乎将河北地区的农民起义平定之时,却因隋炀帝的猜忌和虞世基的诬陷,被召回朝廷,剥夺军权。这对杨义臣来说,无疑是沉重的打击。他一生为隋朝鞠躬尽瘁,却在关键时刻被皇帝抛弃,壮志未酬,实在令人惋惜 。

杨义臣的命运,也从侧面反映出了隋朝末年的政治腐败和社会动荡。隋炀帝的暴政使得民不聊生,各地起义不断,隋朝的统治摇摇欲坠。而杨义臣这样的忠臣良将,却得不到重用,反而遭到猜忌和排挤,这无疑加速了隋朝的灭亡 。

回顾杨义臣的一生,他虽然最终未能挽救隋朝的命运,但他的功绩和精神却永远值得我们铭记。他的忠诚、勇敢和智慧,是我们中华民族的宝贵财富。他的故事也让我们深刻认识到,一个国家的兴衰,不仅取决于统治者的决策,还与人才的任用息息相关。只有任用贤能,信任忠臣,国家才能长治久安 。

在历史的长河中,杨义臣的身影或许已经渐渐远去,但他的名字和他的故事,将永远流传下去,激励着后人不断追求正义和忠诚,为国家和民族的繁荣富强而努力奋斗 。