在上海思南公馆的梧桐树荫下,有位老人每周都会准时出现在咖啡厅的固定座位。她总爱点一杯卡布奇诺,静静翻阅当天的报纸,偶尔与相熟的店员聊几句电影市场动态。没有人会想到,这位衣着朴素的老太太,正是四十年前让全中国年轻人疯狂的初代顶流——张瑜。她的故事,早已超越个人命运的范畴,成为解码中国社会文化转型的独特样本。

1980年的上海电影制片厂化妆间里,21岁的张瑜对镜整理着荷叶边连衣裙的领口。造型师正在给她佩戴当时罕见的假睫毛,化妆刷扫过眼睑时,她突然想起三天前导演黄祖模的叮嘱:"小张啊,这场吻戏是破冰之举,你要演出新时代青年的纯粹情感。"镜中的少女深吸一口气,她不知道这个瞬间将永远定格在中国电影史上。

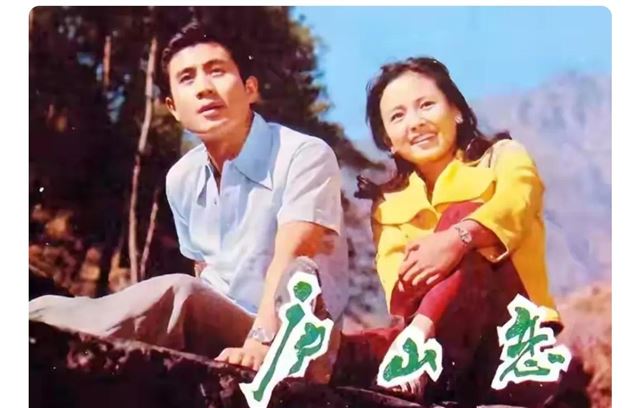

《庐山恋》的43套时装秀,本质上是改革开放初期国门渐开的隐喻。当张瑜穿着明黄色泳装跃入庐山瀑布下的水潭时,全国影院响起的集体惊叹,实际上是社会意识解冻的共鸣。北京电影学院2023年发布的《改革开放初期影视文化研究》显示,该片上映后三个月内,全国裁缝店收到的"周筠同款"订单激增240%,上海第一百货的进口布料专柜首次出现排队抢购现象。

这个银幕之吻的能量超乎所有人想象。西安电影制片厂的老放映员王建国回忆:"当年我们带着胶片下乡放映,每到吻戏环节,公社书记都要提前清场,结果越禁止年轻人越好奇,最后每场都挤得水泄不通。"这种集体性的情感释放,恰好印证了社会学家李银河的论断:"80年代初的影视作品,实质是公众情感需求的泄洪闸。"

1985年首都机场的候机厅里,28岁的张瑜攥着单程机票的手微微发抖。行李箱里除了一套《许国璋英语》和两件换洗衣服,还有文化部颁发的"优秀青年演员"奖章。当波音747冲上云霄时,她不会想到这个决定将引发演艺圈持续三年的"张瑜现象"大讨论。

这位双料影后的留学选择,在当代年轻人看来或许难以理解。但结合1980年代中期的"文化热"背景,就能发现深层逻辑。复旦大学历史系教授冯筱才的最新研究指出:1983-1987年间,公派留学人数年均增长87%,形成改革开放后首个"知识移民潮"。张瑜的选择,恰是这代人在精神饥渴驱动下的典型突围。

纽约皇后区的合租屋里,张瑜的留学生活远比剧本更戏剧化。白天在加州大学北岭分校的片场学习分镜调度,晚上在中餐馆端盘子时练习口语,凌晨还要对照录像带研究好莱坞表演体系。这种近乎自虐的求知欲,在后来接受《人物》专访时被她戏称为"知识补偿综合征":"我们那代人总觉得自己是被耽误的,就像饿久了的人看见自助餐。"

2019年的某个秋夜,张瑜在整理旧物时翻出泛黄的《庐山恋》剧照。照片里的少女眼神清澈,背景是庐山含鄱口的云海。她突然意识到,自己就像那座始终云雾缭绕的山峰,始终与时代保持着微妙的距离感。这种孤独感,在数字经济时代显得愈发刺眼。

当同龄人含饴弄孙时,张瑜的客厅永远摆着三台显示器:左边是实时票房数据,中间是电影学院监控画面,右边滚动着基金会资助名单。这种独特的晚年生活形态,恰好印证了北京大学老龄研究中心的发现:高知单身老人更倾向通过社会参与实现自我价值,其心理健康指数反而高于传统家庭老人。

在云南山区希望小学的放映现场,孩子们围着张瑜追问"周筠阿姨后来去哪了"。这个场景颇具象征意味——当年引领时尚的弄潮儿,如今正在最偏远的角落播撒文化火种。中国扶贫基金会数据显示,张瑜艺术教育基金已覆盖17个省份的89所中小学,培养出32位少数民族大学生进入影视行业。

结语:孤本的价值当我们在短视频平台刷到AI修复的《庐山恋》片段时,或许会惊讶于那个纯真年代的情感表达。张瑜的人生轨迹,恰似她当年在庐山云雾中若隐若现的身影,始终保持着恰到好处的距离感。这种距离,既是对娱乐至死的无声抵抗,也是对文化传承的另类坚守。

在流量明星频塌房的今天,回望这位"初代顶流"的选择别具深意。她用四十年时间完成了从文化符号到价值灯塔的蜕变,证明真正的偶像永远不会被时代抛下。就像她资助的藏族学生卓玛在毕业作品中所写:"有些星光注定要穿越时间,照亮后来者的眼睛。"