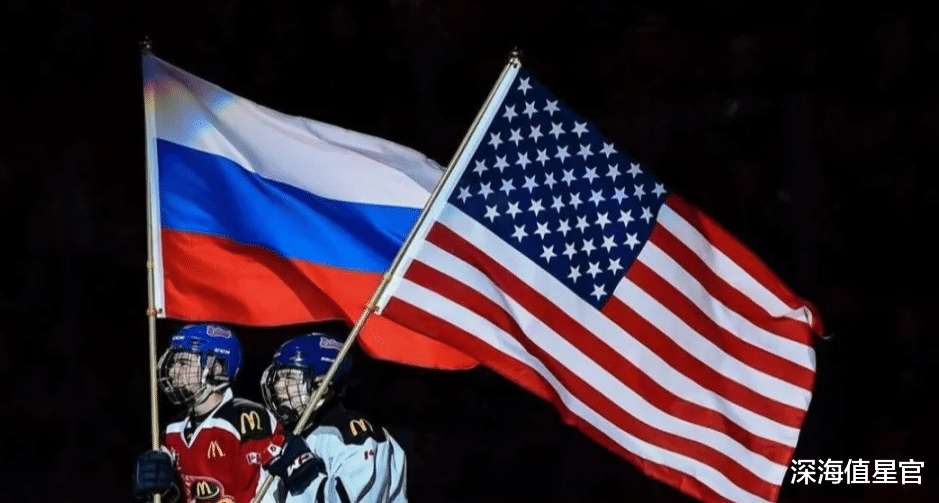

在美俄电话峰会中,美方支持俄方提出的互办职业冰球友谊赛的建议。仔细观察双方的这种体育互动,应当可以发现,这种看似寻常的体育合作,实则是俄罗斯撬动国际制裁体系的战略支点。这项以冰刀刻写的"非正式条约",正沿着体育-交通-经济的传导链条,通过一重杠杆,悄然重塑,两国博弈的权力方程式。

第一重杠杆:交通解禁的倒逼机制。俄罗斯提出职业冰球运动员交流的"善意姿态",本质是给美国设置了"自证清白"的伦理困境。交流,就要有人员往来,当华盛顿不得不重启莫斯科-纽约直航航班、恢复运动员签证通道时,实则已突破了对俄制裁的认知防线——正如1971年中美"乒乓外交"打破二十年隔绝,冰球交流,正在物理层面重构两国人员往来网络。

这种解禁,具有不可逆的传染性:民航复飞,必然要求航空保险、地勤服务、航油供应等配套系统解冻,进而倒逼美国财政部放宽对俄金融制裁。俄罗斯以"文化需求"包装的交通破冰,实则是用民用基础设施的齿轮,逐步绞碎制裁铁幕。

第二重杠杆:商业回归的虹吸效应。对俄航班的金属舱门一旦打开,涌入莫斯科的,就不仅是运动员和观众,更是资本与商品的洪流。当波音客机重新降落在谢列梅捷沃机场,机腹货舱中装载的,将不只是冰球装备,更有硅谷的电子元件、休斯顿的能源设备、孟山都的农业种子——这些曾被制裁阻隔的货物,将通过"体育后勤"的灰色通道,重返俄罗斯市场。

更精妙的是,美国企业在俄运营必然涉及信用卡支付系统、美元清算网络,这些,都将成为松动制裁链条的腐蚀剂。就像1920年代道威斯计划,通过商业渗透重构德国战债体系,现在,克里姆林宫,正借势体育交流,推动美俄关系正常化。

第三重杠杆:体育正统性的镜像建构。冰球馆的灯光下,俄罗斯大陆球联赛与北美职业联盟的对抗,实则是国家形象的重塑仪式。当俄罗斯球员身影重新出现在美国赛场,其携带的不仅是运动技能,更是政治隐喻——这暗示着国际社会对俄罗斯"体育国籍"的重新承认。

这种体育领域的"解禁示范效应",势将形成冲击国际奥委会制裁体系的共振波:既然冰球可以例外,为何不能延伸至田径、游泳等其他项目?俄罗斯巧妙地将运动员个体交流,转化为对国家体育主权的集体确认。

总之,在这套"体育搭台、经济唱戏"的剧本中,克里姆林宫展现出惊人的战略柔术。其将看似被动的文化交流,转化为主动的地缘经济攻势,每一步都暗含精密的收益计算:用航班复飞倒逼金融解冻,借人员往来牵引商业回归,凭体育互动重建国际合法性。

这种"低政治领域破冰-高政治领域获益"的策略,恰似用冰球击碎坚冰——当体育交流的裂隙不断扩大,整个制裁体系终将在春暖花开时崩塌。在这过程中,美国看似掌握制裁主动权,实则被俄罗斯用"同意接受帮助"的姿态,逼入了战略被动境地。这或许就是当代地缘博弈的吊诡之处:最柔性的文化载体,往往能释放最刚性的政治动能。