近日,嫦娥六号实验室传出最新研究结果:月球背面月幔含水量仅为正面1/3,且存在神秘“干化带”!这份耗时1年的深度分析报告,彻底颠覆了人类对月球水资源的认知。

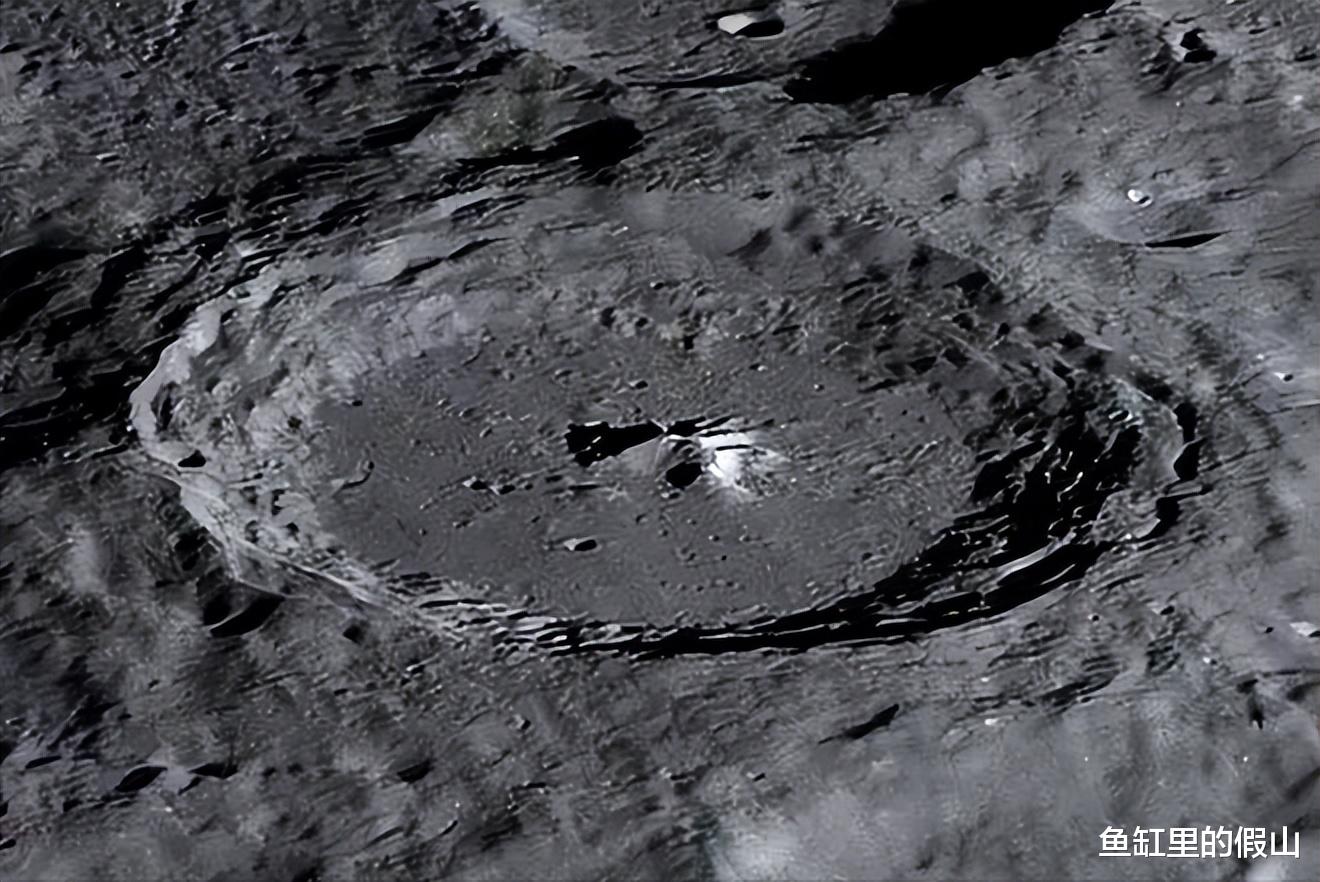

月球水的存在形式与地球截然不同,它并非流淌的江河湖海,而是以羟基(-OH)的形式被锁在矿物晶体中。形象地说,这些羟基就像被压缩在岩石硬盘里的“水分子碎片”,需要750℃以上的高温冶炼才能释放。嫦娥六号的激光光谱仪对1731克月壤进行扫描后发现:月球背面的羟基含量呈现惊人的地域差异。在风暴洋西南侧的采样点,每吨岩石仅能提取0.15升水,而阿波罗计划在正面采集的样本普遍能达到0.5升/吨。更令科学家困惑的是,在艾特肯盆地边缘的“干化带”,矿物晶体中甚至出现直径10-50纳米的“脱水孔洞”,结构在地球玄武岩中从未被发现,暗示月球背面曾经历一场持续数百万年的超级蒸发事件。

造成这种“阴阳脸”现象的核心原因有三:其一,月球背面长期暴露在太阳风轰击下,缺乏地球磁场的保护,导致氢离子大量逃逸;其二,39亿年前一颗直径240公里的小行星撞击南极-艾特肯盆地,瞬时能量相当于1亿颗沙皇氢弹,足以汽化方圆2000公里内的所有水分;其三,月球背面月壳平均厚度达50公里,致密的岩石层阻挡了深部水向表层迁移。NASA行星科学家萨拉·斯图尔特对此评价:“这就像给月球做了一次CT扫描,发现严重的‘水文偏瘫症’。”

水在太空探索中的价值远超常人想象。它不仅是维持生命的必需品,更是星际航行的“血液级”资源:1吨水电解后可产生888公斤液氧和112公斤液氢,这正是SpaceX星舰发动机的燃料配方。按马斯克的火星计划估算,运送1000人殖民团队每年需消耗1825吨水,若全部从地球运输,成本将高达42亿美元;而若能在月球正面开采,成本可压缩至9.8亿美元。

但嫦娥六号的数据给了当头一棒——如果采矿点误判为背面“水荒漠”,成本会飙升到35亿美元,比直接地球运水还贵2.7倍。更严峻的是,水还承担着辐射屏蔽功能:实验证明,1米厚的含水月壤混凝土可将宇宙射线削弱87.5%,而干燥月壤仅能降低30%。这意味着在缺水区建造基地,宇航员患癌风险将增加4倍。

缺水危机已引发连锁反应。美国阿尔忒弥斯基地原计划2028年在沙克尔顿陨石坑建站,但因该区域实际含水量比预期低40%,不得不推迟至2032年;欧洲空间局紧急调整“月球村”方案,将水循环系统预算从17亿欧元上调至54亿欧元;俄罗斯甚至被曝试图用冷战时期的地球物理数据,与中国交换嫦娥六号的勘探坐标。美国初创企业Lunar Outpost则直接解散了机器人采矿团队,转而开发“尿液回收系统”。

面对困局,全球航天机构正从三个维度突围。

第一维度是勘探技术升级:嫦娥七号将携带中子与伽马射线联用探测仪,能在月表下10米深度以0.5米分辨率扫描含水层;NASA的“月球拓荒者”卫星则采用中子谱仪阵列,宣称要绘制全月“水地图”,但其最新测试数据显示,在背面干化带的探测误差高达±200ppm,远逊于中国设备的±50ppm。

第二维度是原位资源利用革新:中科院团队研发的微波-激光联合采矿装置,能以2450MHz微波加热月壤至1500℃,使羟基释放效率提升4倍,同时用1064nm激光剥离矿物表面惰性层;欧空局则押注纳米机器人,计划在2030年前部署数万亿个磁性纳米颗粒,专门吸附并运输羟基矿物。

第三维度是国际合作规则重建:中美俄欧正在联合国框架下起草《月球水资源公约》,核心条款包括“先勘探者享有15年优先开发权”“禁止在含水区10公里内进行撞击实验”等,但各国对“水数据是否应强制共享”仍争执不下。

嫦娥六号的发现看似给太空移民泼了冷水,实则推动人类更理性地审视地外生存。

月球水的分布不均证明,宇宙不会主动适应人类,唯有技术创新才能突破生理极限。这背后暗含两条铁律:其一,太空开发数据战争,嫦娥六号仅凭0.0017吨样本就改写了月球水文模型,而美国耗资260亿美元的阿耳忒弥斯计划尚未获取有效数据,这种效率差将直接决定未来资源分配的话语权;其二,水资源是星际文明的“代谢指标”,当前人类从地球运水到近地轨道的成本是4.3万美元/公斤,而月球采水若能降至2000美元/公斤,就能支撑起地月经济圈,反之则将永远困在地球摇篮。

当美国富豪争相预订火星船票时,嫦娥六号用数据揭示了一个残酷真相:人类连38万公里外的月球都无法征服,又何谈征服宇宙?或许这次月球缺水危机不是终点,而是起点。它迫使人类放下傲慢,学会用一滴水折射整个太阳系的光辉。