解放军近期在西部戈壁滩同时发射16枚弹道导弹进行反导测试,所有导弹均被新型双波段雷达精准锁定,展示出对饱和攻击的防御能力。

这次测试证明中国反导技术取得重大突破,新型雷达能同时跟踪多目标,并在复杂环境中区分真弹头与诱饵。

这一技术将如何改变全球军事平衡?中国的"金钟罩"能否抵御高超音速武器威胁?

当十六枚弹道导弹如暴雨般倾泻而下,世界军事强国们不禁倒吸一口凉气。在西部戈壁滩的这场测试中,解放军一口气发射的导弹数量,让美俄这样的军事大国都望尘莫及。要知道,美国在类似测试中最多只发射过5枚导弹,俄罗斯则是8枚。

这些高速飞行的钢铁巨兽从发射升空到被锁定,仅用了短短数秒。如同一群试图逃脱猎人之眼的猎物,最终却被天网恢恢的雷达系统"一网打尽"。这不仅是数量的胜利,更是技术的华丽转身。

传统观念认为,饱和攻击是反导系统的"阿喀琉斯之踵",就像一次性倒来十几个客人,再热情的主人也会手忙脚乱。然而,中国新型的双波段雷达却不慌不忙,不仅能同时跟踪31个目标,还能优先处理7个高价值威胁,相当于在混乱的人群中精准锁定最危险的几个。

在测试中,导弹刚升空仅10公里就被雷达发现并牢牢锁定。这个成绩让人不由得联想到2023年10月伊朗向以色列发射的30多枚弹道导弹——号称拥有"铁穹"的以色列都未能完全拦截这场饱和攻击。而中国的新型雷达在模拟类似场景时,却做到了100%锁定。

更令人瞠目的是,这些导弹并非"单纯"飞行,还采取了干扰和诱饵等对抗措施,试图"糊弄"雷达系统。就像魔术师企图用花哨的手法转移观众注意力,但在这款雷达面前,所有的"障眼法"都形同虚设。

这场前所未有的测试背后,折射出中国在军事科技领域的巨大跨越。而这种跨越不只体现在"看得见"的能力上,还体现在"看得准"的质量上。当导弹成群结队来袭时,如何在分秒必争中辨别真伪?这正是现代反导系统面临的最大技术挑战。

双波段雷达:弹道导弹的"天敌"

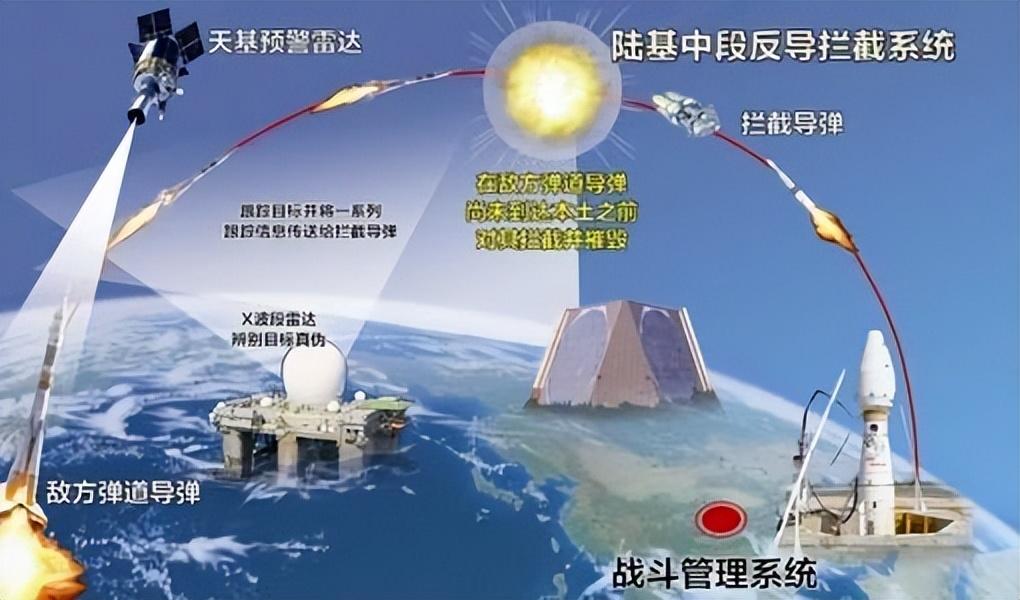

要在分秒必争中识别真伪弹头,中国的"秘密武器"正是这套双波段雷达系统。就像一个人同时拥有"千里眼"和"显微镜"的超能力,这种雷达将两种截然不同的"视觉模式"巧妙融合在一起,实现了防御能力的质变飞跃。

S波段雷达就像广角镜头,波长较长,探测范围可达数百公里,能够在第一时间发现远处来袭的"不速之客"。而X波段则如同长焦镜头,拥有超高分辨率,能够看清目标的细节特征,甚至"辨认出"诱饵和真弹头的微妙差异——就像在人群中找出戴了假胡子的通缉犯。

但将这两种"超能力"融合在一起,困难程度堪比将猫和狗缝合成一种动物。电磁兼容问题像两台收音机互相干扰;数据融合难题相当于在不同语言间即时翻译;散热挑战则如同让一台高负荷运转的电脑不过热。中国工程师们不知熬过多少个不眠之夜,才攻克了这些看似不可能完成的技术藩篱。

相比之下,美国的AN/SPY-6雷达也采用双波段设计,但据分析其实际作战效能并不如预期。俄罗斯的"沃罗涅日"系列雷达探测距离虽远,但在分辨率和抗干扰能力上显露短板,好比只有千里眼却缺了显微镜。

这种技术突破不仅意味着军事上的进步,其带来的技术溢出效应同样惊人。气象部门可利用类似原理提高台风预报准确度;民航空管系统借鉴其抗干扰技术提升飞行安全;甚至太空碎片监测也能从中获益,为中国航天员构筑更安全的太空环境。

不可思议的是,这套系统的信号处理算法堪比超级计算机的"大脑",每秒能处理的数据量比一个人一生读过的所有文字还多。它就像一个超级智能的"过滤器",能从铺天盖地的信息洪流中迅速筛选出真正重要的部分。

随着这项技术从实验室走向实战部署,中国不仅拥有了应对当前威胁的"盾牌",更掌握了面向未来的战略主动权。当"矛"与"盾"的较量愈发激烈,谁能在技术上领先一步,谁就能在战略博弈中占据上风。而中国,显然已在这场无声的较量中迈出了关键一步。

矛与盾的平衡艺术在战略博弈的大棋盘上,中国不仅打造了坚固的"盾牌",更锻造了锐利的"矛"。这种攻防兼备的思路,就像中国功夫中的"刚柔并济"——既能招架对手的凌厉攻势,又能在恰当时机给予致命一击。

东风-17、东风-21D、东风-26等高超音速武器,如同锐不可当的长矛,能轻易突破他国反导系统。这些"矛"的尖锐程度让美国海军"寝食难安",甚至专门为此调整了太平洋战略部署。而与此同时,红旗-19、红旗-9C等反导系统则构成了牢不可破的"金钟罩",能有效拦截外来威胁。这种"攻防一体"的战略布局,使中国成为世界上少数几个同时掌握战略进攻和战略防御能力的国家。

更令人瞩目的是,这种立体防御已经从陆地延伸到海洋。055型万吨驱逐舰被外界称为"海上长城",配备的双波段综合射频雷达与陆基系统"血脉相连"。它不仅是航母编队的"保镖",更是一座移动的反导堡垒。想象一下,当美军"宙斯盾"舰载雷达还在努力捕捉高速目标的时候,中国的055已经完成了锁定、跟踪,并做好了拦截准备。

与美俄相比,中国反导系统虽起步较晚,但进步神速。美国的陆基中段拦截系统在2023年的测试中成功率不足60%;俄罗斯的A-235主要保护莫斯科及西部战略要地,覆盖范围有限。而中国反导系统则实现了从无到有,从点到面的跨越式发展,目前已建成几十套系统,保护着东南沿海和内陆核心区域。

尤为重要的是,中国是从自主创新的道路上一步步走来的。反导系统被称为"现代军事技术皇冠上的明珠",美俄在冷战时期已积累了丰富经验。中国能在短短十几年间迎头赶上,甚至在某些领域实现超越,不得不令人叹服。这背后是无数科研人员的智慧结晶,是中国航天工业体系的强大支撑。

随着这一系统从试验走向实战部署,不仅改变了中国自身的战略防御格局,也在不经意间重塑了亚太地区的力量对比。国际社会的目光越来越多地聚焦到这个崛起中的东方大国,审视着它如何运用这把双刃剑,在维护自身安全的同时影响全球战略平衡。

全球目光聚焦的"金钟罩"国际社会的目光果然纷纷聚焦到这次罕见的反导测试上。日本防卫省不无忧虑地发布评估报告,认为中国反导能力已达到"质变水平";印度《防务新闻》则用"令人震惊的技术跨越"来形容;甚至连一向高冷的俄罗斯专家也不得不承认,中国在某些反导技术上已经"后来居上"。

美国智库的反应尤为剧烈,仿佛踩到了尾巴的猫。五角大楼甚至专门召开闭门会议,讨论如何应对中国日益增强的反导能力。美军"以地制海"战略的核心,正是计划在第一岛链部署上千枚战术弹道导弹,通过饱和攻击突破中国海军防线。然而,此次测试表明,这一战略的基础已然动摇——当你的"杀手锏"被对手提前看破,还谈何打击效果?

更值得玩味的是,美国《军事技术评论》杂志罕见地承认:"中国在双波段雷达技术上至少领先美国5年。"这话若放在十年前,恐怕连中国人自己都不会相信。如今,曾经的"追赶者"已然变成某些领域的领跑者,不禁让人感慨时代变迁之快。

在亚太地区,这场测试如同一枚投入平静湖面的石子,激起层层涟漪。一些与中国有领土争端的国家不禁重新评估其军事策略,毕竟,当你的导弹可能被100%拦截时,军事冒险的代价就太高了。这种微妙的战略再平衡,未必通过公开声明表达,却实实在在地改变着地区安全格局。

有趣的是,中国官方对这次测试低调处理,既不张扬也不回避,展现出大国特有的战略从容。相比之下,西方媒体的反应倒像是打翻了五味瓶——有惊讶、有担忧、有不屑,甚至还有一丝莫名的酸溜溜。面对这些纷繁复杂的国际反应,中国依然坚定地走自己的防御道路,既不挑衅也不退让。

在现代军事史上,反导系统与核威慑并称为维持大国战略稳定的两大支柱。当中国这一支柱日渐坚固,全球战略格局也随之进入一个更加复杂的多极时代。无论是盟友还是对手,都不得不正视这一新现实,并在各自的战略计算中加入这一关键变量。

结语本次反导雷达测试的成功标志着中国防御体系达到新高度,在高超音速武器发展迅猛的当下,谁掌握了先进的探测技术,谁就掌握了未来战场的主动权。随着技术不断进步,我们不禁要问:追求更强大的防御能力是为了和平,还是会引发新一轮军备竞赛?也许答案就在每个国家的战略选择中。