当年孙中山先生起事时,曾喊出著名的十六字口号:“驱除鞑虏,恢复中华。创立民国,平均地权”。这句口号,曾经鼓励了民国无数志士为打倒清朝、打败外敌而前赴后继。

其实,在五百年之前,类似的口号也曾经鼓励当时的汉人奋起反抗元朝统治。“驱逐胡虏,恢复中华。立纲陈纪,救济斯民。”区区十六字,精炼而有力,穿越数百年的时光依然读之令人心胸一振。

这篇文采斐然、气势磅礴的檄文,许多人都认为其出自明初大文豪宋濂之手。不过,反对的声音也同时存在。

沿着现存的历史脉络回溯,宋濂是否为檄文作者;若他不是,为何《谕中原檄》又被署上他的名字呢?

一、台阁重臣:明初年宋濂曾经担外交重任公元1358年十二月,朱元璋攻下婺州,派遣使者三番四次前往仙华山,礼聘山中隐居的贤士——宋濂。宋濂隐居只为逃避入仕元朝,却并非不想自己一身才学有大展之时。

他以精准的眼光确认,朱元璋就是他要找的“明君”。于是,在略推请几次后,时年48岁的宋濂出山担任郡学五经师,不久便与当时同样颇有文名的刘基等人一同被召至南京,初步进入政治核心圈。

无论是人品还是才学,宋濂始终没什么可挑剔的地方。他是一代大儒的代表,深谙儒家经学奥义,遵忠孝之道,并因此得到朱元璋的特别赏识。

朱元璋曾经当着诸位大臣的面称赞宋濂“贤”、“纯臣”。这都是历代对文臣最高的褒扬,可见宋濂当时受倚重程度。

由于通晓儒学,朱元璋逐渐将礼乐制度交予宋濂修订。明朝开国时期的礼乐典章制度多出自宋濂之手,这其中也包括礼部的外事工作,也就是今日所说的外交政策。

宋濂实际担任礼部主事的时间不足两年,但恰逢爪哇、暹罗、真腊等数个国家相继来明朝贡,接待工作均由宋濂负责。他接待了许多国家的使臣,主持外交谈判,并做了大量具体事务。

与此同时,他还与许多外交使臣和来华僧侣保持了良好关系。

这其中有他文名、清名颇盛,时人均以结交他为荣的缘故。宋濂与各国使臣、本国出使邻国使臣之间还留下了许多相互唱诵的名篇,如《南征录序》、《使南稿序》等。

就连朱元璋都感叹:“方今四夷皆知卿者”,高丽、安南、日本等国内,宋濂的文集可以卖出相当高的价格。他被尊称为“太史公”,无需姓氏。

正因宋濂文采又高,声誉更胜,明朝官方的许多对外诏令都由宋濂所作。文献记载比较明确的就有《代祀高丽国山川记》《奉制谕安南国诏》《皇太子与高丽王书》等。

原本《谕中原檄》也是其中之一。其中如“虽非华夏族类,然同生天地之间,有能知礼义,愿为臣民者,与中夏之人抚养无异”等句,与宋濂倡导的“怀柔远人”外交指导思想颇为一致。

但是,近年来,也有学者提出异议,认为这篇檄文可能是当时的其他大儒所作。最有力的一点证据就是:檄文发布时,宋濂并不在朱元璋幕下。

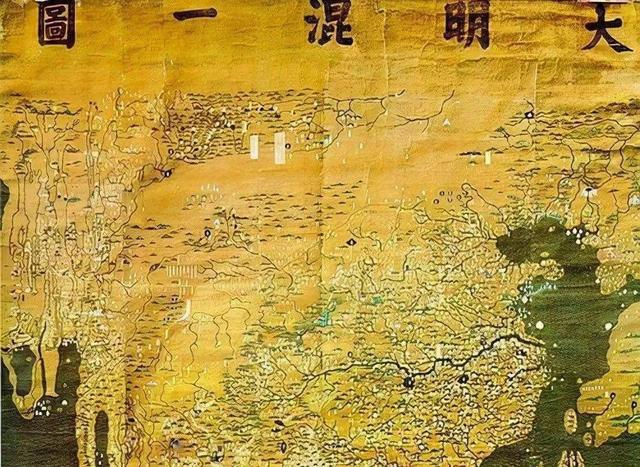

二、因病还乡:作檄时宋濂不在朱元璋幕下?公元1367年,在相继剿灭陈友谅和张士诚后,朱元璋准备出兵北伐。按照当时的惯例,北伐之前,一篇彰显自己乃是天命所归、攻击元朝气数已尽的《谕中原檄》作为“战前准备”的一环被发布了出来。

当前最早见收录《谕中原檄》的文献是《明太祖实录》,记载其发布的时间为1367年“冬十月丙寅”。

而宋濂早在两年前便已经告请还乡。在《恭题御赐书后》中,宋濂详细记载了自己告老还乡的过程。

大约在1365年四月十七,他已经回到了自己的老家金华。当年八月,其父宋文昭去世,宋濂开始丁忧。

在明朝,若皇帝没有破例夺情起复的话,宋濂至少要守孝27个月,也就是两年零3个月。这样算下来,宋濂结束丁忧的时间应该是1367年11月,已经晚于《谕中原檄》发布的时间。

明人所著《翰林记》中明确记载,宋濂未被夺情起复。因此,宋濂应当是在家守满27个月的孝的。他曾于1367年四月作《萝山迁居志》,至少证明此时他绝不在朱元璋身边。

从南京到金华,今天坐动车都要两个多小时。依照宋濂告老时的速度来看,他从家前往南京更是要至少一个月。

一般认为,直到1369年二月,宋濂领命返回南京编修《元史》时,宋濂才正式返回朝廷。期间,仅有洪武元年(公元1368年7月)短暂返回南京一次。

不过,若真有需要,朱元璋也可以通过书信形式,要求宋濂在远方撰写檄文。《晚姓统谱》中记载了这样一件事:

公元1367年,朱元璋命宋濂撰写一篇文章,赠送给一个叫做温祥卿的人。

宋濂的确写了这样一篇文章,名为《赠云中温祥卿诗序》,不过这篇文章并非写于1367年。文中有一处时间线索,是温祥卿于“去年之东”辅佐将军耿炳文戍守长兴。

地点为长兴,发生时间为冬天的战斗,在《明太祖实录》中检索可得三次,分别发生在1361年十一月、1364年十月和十一月。这样对照来看的话,时间是对不上的。

那么,是否有可能是在长兴发生了一场规模没有那么大的战斗,没有被《明太祖实录》记载呢?也不大可能,因为在这篇文章中,宋濂以“都督”称呼朱元璋。

1364年朱元璋已称吴王,向来谨慎的宋濂,想必不会犯这种错误。

由此看来,留下来的史料中唯一能够证实朱元璋与宋濂在1367年有联系的记录,也不是那么可靠。

当然,这并不能证明朱元璋不会写信宋濂,要求他写一篇北伐檄文来。只是将宋濂写这篇檄文的可能性降低而已。

三、增强权威:署名是否只为政治宣传需要今人之所以认为《谕中原檄》出自宋濂,主要是基于《明文衡》的记载。现存最早《明文衡》版本为1510年刻本,由该书辑录者程敏的侄儿程曾等人编刻。

但当初程敏编纂《明文衡》后,尚未来得及校对出版便离开了人世。

他的儿子扶榇还乡时带上了两卷目录,侄儿程曾没能第一时间看到全部书稿。直到他后来前去金陵考试,才有机会按照目录搜集文章。

《明文衡》之前,《谕中原檄》的作者一直是空缺的。包括程敏亲自参与编校的《续资治通鉴纲目》,也没有写上作者。那么将宋濂之名填于《谕中原檄》之下的,不是程敏,就是程曾。

在宋濂去世一百余年后,二程是借助何等史料或消息,知道他是这篇檄文的作者的呢?若真的确定,为何不在更为官方的《续资治通鉴纲目》中标明呢?

更大的可能是,署名宋濂更多是出于政治需求。《明文衡》将《谕中原檄》作为第一篇收录的文章,其表意便十分清晰。

以朱元璋建立明朝的时间顺序而论,这并非第一篇檄文;若按照作者排序,第一篇更无需收录作者并不清楚的《谕中原檄》。

因此,《谕中原檄》在开篇第一,起到的是“开宗明义”的作用。这样一篇探讨华夷之辨,尽管有怀柔之语,却喊出“胡虏无百年之运”、“驱逐胡虏”等口号的檄文,比较明确地表明了作者本人的态度。

对比《明太祖实录》和《明文衡》所收录的《谕中原檄》,可以发现一些比较和缓的句子在《明文衡》中被删除了,对夷狄的针对性被增强了。

此时的明朝刚刚从土木堡之变中缓过来,汉人对夷狄的恨意和不满是有来源的。因而,程敏想用这一篇警醒世人,或表明态度,是很有针对性的。

但若这一开篇文章作者不详,其气势难免被削弱。因而,干脆冠上朱元璋钦定“开国文臣之首”的宋濂的名字,使之为更多人所拜服、接受。这般心理,也是说得通的。

结语对《谕中原檄》作者是否宋濂之所以有争论,归根结底在于:历史是主观的。程敏等编撰《续资治通鉴纲目》时,较之《明太祖实录》便删减了部分内容;《明文衡》与《续》又有些不同。

及至清朝,因《谕中原檄》对夷人的针对性过强,这篇檄文并没出现在官方文献中,哪怕是收录宋濂文集的文献,也只有宣统三年的《宋文宪公全集》中得见。没有彻底失传,都要归功于已经平民化的印刷术了。

历史的记载中,还有许多隐藏或断掉的脉络。

例如,宋濂后期与朱元璋在政见上已经出现不和,作为帝师的他教导太子的许多思想与朱元璋产生了冲突。后来,因其孙卷入胡惟庸案中,宋濂以72岁高龄被流放,最终病逝在流放途中。

焉知不是朱元璋后来不愿许多重要文章署上宋濂的名字,而将其名去除呢?

历史能激发人好奇心的点就在于这里,哪怕是一个细枝末节,在梳理脉络后,依然可以发现千头万绪的线索。

参考文献《明太祖实录》

《明史》

《明文衡》