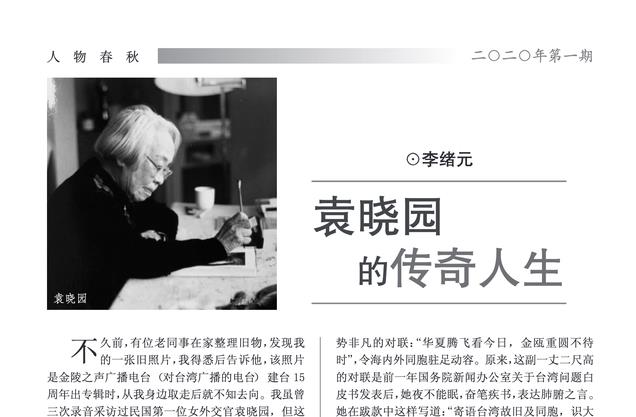

袁晓园:时代的挑战者与女性的灯塔

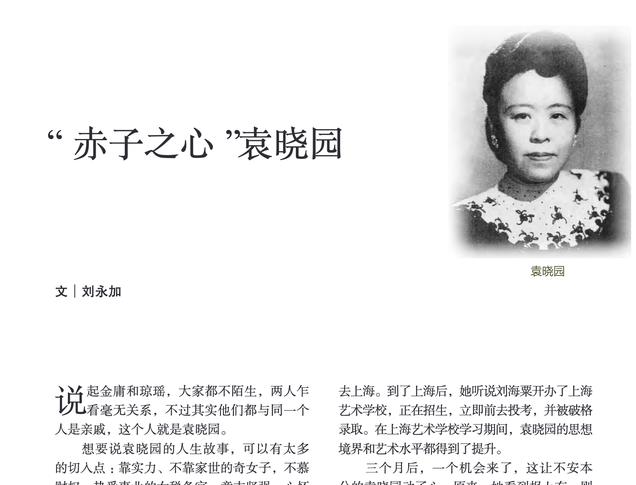

虽然提及袁晓园,许多人可能感到陌生,但提到她的侄女琼瑶,无人不晓。在琼瑶的辉煌家谱中,袁晓园作为她的大姨,同样充满传奇。

她是中国首位女外交官,她的聪明才智曾在国际舞台上为祖国赢得荣光。

作为中国现代史上的杰出女性,在女权被压制的年代,她勇敢打破常规,追求梦想。

那么这位女外交官的生涯有何传奇故事呢?她的故事又包含哪些不为人知的细节呢?

才女登政坛,展露锋芒

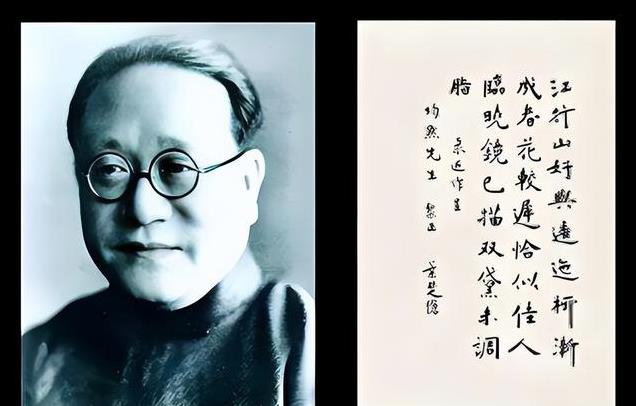

袁晓园,原名袁行洁,出生于1901年5月的江苏常州一个文学与政治并重的家庭。她的曾祖父袁绩懋和曾祖母左锡璇分别担任翰林院编修和文学才女。

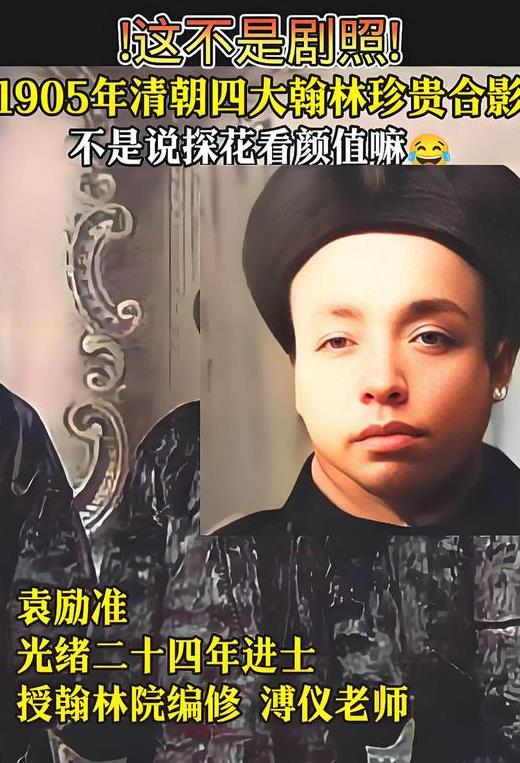

父亲袁励衡是民国初年交通银行的首任行长,被誉为“中国银行之父”,而她的二伯父袁励准则是末代翰林和溥仪的教师。

家中排行长女的袁晓园自小表现出过人天赋,三岁吟诗,四岁作画,展现了非凡的艺术才华。虽然成长在一个男尊女卑的家庭环境中,她通过在书房旁听,自学超越了同辈男性的学识。受五四运动的启发,18岁的袁晓园决定突破传统束缚,自主选择人生道路。

她先是前往上海,短暂就读于刘海粟艺术学校。随后,袁晓园参加了江苏省政府的公务员考试,并以优异成绩担任省农矿厅厅长的中文秘书,这标志着她正式踏入政坛。

在政府职位上,她不但工作表现出色,还继续追求艺术兴趣,参加各类书画展览,赢得了艺术界的广泛赞誉。

抗战中的英勇贡献

特立独行的袁晓园,29岁时决定自筹资金前往法国勤工俭学,不满足于当时的生活状态,追求更广阔的天地。

江苏省政府主席叶楚伧,感佩她的才智与勇气,嘱咐即将同行赴法学习军事的儿子叶南照顾她。两人在海上共度30天,最终结为夫妻。

在法国,袁晓园坚持独立,拒绝了叶家的经济援助,靠抄写文件为中国驻法国使馆工作以赚取生活费,并在普鲁士大学完成了政治经济学的学习。

回国后,她在福建事变中被新政府任命为厦门市税务局副局长,成为中国首位女税务官。她以清廉从政著称,因而与贪污的官员产生冲突,最终选择辞职。

抗战期间,袁晓园积极参与保护儿童的活动,照顾抗战中失去父母的遗孤和难民子女,被孩子们亲切地称为“袁妈妈”。

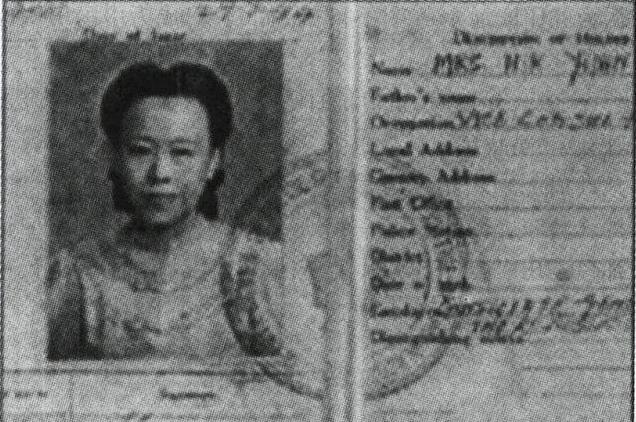

1939年,她再度前往法国,在巴黎政治学院进修国际关系学。两年后回到战时首都重庆,在国民政府外交部工作,并很快被委派为驻印度加尔各答领事馆的副领事,成为中国首位女外交官。

在印度,袁晓园积极协助华侨筹集抗日资金和军火,并克服了日军封锁及当地政府的种种阻碍,成功协调多次军火运输,展现了她果敢和坚定的外交能力。

她的这些贡献,在中国抗战史上留下了不可磨灭的印记。

义无反顾毅然回国定居

袁晓园与其丈夫叶南曾作为国民党的国大代表活跃于政坛。当国共内战加剧时,他们呼吁国共合作,希望实现国家统一,并公开批评国民党的腐败。

这引发了蒋介石的愤怒,导致他们被开除党籍并被通缉。为了避难,两人发表脱离国民党的声明后逃往美国,开始了长达38年的海外生活。

在美国,叶南经商,而袁晓园则成功考入联合国秘书处,担任中文秘书,主要负责翻译工作。她在工作中发现汉字的复杂性,这促使她开发了一套简化汉字学习的“袁氏拼音方案”,该方案旨在通过108个拼音字母简化汉字的学习过程。

1974年,袁晓园应邀回国,向周恩来总理介绍了她的研究成果,并得到了积极响应。

1971年,随着尼克松访华,袁晓园组织了第一个从美国直接访华的团体,促进了中美文化交流。她不仅定期往返于中美之间,还撰写了许多文章在美国出版,促进了两国人民的相互了解。她的努力获得了中国多位高级领导人的接见和赞扬。

经过多年的海外生活,袁晓园最终决定放弃美国国籍,返回中国定居。这一决策在当时引起了极大的关注。她在美国驻华使馆咨询相关事宜时,使馆人员对她的选择表示惊讶,因为许多人正寻求前往美国。

对于使馆人员的疑问,袁晓园坚定地表示自己是为了回到祖国贡献力量。1985年,她毅然回国,在北京定居,她的这一行为在国内外产生了广泛影响,展示了她深厚的爱国情怀。

晚年风采:促进中外文化交流

袁晓园回国定居后,祖国和人民对她的贡献给予了高度荣誉和优厚待遇。她曾连任第六、七届全国政协委员,担任民革中央监委常委、北京国际汉字研究会会长、北京国际书画艺术研究会会长,并被聘为六所大学的名誉教授,享受政府的特殊津贴。

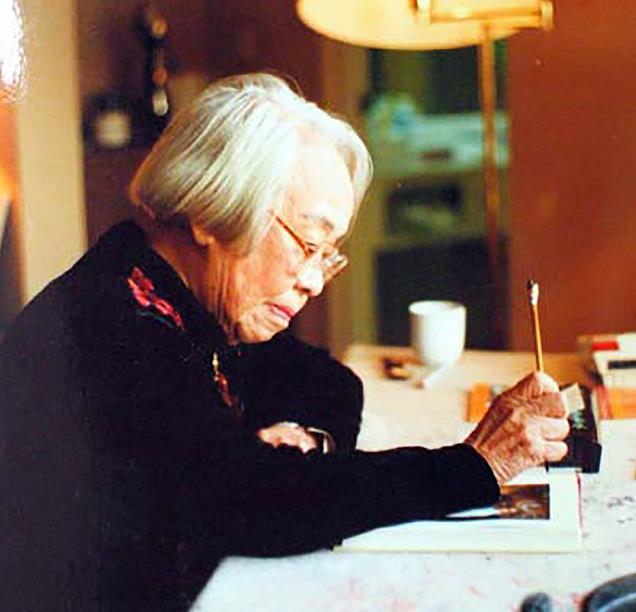

虽然已是84岁高龄,袁晓园活力依旧,积极参与与其职务相关的各种活动,并热心公益。

她个人捐资在北京创办了“晓园中医院”,还在北京友谊宾馆开设“中医国际门诊部”,为外宾和侨胞提供医疗服务。此外,她还在北京设立国际友谊林,供各国驻华使节和其他外国友人进行植树纪念活动。

通过美中文化交流基金会,她邀请美国儿童画家与中国小画家共同举办画展,并将中国儿童的绘画作品带到美国展出,获得美国人民的高度赞赏。

袁晓园还多次以个人名义为慈善机构义卖字画,筹款建设学校;亲自到南京周婷婷聋童康复中心探望儿童,并接受该中心的顾问聘书;前往南京肾友会慰问肾病患者,鼓励他们与疾病抗争。

1997年,香港回归祖国之际,她在静海寺撞钟,并挥毫书写“鸣钟堪警世,知耻足兴邦”,表达了深刻的爱国情怀。

1998年,面对洪水灾害,她亲赴长江大堤,将毛巾、饮料、书籍和鼓励条幅亲手交给坚守在一线的抗洪军民,表达了对他们的深切关怀和敬意。

见证传奇人生的足迹

在2003年11月17日,袁晓园先生因病在南京逝世,享年102岁。她的追悼会吸引了包括各级领导和海内外人士在内的一千多人参加。

2008年3月,南京市中心的新街口天时商贸中心举办了“袁晓园珍贵遗物展”,展出了她的众多遗物和艺术作品,这些都见证了她传奇的一生。

展览中,两份委任状尤为引人注目:

一份是1933年福建省财政厅任命她为思金营业税局副局长的文书,另一份是1943年国民政府外交部任命她为驻加尔各答领事馆副领事的令状。

这些文件是她家人在整理遗物时发现的,见证了她一生的奋斗和成就。

展览中还展出了她生前喜爱的两枚闲章:“偏不老”和“吐丝园主”。这些印章不仅展示了她的个性,还反映了她的艺术生活和哲学。特别是“吐丝园主”,源自她的诗作《述怀诗》,表达了她无论年纪如何,都致力于为人民服务的决心。

袁晓园先生的外甥严敬分享了,尽管年岁已高,她始终保持年轻的心态和活跃的生活方式。她规律的日常生活,兴趣广泛的艺术创作,以及与晚辈的互动,都显示了她精神矍铄的状态。

她曾写道:“不拜耶稣不参禅,人间哪有不老药,顺其自然过百年”,这句话概括了她的生活哲学。

她的一生充满了传奇,她对国家的贡献让她的名字永垂历史。即使已逝世17年,当我回忆起与她的相遇,她那坚韧不拔和充满爱国心的精神依然激励着我们。

参考信源: