夜晚的育婴用品店里,一排排精美的龙纹婴儿服整整齐齐地摆在货架上,却无人问津。

年轻的店员刷着手机打发时间,不经意间喃喃自语,“‘龙宝宝’也骗不了人生娃了。”

今年年初曾被期待的“龙宝宝热潮”似乎并没有如预期般出现。

街头巷尾讨论的却不是孩子的名字和教育,而是越来越多的年轻人生娃意愿有多低。

这背后,到底发生了什么?

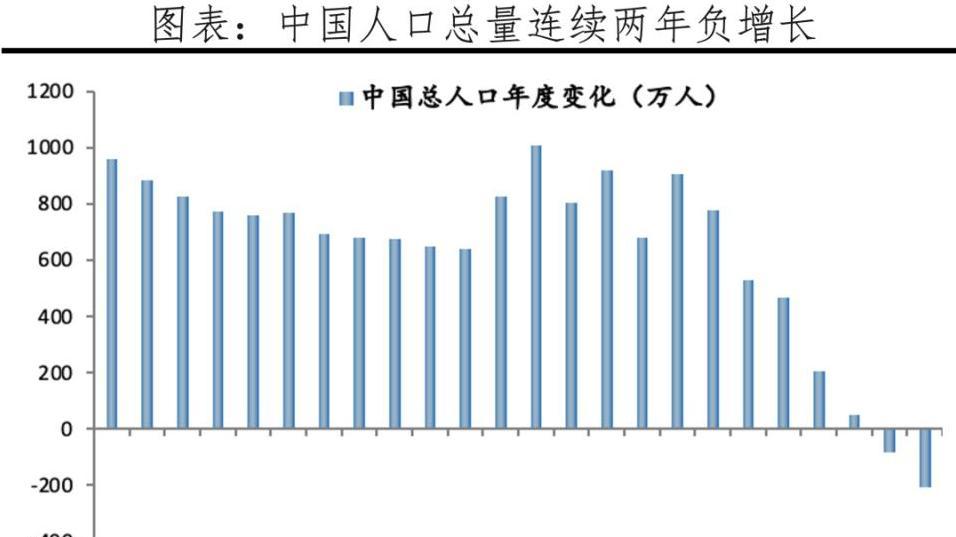

出生数据连年下滑,2024年未见“龙宝宝”奇迹说起近几年的出生情况,变化可以用一句话总结:像滑坡般越来越少。

2020年,中国的新生儿数量还有1202万人,人们还在努力维持一个相对稳定的生育节奏。

到了2021年,这个数字已经降到了1062万,哪怕下降不到百万,也让很多专家开始警觉。

到2022年,新生儿数量再度缩水,仅剩956万,首次跌破千万大关。

这一年开始,社会上的生育话题越来越多,年轻人围绕“生娃”展开自嘲和讨论。

2023年,数据依旧低迷,902万,仿佛低谷还没到底。

到了2024年,人们对“龙宝宝”的期许颇高。

从民间传统到一些专家的预测,纷纷认为新一年的出生数字至少会有所反弹,因为龙在中国文化中被认为是祥瑞的象征。

数据显示,龙宝宝的年份并没有为出生率带来多少希望。

截至上半年,全国新生儿的数量仅432万,与往年相比毫无反弹迹象。

这种现实,不免让人感到无奈。

从政策到文化,“龙宝宝”缘何没能点燃生育热情专家们曾信心满满地预测政策和文化双管齐下能激发年轻人对生育的热情。

一方面,“三胎政策”的出台被视为一剂猛药,似乎只要稍加引导,年轻家庭的生育计划就能被释放。

然而政策再有力,中间的细节没做好,效果注定打折扣。

比如,许多年轻人并不了解“三胎政策”具体有什么福利。

有的只知道少儿医保可能有优惠,有的却连支撑育儿的具体措施都不清楚,结果“就放开了政策,没人会生”成了调侃。

另一方面,“龙宝宝”确实有一定的文化影响力。

小时候,总能听家人说某一年“孩子扎堆出生”,好学校人满为患。

但当今天的年轻人考虑生育时,远远不再是“图个吉利就生”的年代。

他们更在意的是现实能否支撑生育的决定。

如果这些现实问题得不到解决,文化符号赋予的美好期许,也将无法发挥作用。

是什么阻挡了“生娃热”?

年轻人面临的多重难题育儿压力,是现代年轻人面临的第一道门槛。

以婴儿奶粉为例,普通的一罐进口奶粉至少两百元起,一个孩子一个月下来可能需求四五罐,再加上优质尿裤、早教班等各种额外开销,从新生儿的第一天起,育儿成本成了一场看不到尽头的“经济考验”。

多养一个孩子,意味着家庭必须为此削减其他开支,有的人甚至会面临房贷暂时断供的风险。

其次是时间成本。

当代年轻人几乎被职场工作“绑架”,尤其“996”“007”的高强度模式,压得人喘不过气。

一次次加班,一次次拖延假期,让人连喘口气的机会都没有,还谈什么生育责任呢?

更不要提,有些父母原本盘算着让家中长辈帮忙照顾孩子,但随着延迟退休政策推进,这部分家庭支持也逐渐化为泡影。

加上学校学区资源分配不平衡,学前教育资源紧张,年轻人对生育的信心更是大大削弱。

还有一部分健康问题一直困扰很多人,比如年轻人的作息饮食问题一直得不到改善。

长期熬夜、不健康饮食习惯,甚至过多压力导致的心理健康问题,让养育一个健康的孩子变成了一件需要大量准备的事。

即便内心有计划,也不得不延后抉择。

未来路在何方?

从调整政策到优化社会支持出生率的下降不仅是一个家庭的问题,更是一个社会需要正视的挑战。

今天的年轻人用行动表达了对当前生育支持政策的不满,但这或许也是一个让政策改进的契机。

育儿补贴,无疑需要更加扩大范围,贯穿孩子成长的每个阶段。

奶粉、学费、医疗费,能精准补贴的地方应该一步到位,切实减轻年轻家庭的经济负担。

同时,社会支持也不能忽视。

比如,增加普惠幼儿园的覆盖率,让孩子能顺利入园;或者为生育家庭提供购房优惠政策,在房贷利率和首付比例上做出适度调整。

这些都是能够直接影响生育决定的关键变化。

最后一点是观念的改变和引导。

一些年轻人选择丁克,他们更重视自我发展,但也有很多人是被压力“逼”丁克。

如果所处的环境能对他们更友好,或许也会有不少人愿意重新规划家庭目标。

结尾或许我们更需要理解,生育对于现代年轻人来说,不再是一个简单的“社会义务”,而是一个需要理智选择的生活决定。

那些未被满足的现实需求,是让年轻人困在原地的原因。

但如果我们都愿意面对这些问题,用公平和支持为未来搭建桥梁,也许某一天街头巷尾的讨论不会再是“谁还敢生?”

而是“生谁不香呢!”

龙须草而已