2025年2月24日凌晨上海外滩海底捞包间。

两个17岁的少年借着酒劲爬上餐桌,对着正沸腾着的四宫格火锅撒尿。他们完全想不到,这个持续了37秒的荒唐举动,会引发中国餐饮史上代价最为惨重的公关危机。

在监控画面里,唐某和吴某毫无顾忌的笑声与火锅往上冒的热气混在了一起。这段被传到暗网的视频,就如同一个定时炸弹那般,过了四天就把全国的舆论给引爆了。

在自媒体这个时代呀,只要有啥行为越过了底线,那就很有可能会发展成公共事件呢。这场闹哄哄的事儿呀,暴露出的不仅仅是那些未成年孩子道德方面做得不好,还有餐饮地方监控存在看不到的危险区域这个大问题呢。

海底捞一直特别得意的“变态服务”,在这个时候反倒成了既有利又有害,像一把双刃剑一样扎向了它自己。

2月28日海底捞总部危机警报

成都简阳那个会议室里,高管们直勾勾地盯着那模糊不清的视频片段,一个个都急得不行。他们面对的是1400多家门店以及跨越15个国家的监控数据,这可把技术团队给难住了,就跟在大海里捞针似的。更让人觉得好笑的是,出事儿的那家门店用的居然还是2023年升级过的“智能安防系统”呢可就是没把这么明显的异常行为给识别出来。

这直接展现了餐饮行业AI监控的那种尴尬情况——它能够认出后厨里的老鼠,可却弄不懂人类的那些荒诞行为。要是企业太过于依赖技术方面的手段,那就会使得现场管理中人性化的判断能力变弱。

在3月6日警方介入之后,事件有了戏剧性的变化。靠着支付记录往回追溯以及生物特征的对比,最后把目标锁定在了上海外滩店,警方对两名男子也做出行政拘留的处罚。在这个时候,从事情发生已经过去了10天,这段时间里这家店正常地接待了4109桌顾客。

这10天处于信息空白状态,正好给危机的发展提供了绝佳机会。海底捞在排查方面展现出的效率,暴露出跨国企业普遍存在的管理问题,那就是标准化的流程反倒成了应对紧急情况时的束缚。

在警方通报发布的同一天,48名员工连夜上演"搬家式清洁"。价值23万元的新锅具被批量更换,使用德国凯驰高温蒸汽消毒设备进行12道工序处理,甚至拆解了通风管道。但网友的犀利评论一针见血:"马桶刷得再干净,也改变不了被人当尿壶用过的事实。

物理清洁相对而言比较容易,不过心理消毒就困难得多了。海底捞打算通过能够看得见的硬件更换来重新构建信任,可是它低估了消费者心理阴影那股顽固的力量。这种“依靠技术去补救”与“进行情感修复”之间的不衔接,恰恰是现代企业在危机管理过程中普遍面临的难题。

3月12日上午千万赔偿公告。

“4109单全退并加10倍现金补偿”的重要声明迅速在社交媒体上引起热烈讨论,依据每桌平均花费350元来计算,海底捞得掏出超出1500万元的真金白银,大概相当于这家店27天的营业所得。有消费者展示了自己收到的到账短信,短信上写着“消费498元,到账5478元”,并且开玩笑称这是“一年中最棒的理财项目”。

这“天价赔偿”其实是经过认真考量的危机应对举措——既符合《食品安全法》所规定的十倍赔偿的最高额度,又引发了“反向营销”这类能够吸引众多关注的话题热点。不过隐患也随之而来:在暗网之上已经出现了《海底捞式碰瓷教学》,敲诈的产业链条开始悄然滋生起来。

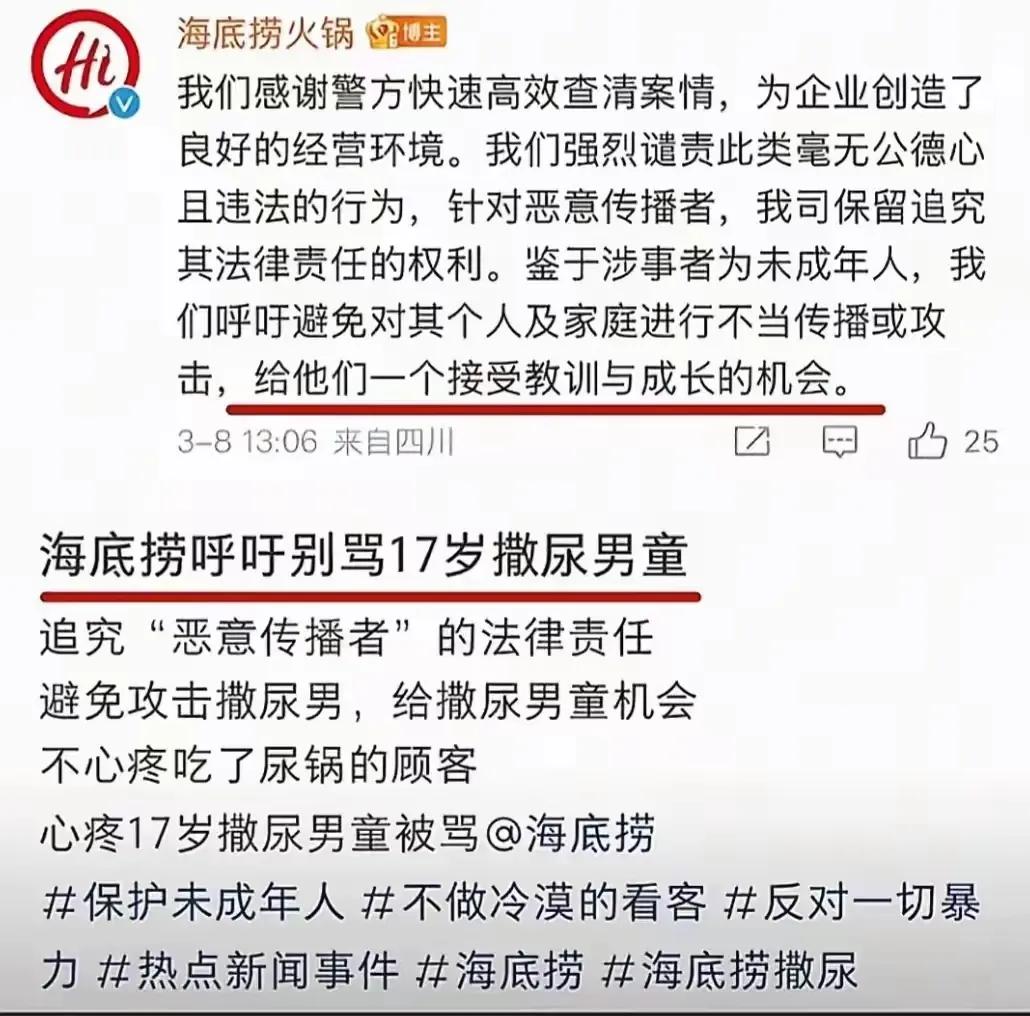

海底捞10倍赔偿这件事上了热搜榜首,支持的人大力夸赞这是“教科书级别的公关”,而质疑的人则嘲笑说是“花钱买个安心”。

人民日报定下的“彰显企业担当”的基调与法学界提出的“赔偿过度,恐怕会抬高行业标准”的担忧两者之间形成了一种很微妙的相互抵消的状态。

这场价值一千万的信任重建实验表明,新时代商业逻辑发生了变化。90后和00后成了消费主力军,他们一方面要求绝对安全,另一方面又相信“真诚才是最好的办法”。海底捞花了很多钱打开的,不光是消费者的钱包,还有情感接纳的那扇门。

大家对此怎么看?