现代世界,最暴利的产业无疑是军火和石油,大头被美国控制着。而在两者之外,毒品贸易无法被人们忽视。

全球毒品市场每年交易额超过5000亿美金,是军火、石油之外的第三大国际贸易,近些年甚至有超过石油的趋势。

在美洲,南美的可卡因和冰毒是主流毒品,每年在美国卖出1000亿美金。

而在亚洲,上世纪末开始深度缉毒之后,毒害全球的“金三角”毒窟被铲除。东亚地区的毒品肆虐得到有效遏制,如美国那样的动摇国本的毒品问题,再也没有出现。

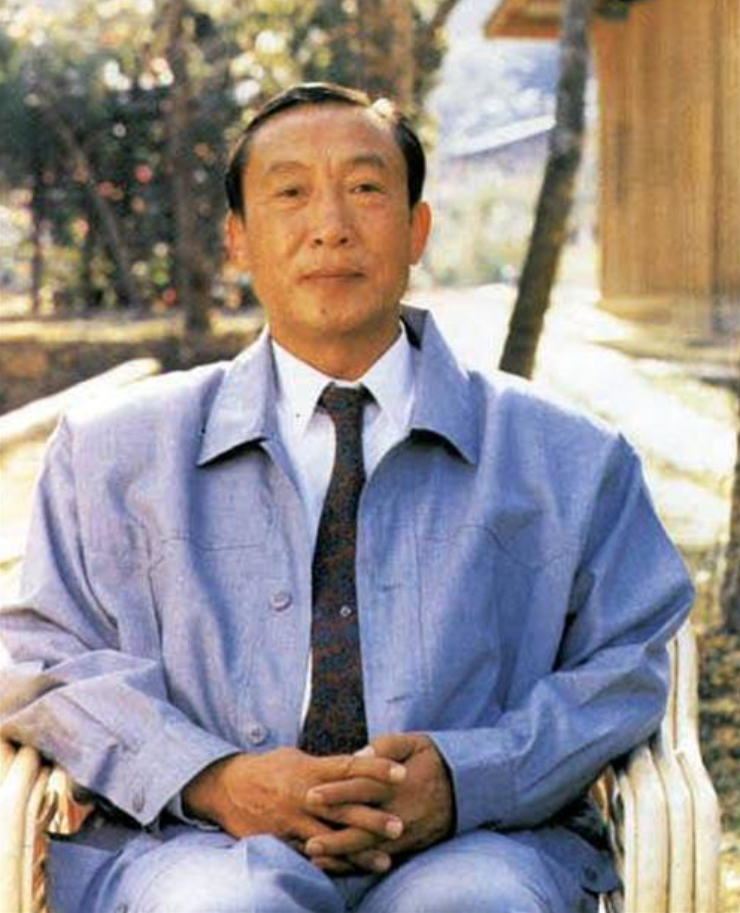

至于金三角毒品王国的崛起和垮塌,和一个人的起、落有关,他就是世界级毒枭,“毒王”坤沙。

20世纪的各种“毒王”很多,坤沙无疑是最“成功”的一个,因为他最后建了国。

坤沙生产、销售的是高纯度海洛因,远销全球。这种罂粟提取物价格极高,所以利润很大,坤沙用毒资养着自己的“孟泰军”,在金三角地带列土封疆,建立独立王国。

巅峰时期,坤沙年收入超过1亿美金,养着万人的武装,缅老泰三国都拿他没办法,美国也鞭长莫及。

要不是坤沙最后权迷心窍,要建立独立国家,引起多国围剿,可能他的毒品帝国不会轻易倒塌。

那么,坤沙的人生有什么故事?他的毒品王国为何无人能管?这样一个国际大毒枭,为何最后能安享晚年?

坤沙,缅甸人叫他“关约”,关于他的民族成分,现在还有争议。

坤沙自己叙述,他父系是汉人,但在缅甸北部生活百年,有掸族血统。他的本姓是张,家里有汉名,有掸名。

坤沙的汉名为张奇夫,父亲叫张秉尧,掸名叫坤爱。

这个坤,就是掸族语言里“官长”“头人”的意思,因为他的母系家族是掸邦北部“莫莱山”的土司,家里传承了几代人。父亲坤爱当年从云南来缅甸做生意,入赘莫莱山家族,后来当上了土司。

坤沙出生在1933年,当时缅甸还是英国殖民地,缅北土司们都是土皇帝,平时卖鸦片挣钱。

父亲是土皇帝,坤沙就是“太子爷”。但坤沙的命运比较悲惨,3岁那年,父亲死去,有说法说坤爱是病死,还有说法说他被周边土司势力杀死。

2年之后,坤沙母亲死于鸦片吸食过量,坤沙成为孤儿,被几个舅舅赶出家门。他后来远走泰国、下缅甸等地投奔亲戚,十几岁时才回到缅北。

靠着家族“莫莱山土司”的名声,坤沙被外公介绍到一个土司武装里,担任小队长,他们的主要任务就是运输鸦片膏。

坤沙16岁那年,也就是1949年,他正式走上贩毒道路。晚年回忆里,坤沙对此非常感慨,觉得那是自己峥嵘岁月的开始。

同年,中国大陆解放,云南的老蒋部队退入缅甸,司令是李弥。当时老蒋让李弥在缅北准备“反攻”,他带着几万人在缅北、泰北活动。

不久后,台湾来的特务和李弥联合开了“抗俄大学”,教游击战和反攻大陆思想,学员都是缅北当地的土司或者毒贩。

坤沙就在这所学校上了几年学,系统接受了军事训练,从一个只知道开枪的大头兵,变成了懂得养兵、练兵、打仗的军事头目。

20岁以后,坤沙开始拉起自己的队伍,在家乡莫莱山一带搞毒品运输,这时候还是小打小闹。

进入50年代中期,因为缅甸政府和老蒋留下的残军发生矛盾,缅甸告到了联合国,老蒋只能把李弥带领的残军大部撤走。

这一走,缅北留下了巨大的权力真空,各方土司和武装分子争夺地盘,第一个毒王罗星汉开始崛起。

罗星汉背靠果敢土司杨家,靠种鸦片、卖鸦片成为地区一霸,外号“鸦片将军”。

缅北的毒品生意越做越大,莫莱山一带的坤沙看着眼馋。60年代初,为扩大势力,他走了父亲的老路——给土司当上门女婿。坤沙入赘一个叫占巴的土司,有了自己的地盘,扩大了鸦片生意。

此时的坤沙还是个小角色,但他很快让罗星汉这些人听到自己的名字。

由于缅北地区运毒队伍很多,各方势力有时火并,有时互相帮助。坤沙的队伍却是另类,遇到竞争对手经常吃干抹净,杀人越货,抛尸荒野,手段狠辣。

同时,作为汉人血统的领袖,罗星汉这些人都和缅甸政府关系很差,互相攻伐。

但坤沙却经常和缅甸政府合作,不仅在情报上互通有无,甚至买卖过军火。60年代初,坤沙居然接受“招安”,成为仰光政府的边防军官,他名正言顺地攻击其他势力,霸占地盘。

从这些事迹,能看出坤沙是个心狠手辣,脑子灵活的领袖人物,也怪不得他能在缅甸崛起为一代枭雄。

1960年代末,坤沙势力壮大,他曾挑战罗星汉的权威,两方在1967年发生战争。

这次战争规模不大,因为坤沙并不傻,他知道自己是打不过罗星汉的。

彼时的“鸦片将军”罗星汉是世界第一大毒枭,他控制的果敢等地年产海洛因近百吨,拳头产品是纯度高达96%的海洛因砖。

这种毒品通过黑市卖到泰国、南越,从美军手里赚了美金,还走私来了美国武器。罗星汉的武装甚至比缅甸政府军还厉害,缅军唯一的优势就是有空军。

恰逢美国当时在南越打仗,毒品问题让美军苦不堪言。最后在1973年,美国联合东南亚多国消灭了罗星汉,将其逮捕关押。

缅北的真空再次露了出来,但坤沙此时又没抓住机会,因为他在1969年被缅甸政府秘密逮捕,此时在仰光坐牢。

1976年,坤沙的亲信,蒋军军官张苏泉绑架两名苏联医生,换取缅甸政府释放了坤沙。

坤沙此次如鱼入海,回到缅北后加紧扩大队伍,拉起了一支数千人的队伍。他军事化地管理以美斯乐为中心的广阔地区,军事化管理农民,制造毒品,种植、提炼、贩运一条龙。

坤沙和张苏泉手下有5000人的武装,他们的据点是蒋军“泰北孤军”的老家满星叠。只不过坤沙的队伍有更多的掸族人,坤沙以“掸族民族主义”洗脑他们,让他们种毒、参军。

在一番操作后,70年代末,整个金三角产出毒品突破1000吨,其中坤沙集团的产量就占到一半。他还下令研发出了超越罗星汉“96%纯度”海洛因的新产品——99%纯度海洛因砖。

这种毒品砖,外包装有“双狮地球”的标志,远销欧美。

美国黑市对该产品趋之若鹜,因为同体积下,它能掺入杂物制造出更多毒品成品,赚更多的钱。

美国DEA调查认为,这种技术的进步,是台湾地区、日本方面的化学家帮助坤沙研究的结果。这种技术在老挝的“温将军”贩毒集团也有出现,两大毒枭共同把海洛因推广到全世界。

彼时全球冷战正在高潮,美苏在全球争霸,中国也积极参与国际共运。

因为大国们都没空管理缅甸的“内政”,结果这给了毒枭们机会——进入80年代,金三角已遍地罂粟,连粮食都要进口。这里年产毒品2000多吨,比70年代的产量多了几倍。

坤沙集团年收入数千万美金,他的手下扩充到3万人,到处吞并小毒枭,并袭击邻国的政府、军队,泰国、缅甸都如鲠在喉。

90年代初,坤沙集团进入巅峰期。但冷战一结束,大国们腾出手,坤沙的好日子也就完了。

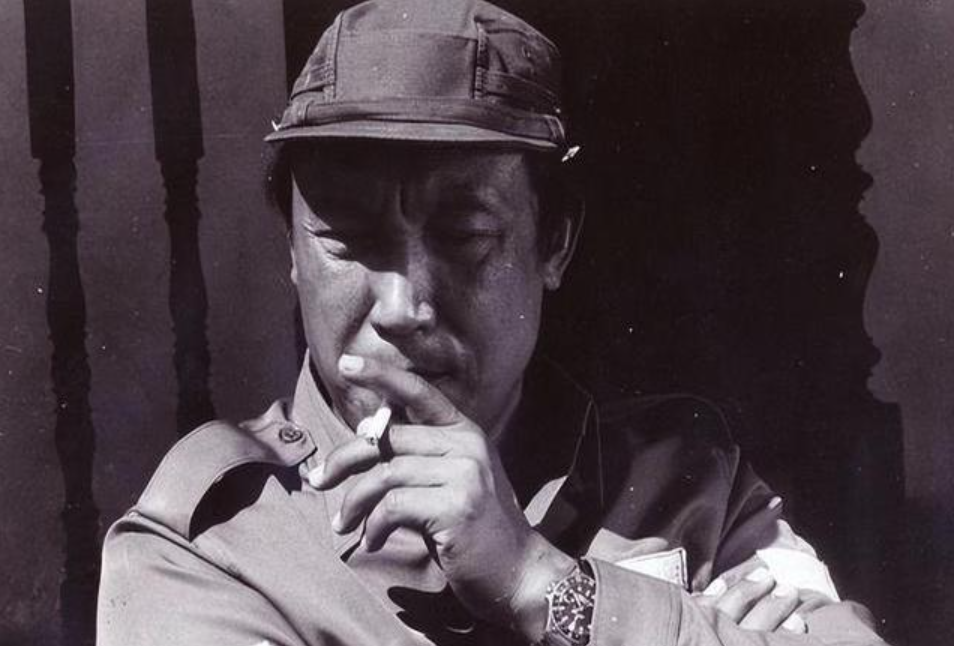

20世纪末,坤沙可谓风光无限,亚洲、欧洲、南美的媒体都去缅甸采访他,给他大版面的专访,甚至拍摄纪录片。

坤沙面对镜头很自信,吐露自己这些年的“艰辛”。他说自己靠辛苦打拼才有今天,当年自己的岳父甚至要杀死自己,他在鬼门关前走了一遭,最终狠心干掉了岳父占巴,妻子也和自己决裂。

但无论采访者暗示、明示坤沙,他的毒品在害人,坤沙的嘴都不松:

他坚称自己不是毒贩,自己是革命军,是掸邦人民的武装头领。他只收税,向农民和毒贩收税,他的手下不贩毒,也不吸毒。

当然,这样的解释不会被全世界接受。因为就在坤沙的地盘内,他的手下不吸毒,平民却吸毒者很多,随处可见横死路边的尸体。

1991年,东南亚金三角产出的毒品,破纪录地来到3000吨,这是个让联合国无法忽视的数字。

中、日、韩、马这些亚洲国家,深受毒品问题折磨。美国、英国、意大利,也有大量金三角海洛因。

坤沙一年从毒品买卖赚取数亿美金,他的私人资产超过20亿美金,而这份生意的代价是数以百万计的家庭破碎,引发的犯罪问题成为全球顽疾。

坤沙集团出口的海洛因,占全球市场的三分之二。美国、中国、英国和缅甸、泰国政府合作,要争取消灭这个世界毒枭。

当时坤沙自封“掸邦革命政府主席”,控制军队,要领导掸邦和泰国、缅甸作战。靠着毒资,坤沙武装了整整6个师的部队,总数超过2万人。

彼时的掸邦是全球最贫困的地区之一,而坤沙能给一个士兵每个月10美元军饷,足够养家。

看着自己的势力越来越强大,坤沙开始飘飘然起来。他居然想着建立一个独立的国家,自己当民族领袖。

身边人都劝他,连一些毒枭都认为这样是树敌之举,但坤沙不为所动。张苏泉苦劝无效,坤沙居然在1993年建立“掸邦共和国”,并希望得到国际承认。

其实在之前,坤沙就建了个“掸邦革命政府”,但那是地方武装,没人重视。

可这一次,坤沙公布了全新的国旗、国徽、国歌,坤沙自称总统,并兼任三军司令。坤沙号召掸族人团结起来,建立独立政权。

此举在中南半岛引起轰动,因为金三角的武装历来很骚动,可并未追求独立的国家地位,主要是有“彬龙协议”压着。

坤沙要建立共和国,就是要推翻缅甸“彬龙协议”,缅甸不答应,泰国、老挝甚至中国也很担忧。

随着国际上对金三角的毒品问题施压,坤沙也答应要“禁毒”,但建国之后带来的巨大军事压力,让坤沙必须继续贩毒。

所以金三角的海洛因输出维持在高位,一直延续到1995年。这一年,所谓的掸邦共和国开始分裂,原因是掸族和汉族的内斗。

当时,掸族人掀起“排汉”运动,要把当年“孤军”系统留下的汉人官僚、军官驱逐,坤沙、张苏泉都是汉人,两人被迫辞去职务。

恰好此时缅甸政府大兵压境,1996年,张苏泉和老大坤沙选择投降,两人被软禁在缅甸仰光。按照缅甸内战的潜规则,丢下武器投降的,可以安享晚年,缅甸政府一直遵守这一条。

坤沙晚年非常低调,从媒体面前消失,他的几个老婆陪伴着他,直到2007年去世。

2011年,张苏泉也去世,代表孤军和土司的时代,彻底结束了。

文/商学野

参考资料:

1.《缅甸大毒枭──坤沙》,林锡星

2.《坤沙——金三角“鸦片大王”之迷》,赵兴燕