1970年的湖南湘阴秋色正浓,甘萍在文艺世家的摇篮里发出第一声啼哭。这个本该握着毛笔长大的女孩,却总爱追着足球在弄堂里疯跑。父亲用砖头垒砌的乒乓球台,承载着童年最鲜活的记忆,那些砖缝里长出的野草,仿佛预示着这个女孩注定不走寻常路的人生。

在全民体育尚未觉醒的70年代,湖南省少儿体校的游泳馆里,总能看到一个小女孩像倔强的海豚般反复跃入水中。那时的训练条件远不如现在,据2023年《中国体育史研究》披露,1970年代省级体校的游泳训练设施达标率不足30%。甘萍在水泥砌成的泳池里磨破膝盖,在露天体操场上晒脱皮肤,这种近乎残酷的训练方式,最终让她的运动员梦想折戟在青春发育期前。

被迫离开体校的那天,甘萍把训练服叠得整整齐齐,就像叠起未竟的梦想。转投文艺领域看似顺理成章,实则暗藏时代密码。改革开放初期的文艺界正经历解冻期,据文化部1980年统计,全国专业艺术院团数量较十年前增长47%。这个数据背后,是无数像甘萍这样被迫转换赛道的年轻人。

在花鼓戏剧院的岁月里,甘萍把运动员的韧性移植到声乐训练中。清晨五点的吊嗓子里藏着游泳训练的肺活量,舞台走位中带着体操动作的韵律感。这种独特的跨界融合,让她在1991年"KENT"大赛中一鸣惊人。当时评委给出的评语是:"她的歌声里带着竞技体育的爆发力"——这种特质在温婉为主的90年代乐坛堪称异类。

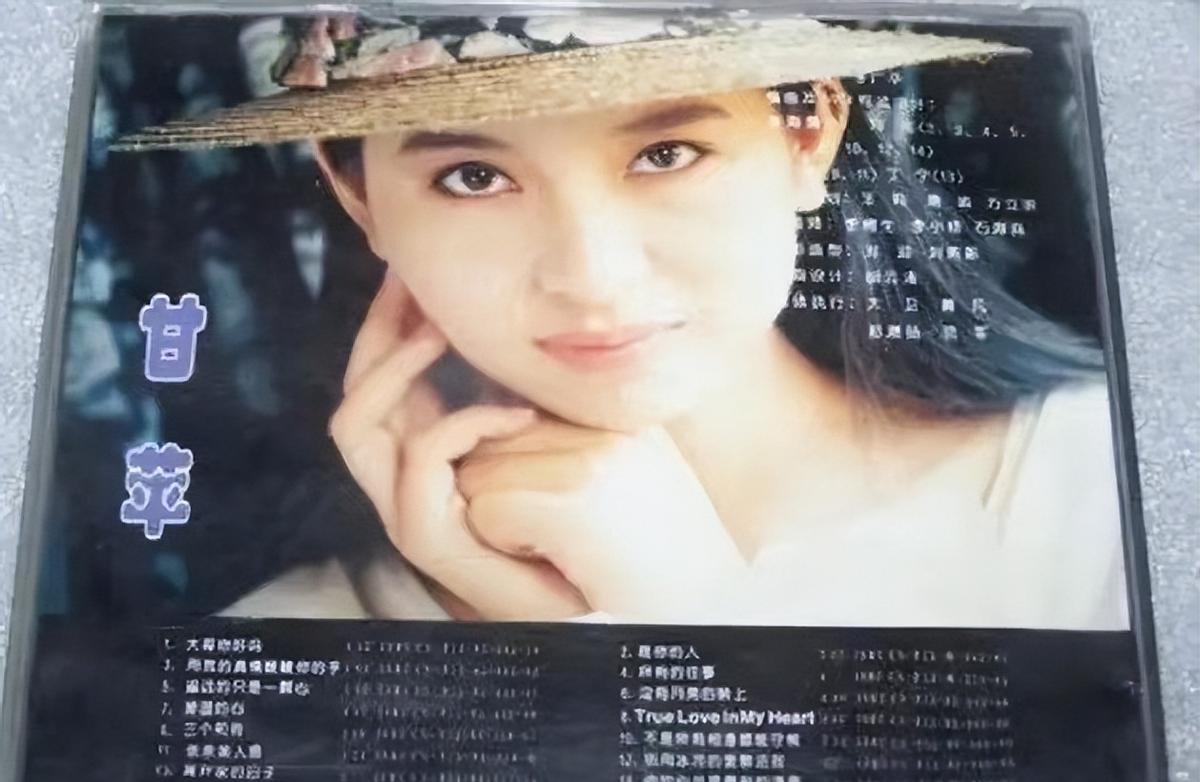

《大哥,你好吗》的爆红印证了市场对新鲜血液的渴求。但鲜为人知的是,专辑制作期间正值市场经济转型,唱片公司首次引入台湾制作模式。甘萍在访谈中回忆:"当时录音棚墙上贴着'时间就是金钱'的标语,我们这些体制内演员第一次体验按小时计费的商业制作。"

与黎兵的相遇,恰逢中国职业体育与娱乐产业初现交集的微妙时刻。1994年甲A联赛开启职业化改革,足球明星开始具备商业价值。而甘萍拍摄运动饮料广告的经历,正是文体产业联动的早期案例。这个看似浪漫的邂逅,实则暗合着时代发展的脉搏。

当两人的恋情曝光时,正值都市类报纸爆发式增长期。2003年全国都市报数量较五年前增长300%,狗仔文化开始萌芽。某周刊记者曾撰文回忆:"当时总编室挂着'抢新闻就是抢市场'的横幅,我们像猎犬般搜寻文体明星的绯闻。"这种畸形的媒体生态,将私人情感异化为公共谈资。

网络论坛的兴起更是放大了舆论杀伤力。中国互联网络信息中心数据显示,2003年网民数量达7950万,BBS日均发帖量突破百万。在"天涯社区"相关讨论帖中,"小三"这个词被重复刷屏675次,理性讨论完全淹没在情绪宣泄中。这种网络暴力模式,与当下微博热搜的骂战何其相似。

甘萍选择远走英伦的2004年,恰逢中国明星移民潮初现。英国国家统计局数据显示,当年中国籍移民中从事文艺工作的比例较上年增长12%。这种"用脚投票"的逃离,折射出当时公众人物生存空间的逼仄。但换个角度看,这也开创了明星保护隐私的新模式——物理隔离法。

十八年后的今天,53岁的甘萍在直播平台上分享插花心得,评论区依然有好事者追问往事。但令人欣慰的是,新一代网友更关注她的生活智慧而非绯闻八卦。这种转变背后,是公民媒介素养的整体提升。中国社科院2022年调查显示,00后群体对明星隐私权的认同度比90后高出28个百分点。

回望这段跨越世纪的爱情故事,我们不该止步于猎奇。在全民皆媒的今天,每个普通人都可能遭遇"甘萍困境"。当你在朋友圈吐槽同事被截图传播,当你的短视频遭遇恶意解读,那种被曲解的痛楚与当年并无二致。学会在公共场域建立情感防火墙,或许是我们这个时代的必修课。

站在2023年的门槛回望,甘萍的故事早已超越个人悲欢。它像一面多棱镜,折射出中国社会三十年间媒体生态、公众心理和个体权利的深刻变迁。当我们在短视频平台刷到退役运动员直播带货,在热搜看见明星律师函警告,是否想过这些现象与那个站在砖头乒乓球台前的小女孩有着隐秘关联?

或许真正的成长,在于学会把镜头对准值得关注的事物。就像此刻,当我们讨论甘萍时,不再执着于情爱纠葛,而是看见那个在时代浪潮中不断突围的身影——从体校泳池到英伦庄园,从舆论风暴到岁月静好,这个湖南姑娘用半生时光书写了最生动的生存哲学。