【注释与白话翻译】

【原文】刘敦祯1939年10月1日 星期日 晴

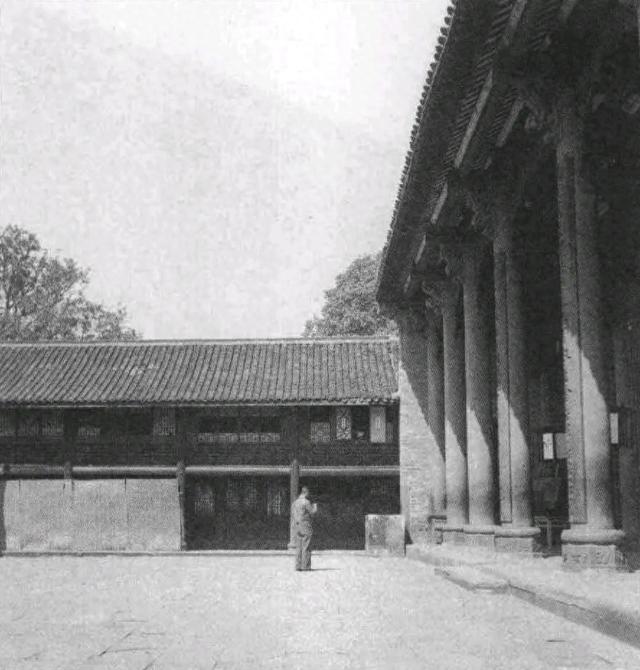

晨八时,郭有守先生来访。九时半,偕市政府警士二人调查文殊院。院在城北,南向,微偏西。外为山门,次钟、鼓楼,再次三大士殿及大雄宝殿、说法堂、藏经楼等,依次配列于中轴线上。左、右廊庑环绕,并杂置客堂、斋堂及伽蓝殿等附属建筑。其左、右复有庭院数处,规模甚巨,居地佛寺之冠。此寺重建于清道光间,证以客堂所悬道光九年(公元1829年)匾额,似可凭信。其柱与础石间,施櫍一层,为川中极普遍之建筑手法。十一时离文殊院,再往明蜀王府故址调查。址位于城中央,方向与磁针所指适相吻合,而与城内街衢则未能一致,足见成都之城垣、街道,建立远在明以前也。府前列三石桥,次府门三洞,再次门基一座,殿基一座,缭以石阶二层。自此以外,为石狮、石牌坊等,胥清建,而建筑物尚有多岁建造者。盖其地初改贡院,民国后复为四川大学故也。遗迹堪使人注意者为明代之遗构,如踏道之象眼逐层向内凹进,尚存宋人手法,极为可贵。石牌坊则为清乾隆九年(公元1744年)所建。

【注释】

1. 郭有守:教育家,时任四川省教育厅厅长

2. 文殊院:成都现存最完整的佛教寺院,始建于唐代

3. 櫍(tà):古代建筑中垫在柱础与柱子之间的木垫块

4. 明蜀王府:明代藩王府,遗址位于今成都天府广场一带

5. 象眼:台阶侧面呈三角形的部分

【白话翻译】

早晨八点,教育厅厅长郭有守先生来访。九点半,我与两位市政府警士一同前往文殊院调查。寺院位于城北,坐北朝南略偏西,布局依次为山门、钟鼓楼、三大士殿、大雄宝殿、说法堂、藏经楼,均排列在中轴线上。左右回廊环绕,附属建筑包括客堂、斋堂、伽蓝殿等,另有多处庭院,规模宏大,为成都佛寺之首。寺内客堂悬有清道光九年(1829年)匾额,佐证其重建于道光年间。柱础与柱子间垫有一层櫍木,是四川地区常见的防潮做法。

十一点离开文殊院,前往明蜀王府遗址考察。遗址位于成都中心,其方位与磁针指向完全一致,但与城内街道走向不符,说明成都城池街巷早在明代以前就已形成。王府前有三座石桥,其后依次为三洞府门、门基、殿基,环绕两层石阶。现存石狮、石牌坊均为清代建造,部分建筑年代更早。此处曾改为贡院,民国后成为四川大学旧址。明代遗迹中最珍贵的是踏道象眼向内凹进的做法,保留了宋代建筑风格。石牌坊则建于清乾隆九年(1744年)。

【原文】午后参观少城公园内民众教育馆,内藏古瓦棺数具。南朝立像二尊皆石造,衣纹作湿褶式,背面题:“中大通元年(公元529年)太岁乙酉……。”惟头部乃后人所补。又有隋、唐石佛首各一。明壁画二幅(出剑阁)。明江渎庙铁像、铁鼎、铁炉各一具。

【注释】

1. 少城公园:今成都人民公园,始建于1911年

2. 中大通元年:南朝梁武帝年号,公元529年

3. 江渎庙:祭祀长江之神的庙宇

【白话翻译】

下午参观少城公园内的民众教育馆,馆内收藏有数具古代瓦棺。两件南朝石造立像衣纹呈“湿褶式”,背面题有“唐中大通元年(529年)太岁乙酉……”,但头部为后人修补。另有隋、唐石佛首各一尊,明代剑阁壁画两幅,以及明朝江渎庙铁像、铁鼎、铁炉各一件。

【原文】四时调查成都府文庙,无所获。访杨遇春住宅,以产权屡易,无从询问,废然而返。晚结算旅行账目,十一时就寝。午夜十二时半,被警报惊醒,披衣越后垣出新南门,紧急警报踵至,时可一时二十分。行二十分,至黄炎培先生宅休息。二时,敌机自西掠成都西南郊东飞,据探照灯所指,似有九架,我方飞机前往追击。未几,敌机又盘旋空际三次。至三时二十分,我机已敛迹,而敌机又突袭西南郊,遥瞩火光闪烁,声若雷鸣,不悉投弹何处。四时四十分,警报解除。五时十分,返回青年会寓所,因疲乏复入睡,十时起床。

【注释】

1. 杨遇春:清代名将,曾参与平定白莲教起义

2. 黄炎培:教育家,时任国民参政会参政员

【白话翻译】

四点调查府文庙,未发现有价值的建筑遗存。拜访杨遇春故居时,因产权多次变更无法深入了解,失望而归。晚上结算旅行账目,十一点就寝。午夜十二点半被警报惊醒,披衣翻越后墙逃出新南门,紧急警报随后拉响,此时已凌晨一点二十分。步行二十分钟至黄炎培先生住宅暂避。两点,敌机从西面掠过成都西南郊向东飞去,探照灯显示约有九架,我方战机起飞拦截。不久敌机三次盘旋,三点二十分我方战机返航后,敌机再次突袭西南郊,远处火光闪烁、爆炸声如雷,不知投弹地点。四点四十分警报解除,五点十分返回青年会住所,因极度疲惫再次入睡,十点起床。

【原文】午后商承祚、李筱园二君来访。四时迁居汪家拐上街三十五号清华同学会,作书寄敬之,十一时就寝。约半小时,又闻警报,走避新西门外田塍间,月冷霜寒,露侵肌肤。

【注释】

1. 敬之:即钱端升,政治学家,与刘敦祯同为清华教授

【白话翻译】

下午商承祚、李筱园二位来访。四点迁居汪家拐上街三十五号清华同学会,写信寄给钱端升,十一点就寝。约半小时后再次听到警报,逃往新西门外田间躲避,月光寒冷、霜气逼人,露水浸湿衣衫。

【爆款文章】

《暗夜中的文明守护者:刘敦祯1939年成都生死考察》

1939年10月1日,成都的天空笼罩着战争的阴云。刘敦祯站在文殊院的飞檐下,手中的卷尺突然被警报声打断——这已经是他在四川考察期间第三次遭遇空袭。这位中国营造学社的骨干,正用生命在战火中抢救着中华文明的建筑密码。

晨光里的千年梵音

清晨八时,郭有守的到访带来意外惊喜:文殊院的古建筑群竟完整保留着清代重建时的格局!当刘敦祯在大雄宝殿发现柱础与木柱间的防潮櫍木时,兴奋得几乎忘记敌机随时可能来袭。他在日记中写道:“此等手法,竟与《营造法式》记载暗合,川中匠师诚为古法活化石。”

废墟中的时空密码

明蜀王府遗址的调查更具戏剧性。当测绘队发现遗址方位与成都街道走向矛盾时,刘敦祯如获至宝:“这证明成都城早在宋代前便已成型!”他趴在明代踏道上,用放大镜观察象眼的凹进弧度,仿佛触摸到了《清明上河图》中汴京的温度。

月光下的生死逃亡

午夜的空袭彻底打乱了计划。刘敦祯抱着测绘图翻越城墙,在新南门的麦田里目睹了最悲壮的一幕:九架敌机掠过西南郊,我方战机在探照灯下与敌机周旋。当火光映红天际时,他在笔记本上匆匆写下:“若文明终将毁灭,至少让我们的记录成为后人重建的蓝图。”

绝境中的学术坚守

迁居清华同学会后,警报依然如影随形。在新西门外的稻田里,刘敦祯裹紧长衫,就着月光核对白天的数据。露水浸透了布鞋,他却浑然不觉——商承祚新发现的南朝石刻、李筱园提供的唐代摩崖线索,正在他脑海中拼凑出一部西南建筑史诗。

文明传承的永恒之光

这场持续半年的考察,让刘敦祯团队在400余处古建筑中发现了23处宋代以前的珍贵遗存。当他们在剑阁的明代壁画前驻足时,刘敦祯突然意识到:这些被战火威胁的古老建筑,正是中华文明最坚韧的脊梁。正如他在给妻子的信中所写:“敌机炸毁的只是砖瓦,炸不毁的,是我们刻在石头上的文明记忆。”

这段尘封的历史,不仅是中国建筑史的重要篇章,更是一代知识分子用生命诠释文化担当的见证。那些在月光下颤抖的测绘图、在警报声中完成的笔记,至今仍在诉说着一个真理:文明的火种,永远在最黑暗的时刻绽放光芒。