他叼着棉球说出《教父》的第一句台词,他在《欲望号街车》里用汗湿的T恤点燃情欲,他拒绝奥斯卡奖杯以抗议印第安人遭遇,他在片场用直升机运来一头牛只为激怒导演——马龙·白兰度(Marlon Brando)的每一帧影像都在证明:真正的天才从不需要被定义,他们只需要被凝视。

1951年,27岁的白兰度在《欲望号街车》中饰演斯坦利·科瓦尔斯基。当其他男演员还在用夸张的肢体语言表演愤怒时,他选择用脊椎的震颤传递暴力——蜷缩、弓背、野兽般的喘息,将田纳西·威廉斯笔下的工人阶级“野兽”演绎成弗洛伊德式的欲望图腾。导演伊利亚·卡赞回忆:“他让整个剧组发抖,不是因为演技,而是那种随时会失控的真实感。”

这正是“方法派”革命的开始。白兰度师从斯特拉·阿德勒,将斯坦尼斯拉夫斯基体系碾碎重组:他要求《码头风云》剧组在真实黑帮控制的码头拍摄,为《巴黎最后的探戈》提前三个月与女主角玛利亚·施耐德同住公寓。好莱坞黄金时代的精致面具,被他用原始的生命力撕得粉碎。“他不是在演戏,是在用灵魂搏斗。”杰克·尼科尔森说。

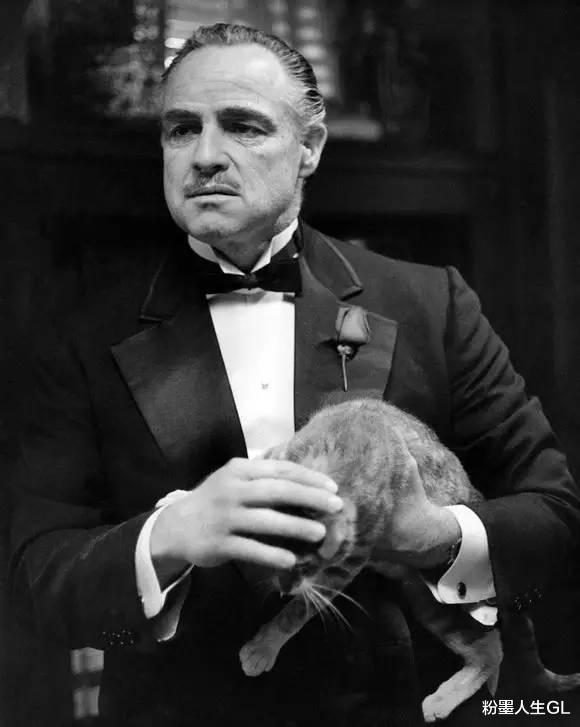

1972年,《教父》让白兰度二封奥斯卡影帝,却也让他陷入更深的自我厌恶。为了塑造维托·柯里昂,他将棉花塞满口腔改变声线,用猫的瞳孔研究“权力者的凝视”,甚至在试镜时往脸上涂鞋油——这些后来被奉为教科书的神操作,于他不过是逃离现实的游戏。

“我讨厌表演,就像妓女讨厌嫖客。”他在自传中写道。这种撕裂感在《现代启示录》拍摄期间达到顶峰:他拿着200万美元片酬却拒绝背台词,要求科波拉把他的对词写在婴儿尿布上,最终用450磅的肥胖身躯演绎出人类文明最黑暗的寓言。

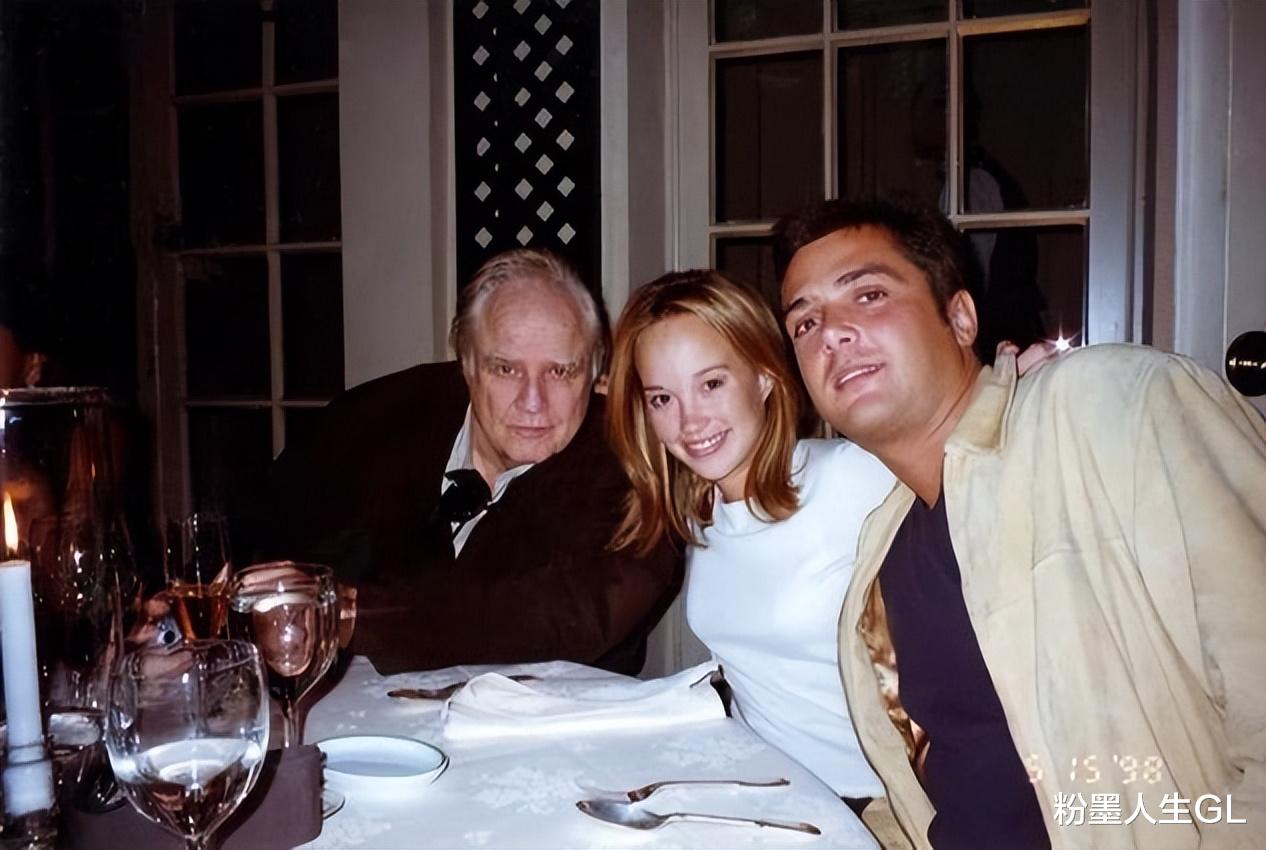

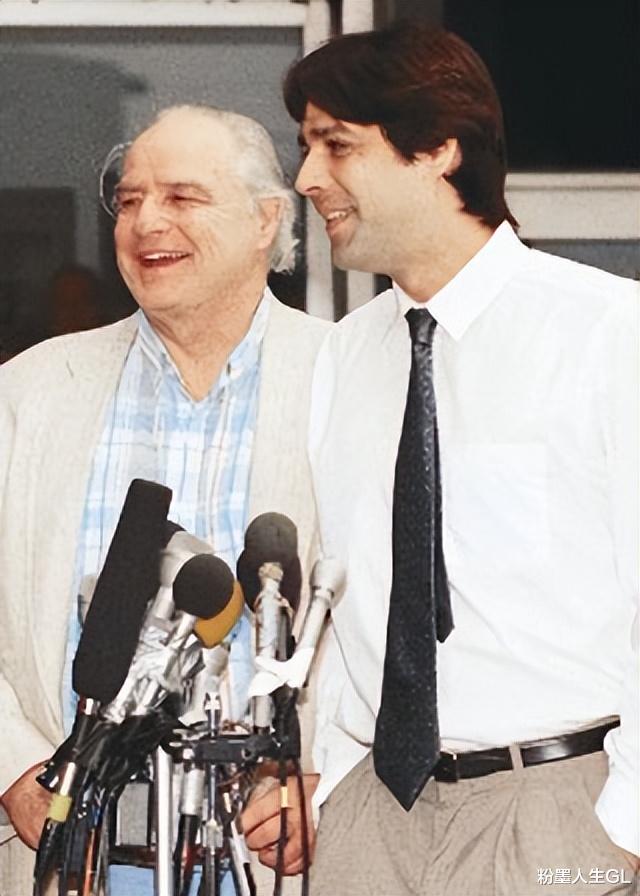

鲜为人知的是,白兰度后半生将90%的财产投入环保事业。他在大溪地买下一座荒岛,试图建立零污染的生态乌托邦;他资助印第安人土地运动,在奥斯卡颁奖礼派原住民女孩拒绝领奖。但这些理想主义行动最终沦为悲剧:儿子因杀人入狱,女儿自杀,私人岛屿因管理混乱变成垃圾场。“他像普罗米修斯,偷来表演的圣火照亮人间,却无法温暖自己。”传记作家彼得·曼索如此评价。

他一生与6位女性生下至少11个孩子,却在临终前说“我从未真正爱过谁”;他嘲笑好莱坞是“成人幼儿园”,却在《超人》片场要求编剧给角色加一句“我永远不会伤害人类”;他晚年隐居时每天花6小时看卡通片,却偷偷资助了37个环保组织。

罗伯特·德尼罗说:“我们都在模仿白兰度,但没人能成为他。”或许这正是他的终极魅力——所有矛盾在他身上达成诡异的和谐,如同《巴黎最后的探戈》里那句被即兴加入的台词:“你永远无法真正了解一个人,直到你发现他有多恨自己。”

白兰度去世时,遗嘱要求将骨灰撒向死亡谷与大溪地。这两个地点恰如其分:一个代表好莱坞赋予他的荣耀荒漠,一个象征他终生追逐却破碎的伊甸园。

今天,当AI换脸技术能让过世明星“复活”拍广告,我们比任何时候都需要记住白兰度——那个用血肉之躯撞击银幕,宁愿破碎也不愿被驯服的野兽派艺术家。他的存在证明:真正的表演不是技术,而是将灵魂剖开给世界看的勇气。

正如《教父》结尾那个著名的橘子隐喻:这个让全世界痴迷的男人,内核始终是苦涩的。