太平兴国四年,也就是公元979年,宋太宗赵光义心里头肯定装着两件大事,一件光彩夺目,另一件却黑得让人心疼……

四月份,大宋的皇上亲自带兵去打北汉,大军直接压到了晋阳城,也就是现在的太原。北汉的末代皇帝刘继元一看形势不妙,就投降了。这样一来,从唐朝末年开始的五代十国那段混乱时期,就算是彻底结束了。中原地区分裂了七十五年,这回又重新统一了。

打下太原,这可是连后周世宗柴荣、宋太祖赵匡胤都没能办到的大事。赵光义往城头一站,瞅瞅底下的人,心里头那个得意劲儿,感觉自己都要上天了。

带着满腔的热情与决心,皇帝一声令下,大军即刻启程远征。他立志要创造一段更加非凡的历史,完成近百年来,所有伟大国君梦寐以求却未能达成的目标——战胜契丹辽国,重新收回燕云十六州。

但是吧,你根本想不到下一秒命运会给你带来啥惊喜!

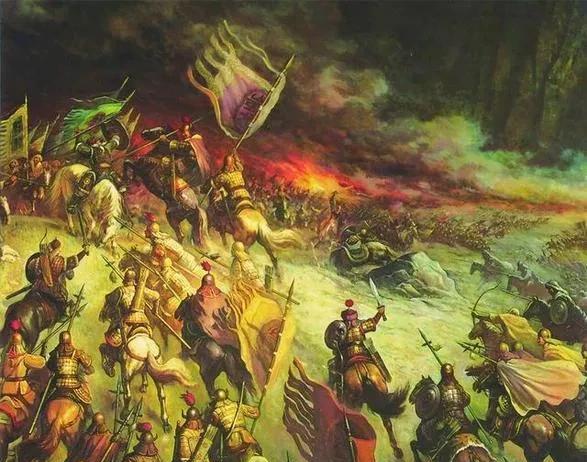

七月那会儿,北京这块地界儿,北宋碰到了立国以来最狠的一次栽跟头。二十来万精兵强将,黑灯瞎火里被契丹铁骑猛然偷袭,给冲得七零八落,追得满地找牙,最后全给残忍地吃掉了。

从太原战场上那股子英雄气概,到幽州城脚下的一败涂地,赵光义还没在人生的最高点享受多久,就急急忙忙、狼狈不堪地摔进了深渊。北宋的国运,也从这时候起,一步步滑向了无法挽回的衰落之路……

【兵败幽州:此事岂能善了?】

从天堂跌入地狱究竟有多远?对赵光义来说,也许不过是太原到幽州那千把公里的路;又或者,只是暮春转眼到盛夏,短短几十天的时间。

幽州城背面那条高粱河边,七月天热得要命,一丝风都没有。北宋的军队攻打幽州已经二十多天了,现在人和马都累得不行,士兵们也都打不起精神。就在这时,辽国的救兵在猛将耶律休哥的带领下,悄悄摸了过来,两边军队一下子就打在了一起,乱成了一锅粥。

在混战里头,太宗挨了两箭,吓得魂飞魄散的皇上,因为疼得厉害加上一心想要活命,丢下正在拼命打仗的士兵,坐上驴车就当成了御驾,一口气狂奔了好几百里地,一直跑到宋朝地界的涿州才停下。

宋军那边真是惨,没了领头的主帅,一下子就乱了套。主帅逃跑后,他们被契丹骑兵追着打了三十多里地。啥辎重、粮食、武器,丢得到处都是。这一路上,牺牲的士兵加起来都有上万人了。

北宋去攻打幽云没成功,结果他们最厉害的军队,就是那支从五代时期就身经百战的队伍,损失特别大。这样一来,中原王朝以前那种让周围国家都害怕,觉得自己能打败所有人的自信,就完全没了。

但最糟糕的是,宋朝没打招呼就对辽国动了武。偷袭没成功后,就别指望这个北方的厉害对手会心软,或者默默忍受了。

想着那晚军队溃败的场景,赵光义摸着腿上还在隐隐作痛的箭伤,心里直打鼓。他逃回汴梁后,立马就开始忙活着调集兵马,守住重要的地方,生怕契丹人啥时候突然来报仇。

实际安排是这样的:河阳节度使崔彦进负责把守关南那边,就是现在的河北高阳;都钤辖刘廷翰和李汉琼,他们去守镇州,地点在河北正定;还有,殿前都虞侯崔翰被派去管理定州,那地方就是现在的河北定县。

在河北最北头,就是宋辽两国交界的最前边,关南、定州、镇州这三个地方是重点。它们靠着好地势和边境上的堡垒,建起了一道从西到东的防线,一环扣一环,十分坚固。

这样的安排,就是要在辽军可能南下的那条路上,确保有足够的兵力守着。要是真打起来了,这三个地方也能立马互相帮忙,支援对方。

一眨眼,九月份就到了,天气变得凉爽,草长得茂盛,马儿也养得膘肥体壮,这正是游牧民族每年发动往南攻打的好时候。而那个来讨债的契丹部落,还真就在赵光义心里七上八下、忐忑不安的时候,准时出现了。

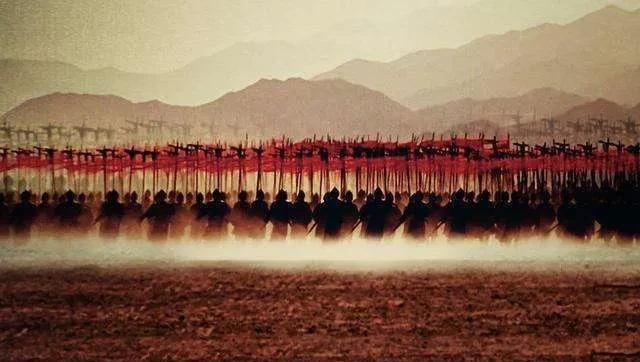

公元979年9月3号,辽国的皇帝耶律贤选了燕王韩匡嗣当南面的行军总指挥,还叫了在高粱河之战里刚打赢的耶律沙和耶律休哥两个人做副将。他们带着十万大军,从幽州出发往南打宋朝,说是要“报仇雪恨”,因为宋朝之前围攻过燕州。

尽管之前北宋军队在打太原的时候,成功打退了来救北汉的契丹军队,不过经历了幽州那一仗后,两边的实力差距已经慢慢有了变化。

契丹军队刚打了胜仗,现在正是士气高涨、一心想要报仇雪恨的时候。北宋那边,刚吃了大败仗,军心不稳,士兵们也没什么斗志。这么一看,从一开始,赢面就好像偏向了辽国那边。

这次可是太祖开国后,宋朝地盘头一遭被外头敌人打上门。高粱河一战输得那么惨,要是宋军没法赶紧扭转局面,这个刚站稳脚跟的中原国家,怕是要大难临头了。

【平戎万全:太宗的战场操作指南】

9月30号那天,韩匡嗣带着各路大军赶到了满城,他们在那儿凑齐人马,打算往南攻打镇州。

镇、定、关南这三个地方的军队,没选择死守不动。一听说契丹打来了,他们就立刻往北赶,主动去找敌人干架。

辽军快到满城时,镇州的刘延翰部队已经先一步赶到了徐河(就是现在的河北徐水县)南边,跟契丹军队隔河对峙上了。

崔彦进的部队驻扎在关南,他们悄悄摸到了满城的西北边,打算瞅准时机从敌人的屁股后面偷袭,再断了他们的退路。

李汉琼和崔翰他们也带着手下的人马,从镇州和定州出兵,陆续赶到了满城那一带,准备跟刘延翰的军队汇合。等三支队伍都聚到一块儿后,宋军的人数就差不多有八万人了。

两边军队对着干,眼看就要开打。这时候,右龙武将军赵延进爬上高处往远处看,发现韩匡嗣带着的契丹大军,从东到西排得满满当当,一眼望不到头。契丹的士兵全都出动了,在野地里摆成了好几个大阵仗,瞅着就像随时要给宋军来个狠的。

战旗飘扬,刀枪密布,十万辽国大军压境,那股子威压,除非你亲身站在战场上,否则哪知道啥感觉?而且宋朝军队这回碰上的难题,不光是人数少、士气低那么简单。

在辽军还没往南打的时候,赵光义就已经给了河北前线的将领们很大的自主权,让他们看着战场情况自己决定怎么做。这就是为什么镇、定、关南这三个地方的将领,一听到敌人来了,就敢立刻动手反击的原因。

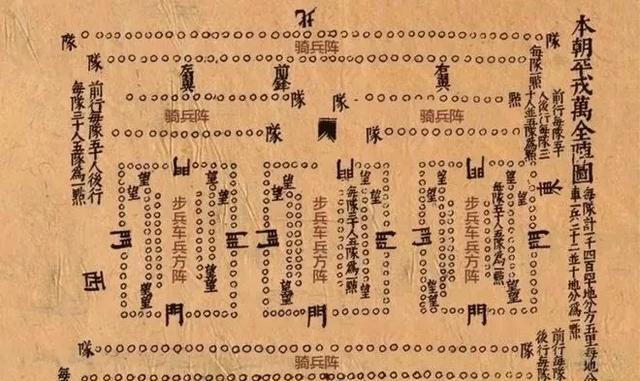

不过那位没上过战场的大宋皇帝,好像对自己的军事指挥能力特别有信心,而且一直很喜欢带兵打仗这事儿。他给前线的将领们分配了指挥权,但同时还给了一份“打仗说明书”——平戎万全阵图。

这个阵势,就是分成了前头、中间和后面三大部分。中间那块儿,也就是主力,是由好几万步兵组成了三个超级大的方块队。每个方块队的最前头,都放了好多的弓箭、步弩啥的,这些都是能远程打敌人的家伙。方块队里的士兵,都拿着盾牌和长枪,眼睛瞪得圆圆的,时刻准备着。而且,方块队前面还放了鹿角、拒马这些挡路的东西,就是为了不让敌人轻易冲进来。

在大阵周围摆满了很多重型车辆,这些车既能当挡箭牌,又能拖慢敌人骑兵的冲锋速度。然后,在大阵的左边和右边,各自留了一万骑兵,准备随时上去帮忙。

这是一种把步兵和武器装备搭配起来,组成一个结实的防线,来抵挡骑兵冲锋的打仗方法。

说实话,北宋那时候马匹少,跟契丹的铁骑硬碰硬肯定吃亏。所以赵光义想的“步兵打骑兵”的法子,思路上是没啥错的。

说到“万全”这个阵法的名字,你就能感觉到它在战场上被用得有多广、多普遍。不过话说回来,打仗这事儿跟水流一样,都没有啥固定不变的套路。所以说,没有任何一种战术或者阵法能保证绝对不出问题。

在战场上,情况说变就变,你得顺着形势走,见招拆招,这样才能一直占上风。像太宗那种想着“一招鲜吃遍天”,靠一套死板的方法就想打赢所有仗,那真是太天真了。

说回满城那儿的战场,咱们先不说平戎阵是不是真的无敌,光是摆这么一个庞大又复杂的阵仗,就得折腾好久去准备。在这段准备的时间里,那些虎视眈眈的契丹人,说不定啥时候就给宋军来个狠的,一击致命。

有点上过战场经验的将领心里都明白,靠着这种看似完美的阵型,对上敌军那十万如狼似虎的兵马,结果八成是凶多吉少。但军令如山倒,宋军的头儿,那个管着所有军队的殿前都虞侯崔翰,虽然心里不情愿,也只能硬着头皮,照着图纸匆忙下令布阵。

【违诏变阵:争执后的冒险决定】

满城笼罩在即将来临的风暴之下,战场上空气沉重得让人窒息,充满绝望。外敌步步紧逼,这时候,谁甘心束手就擒,采用必败无疑的战术去迎战?但在这沉闷又紧张的筹备中,有个人猛地站了出来!

赵延进是负责放哨的,他看到自家的军队慢慢摆开阵势,急忙骑马冲到前面,对着主帅崔翰大声建议说:

咱们老师分散各地,形势相差悬殊,他们要是趁机攻打咱们,咱们咋应对?还不如咱们联手反击,这样才能稳操胜券。要是违反命令却能取胜,那不也比让国家蒙羞强嘛!

平戎万全阵的摆设过程相当繁琐,它其实是由一堆大小不同的阵势拼凑起来的。要是兵力不够多,这样布阵真的挺吃亏,等于把满城宋军本就不多的士兵给撒得到处都是,力量一下子就变弱了。

再说中军那边,他们摆了三个大阵,阵和阵之间隔了老远,至少有百步远。这么大的空档,敌人要是骑兵多,那可就容易钻空子了。

把军队合并起来,咱们还能拼一把,赵延进提出的这个主意,正好说到了所有将士的心坎里。可就算这是个好办法,主帅崔翰还是满脸愁容地提出了个让人头疼的问题:要是打输了,那可咋整?

这种担忧其实挺在理的。想象一下,如果打仗时咱们照着太宗皇帝给的阵图来,就算打输了,最坏的结果也就是被革职罢官。但要是胆敢不听皇上的旨意,那可就麻烦大了,说不定脑袋都得搬家。

到了北宋那会儿,皇上对武将们那可是特别小心眼儿。你要是在外面带兵,不听皇上的话,那简直就是往皇上心头捅刀子,是赵家皇帝绝对不能容忍的事儿。所以说,领兵打仗的人,最重要的还是得忠心耿耿,行事得小心翼翼,时刻牢记这条不能碰的红线。

看到主帅犹豫不决,性格直爽的赵延进立刻大声喊道:要是打了败仗,我一个人扛责任!

可崔翰还是拿不定主意,就在这紧要关头,镇州的监军李继隆站了出来,大声表明了要决定这场战争结局的决心:“打仗嘛,得随机应变,哪能事先都定好。要是违背了诏令,那罪责我一人扛!”

宋朝那时候的监军,就像是皇上派到军队里的特别代表。有了李继隆站出来打包票,崔翰这才拿定了主意,赶紧下令改变阵型。

眨眼间,原本散乱的队伍开始分成两部分,一前一后排列,慢慢凝聚成了两个紧密相连、互相支援的大阵。

第一波全是弓箭手和骑马战士,他们的任务是迅速撕开防线。第二波人员全都轻装上阵,等第一波开始动手后,瞅准时机就上去帮忙加强火力。

为了防备契丹人搞偷袭,好让咱们有更多时间好好布置兵力,前线的将领们赶紧商量了一下,然后想了个挺大胆的招儿——赶紧去向对方的头儿韩匡嗣“认输”。

【致信诈降,决战前的缓兵之计】

燕王韩匡嗣出身显赫,老爸韩知古是辽朝开国的大功臣。韩家经过韩知古几十年的打拼,已经发展成了除了皇族耶律家和后族萧家之外,最牛的世家大族。

高粱河战役那会儿,幽州防守的大将就是韩匡嗣的第三个儿子韩德让。宋国的皇帝亲自带兵上阵,带了二十万大军,结果却在幽州城门外吃了败仗,灰溜溜地回去了。这一仗,韩德让可是出了大名,他们韩家本来就挺有名望,这下更是风光无限,荣耀得不得了。

契丹在幽州打赢了大仗后,辽景宗就让韩匡嗣带着十万骑兵,借着胜利的势头继续往南打。他对韩匡嗣那是相当看重,明眼人都能看出来,辽景宗对韩匡嗣是既信任又支持。

深秋时节,凉风阵阵吹过,韩匡嗣站在战场上,心里那叫一个舒坦。他回头望了望身后那十万大军,一个个都憋足了劲儿,就等着今天这一仗打出名堂。今天,就是他扬名立万的日子,历史也即将记录下他率兵挺进中原、剑锋直指开封的壮举。

可就在韩匡嗣心里激动不已,脑海中念头纷飞的时候,对面的宋朝那边突然派了个人送来一封信。信里头说得挺直白——高粱河那仗打得太惨,北宋现在实力大减,反观辽国兵马强壮,特别是燕王的名声特别响亮,前线的士兵哪还有胆子反抗,就盼着辽朝能收下他们,让他们投降。

宋朝不如辽国强大,这是摆在眼前的事实。北宋的那些将领们,一个个都挺低调谦虚的,这让韩匡嗣心里头特别舒服。

比起直接大打出手,大辽的燕王更擅长的是不动声色就让敌人屈服,这更能显示他的厉害。再说,刚打了败仗,手里只有八万步兵,对方却有十万骑兵,契丹的头儿心里也清楚,宋朝的军队这回实在是没啥胜算。

韩匡嗣正满心期待着对方投降,可旁边的副帅耶律休哥却头脑清醒,冷静地说:“敌人人多势众,士气又旺,他们肯定不会轻易屈服。这怕是敌人的诱敌之计,咱们得加强戒备,严阵以待。”

这家伙真是个契丹难得一见的好将领。就在两个月前的高粱河战役,他带着兵晚上偷袭,直接给辽国带来了个大胜仗。以后,这家伙还会很长时间都是北宋的棘手对手,就像天生的克星一样。

现在,耶律休哥一眼就看破了敌人假装投降的计谋,但可惜,满城战场上谁说了算,可不是由那些头脑清醒的人决定的。

韩匡嗣自信满满,根本不听别人的劝告,下令军队先别急着动,准备接收俘虏。结果这样一来,宋军就有机会从容地摆好了前后两个大阵。本来辽军精神还挺紧张,但这么一拖,他们就开始慢慢放松下来,没了之前的那股劲儿。

【南北合击,诸军联手满城大捷】

到了这一步,结果已经很明显了——韩匡嗣盼了很久,可没看到满山遍野的投降白旗,也没等到宋军乖乖投降,反倒碰见了敌军那边如潮水般汹涌而来的“大军”。

战鼓声轰隆隆地响,像打雷一样,旗帜飘扬得好像大海里的波浪。在响彻云霄的呐喊声中,宋军的骑兵队伍带着滚滚尘土,飞快地冲过了两军对峙的空旷地带,朝着契丹的阵地猛冲过去。

韩匡嗣心里咯噔一下,知道情况不妙,但已经来不及了。他急忙下令士兵们排好阵型准备迎战,可手下的人早就乱作一团。就在这时,宋军的骑兵就像一把锋利的刀,猛地插进了契丹人乱糟糟的队伍里。

战场上,兵器碰撞发出当当的响声,战马与人冲撞,骨头断裂的声音沉闷又刺耳。鲜血四溅,到处都是痛苦的呼喊,整个满城战场一下子就被这些残酷的场景填满了。

契丹的头儿还在那儿使劲儿地指挥着,想方设法挡住敌人。但就在两军打得难解难分的时候,后面又传来了几声大炮的轰鸣。宋军的第二波人马,跟潮水似的,猛地冲了上来。

北宋的士兵们,个个下定决心要拼死一战,心里都憋着为高粱河之败报仇的火。他们手持长枪,冲锋时无人敢挡;战马奔腾,所到之处无人能敌。

那些契丹人吓得慌了神,对手的连连攻击让他们像田里的稻草一样,成片地倒下。他们就像破布一样从马背上被甩出来,到处翻滚,最后只能一边惨叫一边等死。

局势糟了!契丹军队里,恐慌和乱成一团的情景就像传染病一样疯狂蔓延。从一小块地方开始,失败像潮水般涌向整个战场,很快就乱得没法收拾。韩匡嗣一看这情形,知道已经没救了,只能慌忙下令撤退。

但是,就在他们带着人马从满城战场慌忙逃跑的时候,往北逃的路上,又响起了震耳欲聋的喊杀声。原来,开战前崔彦进部早就悄悄埋伏在了辽军的后头,这时候,他们用如雨点般的箭矢“招待”了那些慌不择路的契丹兵。

韩匡嗣吓得一跳,赶忙掉头从北边转向西边,越过太行山,一股脑儿地朝太原西北的西山方向逃跑。

没想到赶上了秋天雨水多的时候,山路变得又泥又滑,契丹的士兵们大都吓得不知道往哪儿跑,人和马都抢着过路,结果很多人和马一不小心就摔进了太行山的深沟里。

在命悬一线的时候,韩匡嗣哪还顾得上自己是辽军最高统帅的身份,他把主帅的大旗一丢,撒腿就跑,只顾着找活路。

宋军一路势如破竹,直追到遂城那边(就是现在的河北徐水)。这一路上,他们杀了上万敌人,抢到了上千匹战马,还活捉了三个契丹的大将。另外,还有三万户的老百姓和小孩被救了下来,没被杀。至于武器、帐篷、粮草、装备这些,那真是多得数不清,收获满满。

契丹大军败退之时,耶律休哥表现得出奇冷静,他指挥手下兵马有条不紊地慢慢撤退,既紧张又镇定,成功离开了战场。

满城一战大获全胜,狠狠打击了敌人的嚣张气焰,让辽国往南进攻的计划被迫停了下来。更重要的是,这一仗把高粱河那场大败后,北宋在对抗辽国时的不利处境给彻底扭转了。

经过这一仗,北宋军队之前那股颓势全没了,重新找回了自信。朝廷和民间都激动不已,全国上下都沉浸在欢乐之中。

好消息传来,满城之战大获全胜,这消息很快就到了京城汴梁。宋太宗皇帝出人意料地没追究前线将领们私自改变战术、没按原计划布阵的事儿,反而还下令表扬了这些将领们。

韩匡嗣真够倒霉的,他虽然捡了一条命逃回了北方,但那场满城大战输得太惨,丢了军队还丢了国家的脸,更让皇上特别失望。辽景宗气坏了,当场就给了他一顿板子,不仅撤了他南京留守的位子,还把他的燕王爵位给剥夺了。直到过了整整两年,韩匡嗣才被重新安排了个西南面招讨使的活儿。可没多久,他心里憋屈,就在任上郁闷地去世了。