在靖康之变发生好久之前,中原地区有位皇帝,他的经历跟徽钦二宗挺像,那就是后晋的石重贵。这家伙因为上位的方式有点争议,总被人说三道四。为了让自己坐得更稳,也让后晋的权力更集中,他得想办法搞定内部那些不服他的人。于是,他就找了个外部敌人来当靶子,让大家伙儿一致对外,好转移大家的注意力。

比如说,对契丹的国君,咱们就称孙不称臣,这意思就是说,咱只是在个人上听契丹人的。但咱可不会让后晋整个国家都对契丹低头。这恰恰合了契丹人想要再往南打到中原的心思。

五代时期,各朝的最大麻烦就是那些割据一方的藩镇。这些藩镇,就像是朝廷心头的一块巨石,压得人喘不过气。它们各自为政,手握重兵,常常不听从中央的号令,搞得朝廷是焦头烂额。说它们是心腹大患,真是一点都不为过。五代各朝,为了平定这些藩镇,可真是费了不少心思,也打了不少仗。但很多时候,都是按下葫芦浮起瓢,这个平了那个又起,搞得朝廷是疲于奔命。所以啊,在那些动荡的年代里,藩镇问题就是各朝都绕不开的一个大难题。

石重贵当家那会儿,后晋可真是倒霉,老天爷老跟他们过不去,天灾一个接一个。这样一来,朝廷和那些节度使之间的关系就更僵了,大家心里都不痛快。还有啊,跟契丹打的那一仗,最后也是输得一塌糊涂。

石重贵落入叛军之手后,耶律德光一怒之下,封他为负义侯,还决定把他打发到黄龙府去。跟着石重贵一起走的,有耶律德光的母亲李氏(她是后唐明宗的女儿),还有冯皇后、两个小王子延煦和延宝,外加50个宫女、50个宦官,以及50名东西班的卫士。此外,还有个大夫,7个御厨,3个管茶酒的,4个管控鹤的,一并跟着。耶律德光还派了300名契丹骑兵,负责一路上的看管。

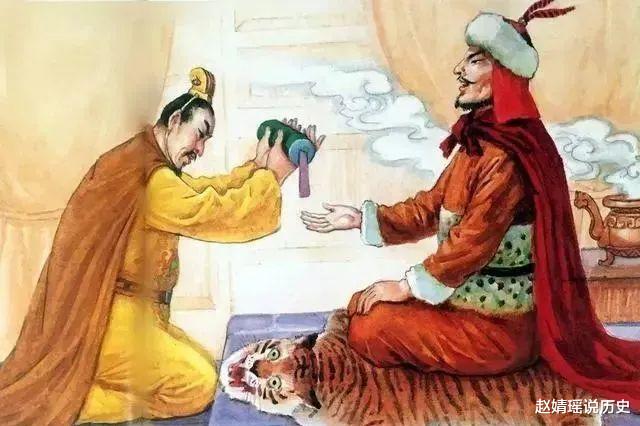

古时候的画里,画了契丹的骑马战士的模样。

说实话,石重贵这人喜欢搞大排场,宠信那些戏子,对老百姓没咋好过。加上那些年天灾人祸不断,中原的老百姓过得挺苦。不过,他走的那条路,以前都是晋朝的地盘,所以路上的官员和老百姓看他这个被赶下台的皇帝,还是愿意招待一下。大家伙儿都拿出羊肉和酒来送他,可惜被契丹的骑兵给拦住了。其他那些大臣呢,一个个都是墙头草,谁也不愿意得罪,既不心疼他也不讨厌他。只有磁州刺史李毂他们几个,是真的下了狠心,把家里的东西全拿出来了,专门给晋出帝用。

一般来说,北方的胡人不会放被抓住的贵族回家,而是会给他们一块地,让他们自己想办法过日子。但石重贵这些人呢,压根就不会种地,所以很快就穷得叮当响。没办法,他们只能提前攒点财物,好应对日常的开销。

五代时期,契丹战士的打扮挺有特色。他们通常穿着紧身战袍,这样能灵活移动。头上戴着铁盔,保护得严严实实,看上去特别威猛。身上披着铠甲,一片片金属片连在一起,既坚固又耐用。手上戴着铁手套,握着长枪或大刀,战斗起来威力无穷。他们的裤子也是紧身的,方便骑马打仗。脚上蹬着皮靴,走起路来稳健有力,特别适合在战场上冲锋陷阵。整体看来,五代契丹军人的装束既实用又帅气,充分展现了他们的战斗力和民族特色。

一路上,晋出帝路过了叛将杜重威的营地。想到这家伙曾领着契丹人打到中原,他就气不打一处来,指着营地大骂:杜重威啊杜重威,我到底哪儿对不起杜家了?你要这么害我,搞得我国家没了,家也散了!

没过多久,石重贵老爹以前的老战友,就是在石敬瑭当皇帝前帮了大忙的那个沙陀将军刘知远,听说老上司要跑到塞外去,心里琢磨着得带兵去送一送。可没想到,石重贵他们小队早就溜之大吉了。刘知远在山西寿阳那儿左等右等好几天,连个影子都没见着。没辙了,他只能在太原南边承天军那儿安排好守军,然后就撤了。

后晋那会儿,他们的地盘和影响力覆盖的区域可大了。

踏进石敬瑭献给契丹人的幽州城里头,当地的汉族和各族百姓都涌出来,想看看那位被赶到北方来的皇上。契丹人这边呢,心情挺悠哉的,还带着点玩笑的意味,就让那些汉人和早就归顺的熟户蕃人,随便看看那个被废的皇帝的落魄样子。

另外,那些晋朝的俘虏们也明白自己马上就要踏出祖国的大门了,因此心情都不好。这样一来,契丹的看守也不得不放慢脚步,在幽州停下了十多天,好让他们有时间接受老百姓送的东西,也调整一下心情。

唐朝时候,幽州城的整体布局到了五代时期,基本上没怎么变动,还是保持着原样。

后来,石重贵和他的随从们一路走到了河北的卢龙地带。因为路上没有固定的地方能拿到吃的,人也不多,所以他们只能让宫女和跟班去摘点野菜野果子填填肚子。当他们走到河北赤城县的独石城偏岭时,契丹人就直接跟那些被抓来的人说:这儿有个名儿,叫辞乡岭,中原人要是过了这地儿,就别想再回去了!

过了大概七八天,北狩的大队人马到了锦州那一带。契丹人硬是让晋出帝和冯皇后对着辽太祖耶律阿保机的画像下跪磕头。石重贵心里头那个憋屈啊,忍不住大骂起来:“都是薛超那小子害了我!他早先跟我说契丹人也许会善待我,劝我不要寻短见,也别害了后宫那些无辜的人。结果呢,我现在成了这塞外的孤魂野鬼,活得还不如死了强。”事后,冯皇后想弄点毒药和晋出帝一块儿自我了断,可被契丹人给瞧见了,给拦了下来。

辽国核心区域设了五个都城,它们的地理位置分布是这样的。

石重贵他们一路行进,经过了海北州、辽水边,还有南海府这些地儿,最后到了现在吉林那块儿的黄龙府。他们先被带到了怀密州,就在辽太宗的陵墓旁边安顿下来。可巧了,这时候契丹国内部正闹着一场大乱子,政变闹得挺凶。

公元947年,耶律德光去世后,他的儿子耶律阮自己当上了皇帝。述律太后看自己最小的儿子耶律李胡特别顺眼,就派他去攻打耶律阮,但没想到他打了败仗。最后,述律太后没办法,只能和耶律阮和解,然后自己还被关了起来。因为这样,之前被抓的晋出帝他们又被送到了辽阳。辽阳这地儿比之前的地方东西多,所以他们的日子也好过了点。

古时候的画儿上,画着好多契丹的骑马高手。

第二年4月份,世宗皇上跑到辽阳去了,还让人叫晋出帝来迎接他。石重贵呢,就穿了身白衣服,戴了顶纱帽,还带着冯皇后和他老妈一块儿去拜见。也许是心里头觉得太憋屈或者害怕了,他一见到契丹皇上,眼泪就哗哗地流,趴在地上一个劲儿地自责。不过还好,辽世宗看他这样,心有点软了,就叫人把他扶起来,还跟他一起喝酒玩乐。

得说一下,辽世宗的身边,有不少女乐和宫女都是从晋朝皇宫里来的。她们瞧见了以前主人的惨样,就都拿出钱和布,还有吃的穿的以及药材,送给石重贵。

在古墓壁画里,画着辽国那时候的一个乐队。

一个月后,辽世宗下令,把被废的皇子石延煦、十五个太监,还有东西班卫队各十五人给带走了。打那以后,这个人就在史书上没了踪影。

那时候,辽世宗的大舅子禅奴舍利还没成家立业。他听说石重贵的小女儿长得特别漂亮,就打发人来提亲。但石重贵说女儿还太小,给回绝了。可没过几天,契丹人干脆派了一队骑兵直接来抢人,让那些沙陀的后代们亲身感受了一把草原上那种抢婚的老传统。这对石重贵来说,简直就是莫大的羞辱,要知道他这个人可是崇尚武力,喜欢打仗,骑马射箭样样精通。

沙陀人在后唐、后晋、后汉、后周这四个朝代里,简直就是军政方面的顶梁柱。

因为驻地环境实在太差,石重贵的母亲就骑着马,一路追到辽世宗避暑的地方,求他让自己家搬到辽阳汉儿城周边,那里有汉人居住。这事儿能看出,至少后唐和后晋的王室,还带着游牧民族那种尚武、开放的气息,跟后来宋朝那些柔弱的女子比起来,那简直是两码事。

后来,辽世宗硬是把太后留在身边十多天,才答应放人,并且让石延煦和她一起回家。他们俩在这十多天里具体干了啥,史书上可没细写,毕竟史官得给尊贵的人留点面子,不好说太细。

五代时候的贵族女子,延续了唐朝的风尚,不仅温柔如水,还特别有独立性,气质独特。

公元949年那会儿,石重贵被发配到了现在的朝阳市建州这地儿,住在官府后面。但不幸的是,安太妃在路上就去世了。她临终前有个遗愿,说想让自己的骨灰撒向天空,让风往南吹,带回她的老家,别让她成了外乡的孤魂野鬼。

另外,辽国给剩下的人分了50亩土地,叫他们住进半地下的屋子里。辽太宗的儿子述律王瞅准机会,坏心思一动,就派手下骑兵把晋出帝的两个宠妃赵氏和聂氏给抢走了。晋出帝这倒霉皇帝,头上突然就被戴了顶绿帽子,除了生气大骂和心里难受,也没什么好办法。

在古代草原地带,抢婚风气很是流行。那时候,草原上的部落经常通过抢婚的方式来娶媳妇。这种做法在当时的草原上被看作是一种习俗,大家习以为常。男方部落会瞅准时机,突然袭击女方部落,把看中的姑娘抢走。姑娘被抢走后,就成了男方部落的人,要跟抢走她的那个人过日子。虽然这种做法在我们现在看来有些不可思议,但在当时,这确实是草原上的一种常见现象。抢婚不仅关乎个人婚姻,还往往和部落间的实力较量、地盘争夺扯上关系。所以,抢婚这事儿在草原上挺有市场,被不少人接受。

第二年,废帝他娘身子骨儿越来越差,到快不行的时候,还惦记着骂那俩把契丹人引过来的杜重威和李守贞。然后她跟石重贵说,等她没了,得让人把她的骨灰送到范阳的寺庙去,可不想变成孤魂野鬼在边关外头飘来飘去。

到了公元954到59年期间,有些从塞北跑回来的汉人说,后晋皇室的那个小朝廷竟然还在。石重贵、冯皇后,还有他们的两个皇子都好好地活着呢。不过啊,跟他们一起跑到塞外的随从,少了大半,都不知道去哪儿了。

契丹人的许多草原老习惯,让被俘的中原人感觉特别不适应。

差不多那个时候,也有个叫石峤的中原人,被辽国给抓走了。他在一本书名叫《陷虏记》的东西里,写了好多关于俘虏们的可怜遭遇,字里行间都是惋惜和觉得丢脸。契丹人跟石峤说:“我们夷狄哪比得上你们中国啊?但你们晋朝为啥会输呢?还不是因为皇上糊涂,大臣们又不忠心。”

我跟他讲了很多各国的事情,跟他说:“你回去后,跟汉人们都说一声,让他们好好为自己的主子效力,别被那些夷狄给抓了。咱们这儿啊,可不是人能随便待的地方。”

尽管被外界看作是落后地区,但辽国里其实有不少文化程度挺高的人。

那时候,中原人看契丹人住的地方,那天气冷得要命。就算是夏天,也冷得跟秋冬似的,要不是常住的,很容易就生病了。到了冬天,黑夜长得吓人。不过呢,在上京、辽阳这些地方,已经有好些从山西、河北、燕京来的汉人定居了。他们干的活儿五花八门,有当官的、写文章的、搞艺术的、演戏的、摔跤的、读书的,还有和尚尼姑、道士什么的。还有一些渤海国亡了国的人,根据他们会打铁、造车这些手艺,被分到不同的部落里。再说说那奚人,他们是山里的民族,跑得快,射箭也准,主要就靠种地打猎过日子。不过啊,他们对新来的移民可不太友好,迎接他们的方式就是抢东西、抓人。

没错,石峤不算啥重要人物,加上他在辽国待了好久,跟契丹人处得挺融洽。因此,那些同情他的人就把他给放了。但那些跟他同名同姓的皇族成员,可就没那么走运了。

在辽国,不光是契丹人,还有好多其他族群,个个都是射箭的好手。

不过啥事儿都有个特例。根据后来挖出来的石延煦墓志铭,这家伙应该是石重贵的养子,被抓的时候才19岁。他小时候在中原过着挥霍无度的日子,可后来啊,现实的残酷让他不得不变得成熟起来。等他长大了,做过建州节度使、推诚奉国的功臣,还当过保静军节度、管内观察处置使这些官,后来又升成了特进检校太师,掌管建州军事。最后,他的官职和爵位可不少,什么建州刺史兼御史大夫、上柱国、武威郡开国伯、右骁卫将军之类的。

石家在辽金时期官运亨通,这种情况一直延续到了金国当家做主的时候。在辽宁阜新,考古人员挖出过一块海陵王贞元三年的墓碑,是齐亮举和他夫人的。上面写了,齐亮举娶的夫人是石敬瑭的第七代孙女,姓石。